タクシー、なぜ日本は自動ドア? きっかけは東京五輪

編集委員 小林明

初めて来日した外国人の多くが戸惑ったり、驚いたりするのがタクシーのドア。海外だと客がドアを開け閉めするのが通例だが、日本では運転手が遠隔操作で自動開閉する方式が定着しているためだ。そんな「おもてなし文化の象徴」とも言える自動開閉ドアが日本に普及したのは、実は1964年開催の東京五輪がきっかけだったという事実をご存じだろうか。

その後、海外にも輸出しようと何度か試みるが、結局、成果を収めたのは香港などアジアの一部だけ。欧州や北南米などそれ以外の地域にはまったく定着することなく終わったそうだ。

なぜ自動開閉ドアが東京五輪を機に日本で広まったのか? なぜそれが海外には根付かなかったのか? 日本で生まれたタクシーの自動開閉ドアの開発の軌跡や秘話を追いかけてみた。

50年代後半に開発に着手、労働軽減、安全対策、サービス競争…

取材で訪れたのはタクシーの自動開閉ドアを開発したトーシンテック(愛知県大口町)。年商23億円の中小機械メーカーで、国内で約9割の市場シェアを現在まで握り続けているという。自動開閉ドアの開発や業界内の動向に詳しい元常務の東孝一さん(65)と3代目社長だった勝野忠男さん(82)から話を聞いた。

出発点は高度経済成長期が始まった1950年代後半。東京で貿易会社を営む実業家だった岡田実さん(トーシンテックの創業者)はタクシーの自動開閉ドアの試作に取り組んでいた。タクシー会社の関係者から「運転手が座ったままでドアを開閉できたら便利なのに……」という声を聞いていたからだ。

「当時、タクシー運転手は顧客サービスの一環として、利用客が乗降する際、いちいちクルマから降りてドアを開け閉めすることが多かった」(勝野さん)。客がドアを開閉すると、後続車との接触事故などトラブルが起きやすくなるとの懸念もあったらしい。

とはいえ、運転手にとって、客が乗降するたびにクルマから降りてドアを開け閉めするのはかなりの重労働になる。「もし、遠隔操作で簡単にドアを開閉できる装置を開発すれば、運転手の負担が大幅に軽減できるし、安全対策にもつながる。タクシー会社も競って導入してくれるのではないか」。岡田さんはこう考えた。

苦悩の日々、なかなか普及しなかった自動開閉ドア

そこで発明家だった丸山国伝さんと協力し、試行錯誤の末、エンジン内の負圧(圧力の低い空気)を利用する自動開閉ドアを開発。59年秋には専門会社、東進エアードア(後に東進物産、トーシンテックへと社名変更)を創業し、タクシー会社や自動車メーカーなどへの売り込みを始める。

大手のトヨタ自動車に本格的に営業攻勢をかけるため、59年末に本社や工場を東京から愛知県に移転。トヨタ車の純正部品として納入契約を結ぶことにも成功したという。

ところが、タクシーへの導入は思うように進まなかった。

「自動ドアを導入するなんてぜいたくだ」という意識がタクシー業界に根強かったからだ。売り込んでもなかなか実績が上がらない苦悩の日々。本業以外のクーラー販売などで食いつなぐ状態を強いられたという。

突破口は東京五輪、「日本をアピール」「おもてなし」

風向きが変わったのは、アジアで初の五輪が東京で開催された64年のこと。

海外から大勢の外国客や選手団、大会関係者らが日本にやって来ることになり、「日本をアピールできる絶好のチャンス。タクシーに自動ドアを導入すれば、良いおもてなしサービスになるし、運転手も楽に乗客の安全に気を配ることができる」と日本交通をはじめ大手タクシー会社が相次いで導入を始めたのだ。タクシー業界の労働組合に水面下で導入を働きかけたことも奏功したらしい。

こうして業界内のサービス競争に火が付き、タクシー車両への普及が一気に加速。自動開閉ドアは瞬く間に全国のタクシー車両に広がることになった。

なぜ中小メーカーの同社が高い市場シェアを握り続けたのだろうか?

「そもそも自動開閉ドアは規模がそれほど大きくないすきま市場。大手機械メーカーがあえて参入しても莫大な利益が出るわけではなかった」(東さん)。このため、初期段階から大きな市場シェアを握った同社は長年、大手の参入による競争にさらされることもなく、有利な立場を維持することができたとみられる。

ここで自動開閉ドアの仕組みについて解説しておこう。

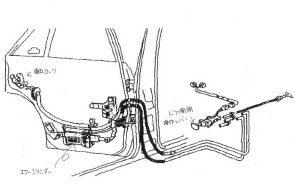

最初に誕生したのはバキューム式。エンジンの燃焼室に空気を引き込む多岐管の内部で発生した負圧の力を取り出し、シリンダーやドアの支柱を動かす仕組み。手元のレバーを操作するだけなので、運転手は座ったままで楽に後部座席のドア(左側)を開閉できる。

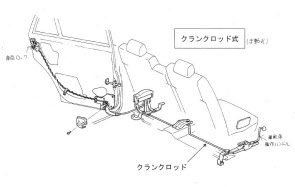

67年にはテコの原理を利用した手動式も登場。運転手が小さなレバーで金属棒を動かしながらドアを開閉する仕組み。「突起部分が多い構造なので狭い車内に設置するのは大変だったが、コストがバキューム式の半分程度に抑えられるメリットがある」(東さん)。このため、手動式は順調に売り上げを伸ばし、今ではバキューム式よりも普及率が高いそうだ。

ハイブリッド車が発売されてからはバッテリーによる電動式も開発。これならエンジンが停止している時でも、運転手がスイッチを操作するだけでドアを開閉できる。現在、納入先の要望に応じて、バキューム式、手動式、電動式の3方式で対応している。

アジアの一部で成果、欧米では苦戦

これまで自動開閉ドアを海外に輸出しようとしたことが何度かあった。

最も成果を上げたのが香港。日本と同じ左側通行。しかも日本車が多いので国内の自動開閉ドアをそのままの仕様で輸出できる。73年から輸出を始め、計2万台ほど納入したという。このほかマカオ(95年)、シンガポール(2002年)などにも一定の輸出実績がある。

一方、ほとんど普及しなかったのが欧州や北南米などそれ以外の地域。

たとえば、米国のあるタクシー関係者が来日した際、自動開閉ドアに興味を持ち、「試しに輸出してほしい」と打診してきたことがあったそうだ。試験的に輸出してみると「日本車よりもクルマのサイズがかなり大きく、パワー不足でどうしても動かない。さらに米国だと個人タクシーが多く、売り込みの窓口もバラバラなので効率が悪い。販売後のメンテナンス体制を整えるのも困難。結局、定着せずに終わった」(勝野さん)という。

仕様・メンテ・窓口……海外では普及に数々の障害

装置の取り付けやメンテナンスには手先の器用さが欠かせないうえ、各地域の車種や仕様に合わせた自動開閉ドアをわざわざ開発しなければいけない煩雑さもある。しかも海外の顧客サービスの感覚は、きめの細かい日本とはかなり異なるので「運転手がドアを開け閉めする方式は面倒でなじまない」と抵抗する声もあったらしい。

こうした様々な要因が障害になり、米国のほか、英国やブラジルでも浸透せずに終わったという。

最後に東さんが興味深いことを教えてくれた。「東京五輪のたびに日本のタクシーは大きく変わる」というのだ。

たしかに1964年の東京五輪は自動開閉ドアが国内に普及する突破口になり、顧客サービスのあり方が大きく変化した。2020年の東京五輪に向けては、トヨタが17年秋にワゴン車の新型「ジャパンタクシー」(ドア開閉は電動スライド式)を発売。多くのタクシー会社が車両を切り替えつつある。どちらも来日する外国人へのイメージやサービスを向上したいという日本人のおもてなし意識が背景にある。

独自の発展を遂げてきた日本のタクシー文化。時代や社会の変遷に伴い、これからどのような方向に進化してゆくのだろうか。

(日本経済新聞 編集委員 小林明)

ワークスタイルや暮らし・家計管理に役立つノウハウなどをまとめています。

※ NIKKEI STYLE は2023年にリニューアルしました。これまでに公開したコンテンツのほとんどは日経電子版などで引き続きご覧いただけます。