世界に人材 「料理界の東大」トップが描く未来の食

辻調理師専門学校校長 辻芳樹氏(上)

「料理界の東大」を標榜し、日本の「ガストロノミー(美食)」の世界をけん引してきたのが、大阪・あべのに本校を置く辻調理師専門学校だ。現在はこのほかに辻製菓専門学校、エコール 辻 大阪、東京・国立にエコール 辻 東京、フランスのリヨン郊外には辻調グループ フランス校と5校を展開、数多くの卒業生が国内外で活躍している。同校グループを率いる辻芳樹校長は、「食に関連した分野での縦割り行政が、日本の食を危うくしている」と、警鐘を鳴らす。

――今年で学校創立60周年を迎えられましたが、創立以来、何人の料理人、製菓技術者を輩出されましたか。

約14万人強というところでしょうか。

――料理分野別の比率はいかがですか。西洋料理、日本料理、中国料理、製菓部門という形で。

一番多いのが製菓・製パン部門で、およそ半数を占めます。次いでフランス料理、日本料理、中国料理の順です。最近は韓国をはじめ、東南アジアからの留学生も増えています。彼ら、彼女らは非常に学習意欲が高く、うちで学んだことを自分の国に持ち帰り、その技術を生かしてキャリアアップにつなげていこうという意識は、日本人の学生よりもはるかに貪欲だといえます。

――卒業生の中で、海外でご活躍の方は何人くらいいらっしゃいますか。日本料理だけでなく、フランス料理の料理人など、本場で働いている方もいらっしゃるのでしょうか。

海外で活躍している卒業生が何人いるかといったことまでは、把握しきれていませんが、非常に多いですよ。フランスでいえば、パリよりも地方で働いている人の方が多いですね。

――フランスで、日本人がフランス料理を作って提供しているわけですよね。このことに、地元のお客は違和感を抱かないのでしょうか。

日本では、例えば瀬戸内の町でフランス人がすしを握っていたら、違和感がありますよね。日本は世界各地からの文化を受け入れ、融合してきたのに「食」に関しては認めたがらない。なぜでしょうかね。フランスのリヨンやブルゴーニュの片田舎で、日本人がフランス料理店をやっていても、完全に受け入れられている。お客はすべてフランス人で、ごった返しています。もちろんその日本人が、地元の方々と親交を深め、地元に溶け込もうと努力しての結果ですが、フランスの方は、日本人が作るフランス料理を全く違和感なく受け入れています。

以前はパリを中心に、日本人が作るフランス料理は日本料理だという見方もあったのですが、今は全くありません。それに対し、日本では外国人の握るすしはすしではないとか、女性にはすしを握らせないなど、まだまだ古い考え方が残っています。フランスでオーナーシェフとして活躍している卒業生は100人以上、スーシェフ(副料理長)クラスはもっといます。

――皆さん、フランス校を卒業して、現地に居ついてしまうのですか。

8割はそうですね。ただ、卒業してもビザの関係で、一度帰国しなくてはなりません。それで日本で働いて、改めてワーキングホリデーなどで現地へ渡り、向こうのオーナーに「残ってほしい」と言われてビザを取得したり、ノービザで行って、向こうの弁護士に頼んでビザを取得するなど、地方ごとに違いはあります。

――料理人を育てていく中で「ここだけは外せない」とお考えの点は何でしょう。

まずはこだわり、謙虚さ、探求心、経営、食材学、社会学といったところでしょうか。料理の技術というのは3割くらいなのです。この3割を学ぶだけでも大変なことなのですが、社会に出たら、それ以外の7割をきちんと習得することが大切なのだということを教える、気づかせることが大事だと思っています。1年間ですべてを教えることは難しいので、これらのカリキュラムを組み込んだ2年、3年のコースを作っていこうと考えています。

――御校の創業者で父上の、故辻静雄さんは「生徒たちにはお金の大切さを教えた」とおっしゃっています。食材原価率は3割以下にするなど、飲食店経営理論を伝えようとしたのだと思いますが、「知ったかぶりをする客には、残り物を『あなたのためにとっておいた』と言って煙にまき、食べさせてしまうことが大事なのだ」とまでおっしゃったとか。これは現在の教育の中でも変わっていないのでしょうか。

食材ロスを減らすことで原価率を抑える。これが飲食店経営の要諦だと言っているのですが、辻静雄の言葉というのは、そのまま真に受けると危ないところがありますね(笑)。その時代、時代に合わせて翻訳していくことが必要ですね。ただ、言っていることには間違いがないし、今の学生には言葉を変えて伝えていかなければいけないと思います。

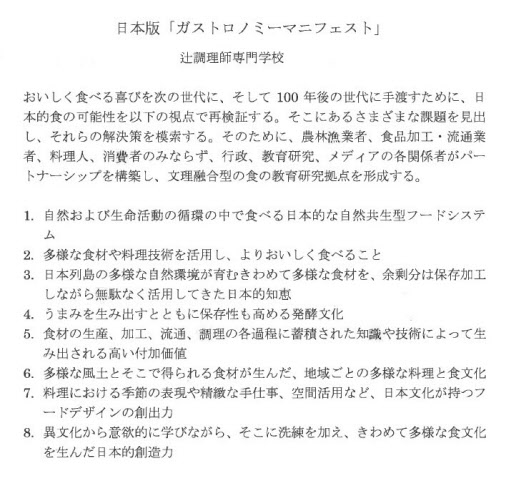

――御校では2017年7月に、日本版「ガストロノミーマニフェスト」(別項参照)を策定されました。この経緯と目的、内容などをお教えください。

16年12月に採択された内閣府の「クールジャパン拠点連携実証調査」の一環として策定しました。食関連企業や地域、教育機関と連携し、食文化産業の発展に寄与するとともに、日本の食の未来ビジョンを示すものにしたいと。現在の食関連行政は縦割りが著しく、食関連産業のさらなる発展には、大きな阻害要因になると考えます。

農林水産業や外食産業の育成・振興は農林水産省、食品産業・食品加工業の管轄は経済産業省、食品衛生は厚生労働省、学校給食や食育、食文化に関しては文部科学省などと、各省庁が自分たちの縄張りの中でしか仕事をしない。農林水産物の収穫、生産から加工、流通、販売、消費、さらには食文化までを一気通貫で見ていく、考えていく場がないのです。そこで、色々な分野の先生方にもご協力いただき、うちが提言という形でまとめました。

今ではなく、将来の「食」を考えていくことは絶対に必要です。クールジャパンで日本食、和食を海外に売っていくのではなく、国内の食関連産業全体の足元を見つめ直すべきだと思います。食関連産業自身も、すし、ラーメン、てんぷらを売ることよりも、日本の国土、水など環境にも考慮しながら、どう連携を進めていくのかを考えなければいけませんね。

――次回は、人工知能(AI)時代における食の在り方などについてお聞きします。

1964年大阪府生まれ。93年 学校法人辻料理学館理事長、辻調理師専門学校校長に就任。2000年 主要国首脳会議(九州・沖縄サミット)にて首脳晩さん会料理監修。04年 内閣の知的財産戦略本部コンテンツ専門調査委員に就任。10年米国で開催された国際料理会議「Worlds of Flavor International Conference & Festival(WOF)」で組織委員を務め、「日本料理における多様性~伝統と革新~」について基調講演を行う。18年フランス国家功労勲章「シュヴァリエ」を受章。主な著書に「美食のテクノロジー」(文芸春秋社)、「和食の知られざる世界」(新潮社)など

(ジャーナリスト 加藤秀雄)

ワークスタイルや暮らし・家計管理に役立つノウハウなどをまとめています。

※ NIKKEI STYLE は2023年にリニューアルしました。これまでに公開したコンテンツのほとんどは日経電子版などで引き続きご覧いただけます。