うつ病で働けなくなったら 治療支える公的制度を利用

いまさら聞けない大人のマネーレッスン

うつ病は、誰でもかかる可能性がある病の一つです。2017年の世界保健機関(WHO)の報告書によると、うつ病に罹患(りかん)している人は、世界全体で推計3億2200万人。日本には約506万人の患者がいると報告されています。

うつ病は、一昔前まで「気の持ちようだ」などと、なかなか理解を得られないことも多かったようです。医学的な研究が進んだ現在は、脳の神経伝達物質が関係していることがわかっています。治療の基盤となるのは、医師の診察、服薬、そして休養です。ゆっくりと改善するケースが多く、通院や服薬などの出費が長期間続くかもしれません。

一方で、治療中は働く時間を短くしたり、あるいは、休業や休職を余儀なくされたりすることもあるでしょう。収入は減る可能性もあります。会社員であれば、休業中に「傷病手当金」が受け取れますが、支給額は給料の3分の2程度です。「早く治さなければ……」と焦ってしまうと、回復が遅れることにもなりかねません。

そこで利用したいのが「自立支援医療」をはじめとする公的な制度です。あまり知られていませんが、フィジカルな病気と同じように、うつ病をはじめとする精神疾患にも、支援制度はあります。

自立支援医療で自己負担が1割に

うつ病と診断されたら、まず利用できる制度が「自立支援医療」です。

自立支援医療とは、精神科の通院にかかる治療費が軽減される制度(※)。対象となる精神疾患は、うつ病の他にも、「統合失調症」「薬物などによる依存症」「パニック障害などの不安障害」「知的障害」「発達障害」「認知症」「てんかん」などがあります。

(※)精神科の他にも、視聴覚障害や身体障害者手帳が交付されている肢体不自由なども対象となります。

病院で支払う診療代や薬代は、原則3割負担ですが、自立支援医療が適用されれば、自己負担が1割になります。たとえば、6000円の治療費がかかった場合、3割負担では1800円の支払いですが、自立支援医療を利用することで、1割負担の600円まで負担を軽減できます。

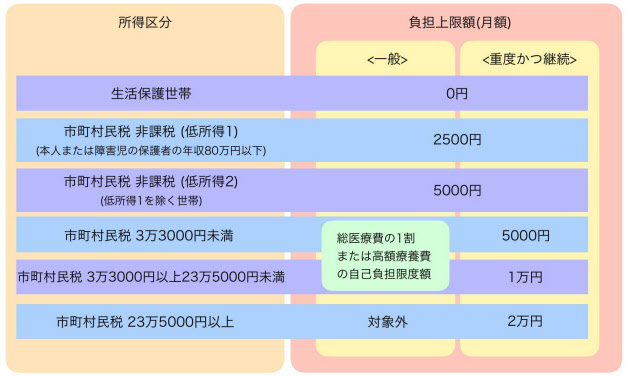

自己負担額には、月毎の上限が設けられています。もともと高額療養費制度によって、自己負担額には上限が定められていますが、以下の図の通り、所得や診断内容によっては、さらに低くなる可能性があります。

自立支援医療はいくつかの制約がある

ただし、この自立支援医療は、誰でも、どの病院でも利用できるわけではありません。いくつか注意点があります。

1つ目は、主治医が「精神科医療を長期継続する必要がある」と判断する必要があるということ。長期継続が必要と診断されなければ、適用されません。反対に、対象となる精神疾患でなくても、主治医が適用を認め、都道府県もそれに同意すれば、自立支援医療の対象となります。

2つ目は、入院の費用や、健康保険適用外の治療は、対象外だということ。通院での治療、健康保険適用内の診療代や薬代が、自己負担1割の対象となります。

3つ目は、自立支援医療は、すべての病院で利用できるわけではないということ。「指定自立支援医療機関」に指定された医療機関でのみで利用できます。精神科のある病院でも、この指定を受けていないケースもあります。受診前に確認しておくとよいでしょう。

4つ目は、収入が一定以上ある人は、適用されない場合があるということ。ただし、医師が「重度かつ継続」に該当すると診断すれば、収入が一定以上あっても適用されます。精神疾患の場合、これに当てはまるケースが多いようです。

5つ目は、有効期間は1年間だということ。引き続き利用したい場合は、失効の3カ月前から更新の手続きができます。忘れずに更新しましょう。

申請先は、居住している市区町村です。申請には所定の書類が必要となります。書類を受け取る際に、くわしい条件などを窓口で相談してください。対象者と認められれば、「自立支援医療受給者証」が発行され、受診や処方の際に医療機関に提示します。

独自の支援を行う自治体も

自立支援医療の他にも、治療費を助成する制度があります。「心身障害者医療費助成制度」です。

この制度は、都道府県や市町村が独自に行っているため、自治体によって、対象となる障害の程度や、助成の内容は大きく異なります。精神疾患を対象としていない自治体もあります。精神疾患を助成対象としている自治体の場合でも、精神障害者保健福祉手帳なしで申請できるところもあれば、手帳の所持者を対象とするところもあります。

詳細は、居住地の市区町村の障害福祉課に問い合わせて下さい。18年現在、東京都は、残念ながら精神疾患は制度の対象外です。しかし、19年1月1日から「精神障害者保健福祉手帳1級」を持っている人が対象となる予定です。

ちなみに、この「精神障害者保健福祉手帳」は、診察をしている主治医の診断書をもとに各自治体に申請するもの。診断書は「精神障がいに係る初診日から6カ月を経過した日以後に作成されたもの」でなければいけません。つまり、原則、受診してから6カ月経過しなければ申請できないのですね。

診断書の内容によっては、等級認定に専門審査が必要となる場合もあり、申請が認められるまで、通常1カ月程度、場合によっては3~4カ月かかることもあるようです。

このように、心身障害者医療費助成制度は、自立支援医療とは異なり、すぐに利用はできません。おおむね、半年以上にわたって症状があり、休業や休職などで収入が少なくなった場合に利用できる、と考えてください。

障害年金がもらえる可能性も

さらに、精神疾患によって日常生活を送ることが困難になった場合は「障害年金」が受け取れる可能性があります。

障害年金は、目や手足の障害だけが対象だと思っている人が多いようですが、実際は、傷病名にかかわらず、生活や仕事が制限される状態になれば請求することができます。

ただし、障害年金を受け取るには、年金を納めている必要があります(免除でも可)。具体的には、障害の原因となった病気やケガの初診日に、国民年金または厚生年金の被保険者であり、初診日の前々月までの年金加入期間に3分の2以上保険料を納めていること。あるいは、前々月までの直近1年間に未納がないことが条件となっています(※)。

(※)20歳未満の人と60歳以上の人は別途条件が異なります。

会社員であれば、保険料はお給料から天引きされます。未納期間はないでしょう。

注意が必要なのは、20歳以上の学生や、フリーランス・自営業の人。自分で保険料を納めなくてはなりません。保険料の支払いが経済的に難しいときは、必ず免除の申請を行っておきましょう。

障害年金の請求は、原則、該当する病気の初診日から1年6カ月後(障害認定日)以降にできます。また、障害年金に該当する状態であったにもかかわらず、制度のことを知らずに障害年金を受給していなかった場合は、5年間に限って、さかのぼって申請することもできます。

いずれの場合も、まずは、主治医や病院ソーシャルワーカーなどに相談してください。厚生労働省によると、精神疾患による障害年金の受給について、みんなねっと(全国精神保健福祉会連合会)の「みんなねっと相談室」でも相談できるとのことです。

仕事が原因であれば労災補償の対象に

過酷な労働を強いる、いわゆる「ブラック企業」が問題となっています。

厚生労働省によると、17年度に、仕事が原因で精神疾患にかかり、労災認定された人は506人。精神疾患による労災申請も、16年度比146人増の1732人と過去最多となりました。

もし仕事が原因でうつ病などの精神疾患にかかり、労災認定を受けた場合は、「療養補償給付」が受け取れ、自己負担なしで治療が受けられます。働くことができないときは「休業補償給付」として、平均給与の80%程度を受給できます。

労働環境が原因だと考えられる場合は、申請先の労働基準監督署で相談してください。

いかがでしたでしょうか。

最初は「自立支援医療」。半年以上治療を受け、所得が少なくなった場合は「心身障害者医療費助成制度」。日常生活を送ることが困難になった場合は「障害年金」。仕事が原因と認定されれば「労災保険による補償」が受け取れます。

治療費の負担が軽減されれば、より治療に専念でき、回復が早まるかもしれません。他の病気と同じように、うつ病に対しても公的な支援があるということを覚えておいてください。

ワークスタイルや暮らし・家計管理に役立つノウハウなどをまとめています。

※ NIKKEI STYLE は2023年にリニューアルしました。これまでに公開したコンテンツのほとんどは日経電子版などで引き続きご覧いただけます。