ピアニスト藤田真央の貪欲 今月のクラシックディスク

藤田真央(ピアノ)

藤田真央は1998年11月28日に東京で生まれ、今年20歳。まだ東京音楽大学に在学中のピアニストだ。14歳でデビュー盤、16歳でセカンドアルバムを出し、今年1月末に静岡県の浜松アクトシティコンサートホールで録音した第3作は「10代最後のアルバム」と銘打たれている。

早熟の才であることに疑いはない。昨年(2017年)はスイスの第27回クララ・ハスキル国際ピアノコンクールで1位に輝いた。同コンクールはルーマニアの偉大な女性ピアニスト、ハスキル(1895~1960年)をしのんで63年に始まった。クリストフ・エッシェンバッハ、リチャード・グート、ミシェル・ダルベルト、河村尚子ら過去の優勝者をみれば相当高水準のコンクールといえるが、それでも、当時大学1年生だった藤田の快挙は大々的に報じられた。

天真爛漫(らんまん)。デビュー盤にも明確に刻まれていた藤田の美点は音楽をこねくり回さず、正面から潔く楽曲の懐に飛び込み、ごく自然なリズム感と歌心でフレーズを大きく膨らませていく手腕にある。テレビ朝日系の番組「題名のない音楽会」でたまたま、藤田が独奏するチャイコフスキーの「ピアノ協奏曲第1番」に出くわし、スケールの大きさと集中力、燃焼度の高さに驚いた。司会者にコメントを求められると、演奏直後で息がハアハア上がっているにもかかわらず、「かなりの名演だったと思います」とけろり、言ってのけた。この「天然」で陽性の感覚は、日本人演奏家にはまれな資質に違いない。

「体格が良いといい音が出せるのかなあと思い、僕も最近たくさん食べるようにがんばっています」。サードアルバムの解説書に載ったインタビューで自らが語るままに、収録曲のメニューも相当に「食いしん坊」だ。冒頭のリストの「ハンガリー狂詩曲第2番」からして、ラフマニノフの派手なカデンツァ(挿入ソロの部分)で度肝を抜く。次は一転、古典派のモーツァルトでも演奏が難しい後期の「第18番」、ピアニストのロマン派音楽への適性のすべてを問われるショパンの「第3番」と2つの大きなソナタに挑む。さらにシューマンの歌曲をリストがピアノソロに編曲した「献呈」、ショパンの「夜想曲第20番(遺作)」「バラード第1番」を経て、モーツァルトの「ソナタ第11番」の最終楽章「トルコ行進曲」でしめくくる名曲大会が繰り広げられる。しかも「トルコ行進曲」はロシアのピアニスト、アルカディ・ヴォロドスによる超絶技巧の編曲バージョン。普通なら「悪趣味」「腹がはちきれそう」の批判も出そうだが、藤田は「10代最後の時点の自分」のすべてを出し切り、様々な時代と文化圏の作品を的確に弾き分ける力量であっさりかわす。

今からどのような方向に進み、いかなるピアニストに熟していくのか。限りない可能性を秘めた録音である。(ナクソス・ジャパン)

ノア・ベンディックス=バルグリー(ヴァイオリン)、セバスティアン・ギュルトラー(同)、ティロ・フェヒナー(ヴィオラ)、シュテファン・コンツ(チェロ)、エーデン・ラーツ(コントラバス)、ダニエル・オッテンザマー(クラリネット)、クリストフ・トラクスラー(ピアノ)

フィルハーモニクスはウィーン・フィルやベルリン・フィルの若手一線の首席奏者やコンサートマスター、ドイツ・オーストリア気鋭のソリストらクラシック音楽界のスーパーエリートが結成した新ユニット。だがデビュー盤はクイーンの名曲、「ボヘミアン・ラプソディ」で幕を開ける。瞬時にして、ご機嫌の音楽がとびきりの技で再現されていく悦楽の世界へと飛ぶ。ジャズやタンゴ、ラテン、東欧音楽とブラームス、サティ、サンサーンスの名曲が独自のアレンジで妖しい光を放ち、ギュルトナーの弾き語りには日本語まで飛び出す。スティングのヒット曲、「イングリッシュマン・イン・ニューヨーク」フィルハーモニクス・バージョンは昨年、「題名のない音楽会」でも披露され、大きな反響を呼んだ。

クラリネットのオッテンザマーはウィーン・フィル首席、フィルハーモニクスのアルバム発売と前後して、実弟でベルリン・フィル首席クラリネットのアンドレアスとピアノのドレクスラーを伴った「ザ・クラリノッツ」の日本ツアーを行った。その実演と今回のCDに共通するのは、ドイツ・オーストリアの新世代のクラシック音楽の担い手たちの意識の変化だ。モーツァルトやベートーヴェンの「原産国」を鼻にかけず、素晴らしい文化遺産に囲まれて育った環境を素直に喜んで世界の同世代、さらに若い人たちに「ねえ、意外とイケるでしょ? みんなで楽しもうよ!」と、どこまでも胸襟を開く。「VOL.1」と記されたからには、続編もすぐ出るだろう。猛暑酷暑の疲れを吹き飛ばす快演だ。(ユニバーサル)

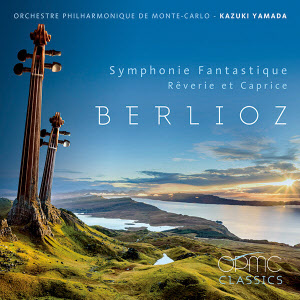

リザ・ケロブ(ヴァイオリン)、山田和樹指揮モンテカルロ・フィルハーモニー管弦楽団

20~30歳代の日本人指揮者のトップランナー、山田和樹が16年から音楽監督&芸術監督を務めるモンテカルロ・フィルハーモニー管弦楽団とフランス音楽の金字塔、「幻想交響曲」をついに録音した。セッションは17年5月16~19日、モナコのレーニエ3世オーディトリアム。めったに演奏されない「夢とカプリッチョ」とのカップリングもうれしい。

1856年発足の名門ながら、指揮者が変わるたびに演奏水準が大きく変動することでも有名なオーケストラのアンサンブルを山田は美しく整え、繊細な味わいを引き出している。十分に情熱的でありながら、欧米人の指揮者の「油絵」とは異なる「水彩画」の感触で、ベルリオーズの管弦楽の綾(あや)をくっきりと浮かび上がらせる。

何度か聴き返すうち、1枚の名盤が脳裏に浮かんだ。「幻想」を今までに5度、ディスクに収めた大先輩、小澤征爾がボストン交響楽団の音楽監督に就いた記念で入れた2度目の録音(73年、ユニバーサル)である。もちろん2つのまったく違う個性なのだが、世界に羽ばたいた東洋の才能が西洋の傑作と名門オーケストラに正面から向き合い、全身全霊で指揮をした瞬間に生まれるケミストリー(化学反応)や、過去の欧米人マエストロ(巨匠)とは異なる音の光景といった現象に、多くの共通点を指摘することができる。

山田はフランスのブザンソン国際指揮者コンクールで小澤が優勝し、ちょうど半世紀後の09年に同じコンクールで優勝した。何十年か先に山田の軌跡を振り返る際、今回のベルリオーズの録音はマイルストーン(里程標)の価値を、改めて評価されることだろう。(キング・インターナショナル)

(NIKKEI STYLE編集部 池田卓夫)

ワークスタイルや暮らし・家計管理に役立つノウハウなどをまとめています。

※ NIKKEI STYLE は2023年にリニューアルしました。これまでに公開したコンテンツのほとんどは日経電子版などで引き続きご覧いただけます。