肥満や肌荒れ抑制で注目 腸が喜ぶ食物繊維のとり方

お通じが悪くなったら食物繊維! でもそれだけじゃない。肌荒れや肥満、アレルギーの抑制など、全身の健康維持に食物繊維は大活躍。そんな注目の食物繊維の働きと効果的なとり方について、3人の食物繊維の専門家に聞いた。

肌荒れやアレルギー、肥満の抑制でも注目

食物繊維の摂取量が減っている。平成28年の国民健康・栄養調査では、日本人女性の食物繊維の摂取量は1日13.9g。10年前は14.7gで、年々減少が続く。すると何が問題なのか。

「食物繊維をとらないと、腸内細菌の多様性が失われる。すると、肌荒れやアレルギー、肥満などに影響する」というのは、大妻女子大学家政学部食物学科の青江誠一郎教授。近年、食物繊維が多種類の腸内細菌を"育てる"役割に関する研究が進んでいるという。

「食物繊維をしっかりとっていないと、大腸を炎症から守るムチンの分泌も減る」というのは静岡大学の森田達也教授だ。ムチンは、腸の壁を守る"バリア機能"を維持し、大腸などの炎症を防ぐ。

つまり、食物繊維は、腸内環境を良くして全身の健康に関与するだけでなく、腸そのものを守る役割があるというわけだ。

「食物繊維の働きに注目が集まったことで、同様の働きをするでんぷん(レジスタントスターチ)や糖質(難消化性オリゴ糖)も、新たに食物繊維として扱われるようになってきた」(千葉大学大学院の江頭祐嘉合教授)

ここでは、注目の食物繊維の働きについて紹介していこう。

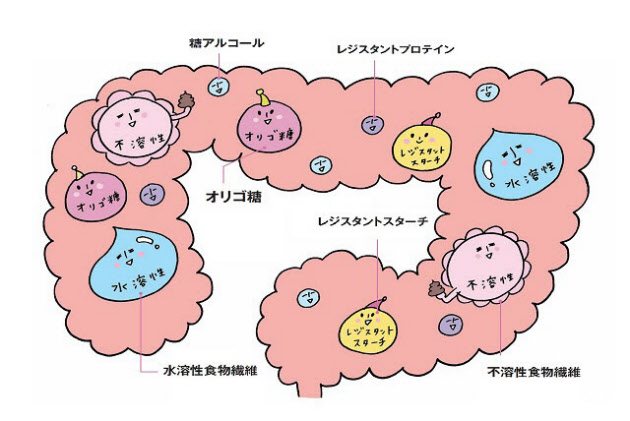

腸で活躍する6大"食物繊維" グループ

「食物繊維」は、人の胃や小腸で消化・吸収されず、そのまま大腸に流れていく成分。長い間、植物由来の非でんぷん性のものだけを指してきたが、でんぷん性のものやオリゴ糖などのなかにも同じような働きをするものがあることから、近年、これらをまとめて食物繊維と呼ぶことが多い。ここでは、食物繊維を6つのグループに分けて紹介。1種類だけでなく、組み合わせてとるのが効果的だという。

【レジスタントプロテイン】

小腸で消化・吸収されにくいたんぱく質のこと。難消化性たんぱく質とも呼ばれる。酒粕やそばなどに含まれている。

【糖アルコール】

糖の一種。人工的に作られたものもあるが、アボカドやカリフラワーなどにも含まれる。腸内細菌のエサになる。

【レジスタントスターチ】

別名、難消化性でんぷん。水溶性、不溶性の両方の働きを併せ持つ。玄米などの全粒穀類に含まれるほか、でんぷんを加熱した後、冷める過程でもできる。

【オリゴ糖】

糖がいくつかつながった糖質の一種。そのうち小腸で消化されないものが、水溶性食物繊維と同様に、腸内細菌のエサになる。蒸した大豆、エシャロットやタマネギなどに多い。

【不溶性食物繊維】

水に溶けない食物繊維。水を吸って膨らみ、便のカサを増やす。腸を刺激して動かす役割もある。キノコや豆類に多く含まれる。

【水溶性食物繊維】

水に溶ける食物繊維で、腸内細菌のエサとなる。そのほか、小腸で糖や脂肪の吸収をゆるやかにする働きも。大麦や、リンゴなどの果物に多い。

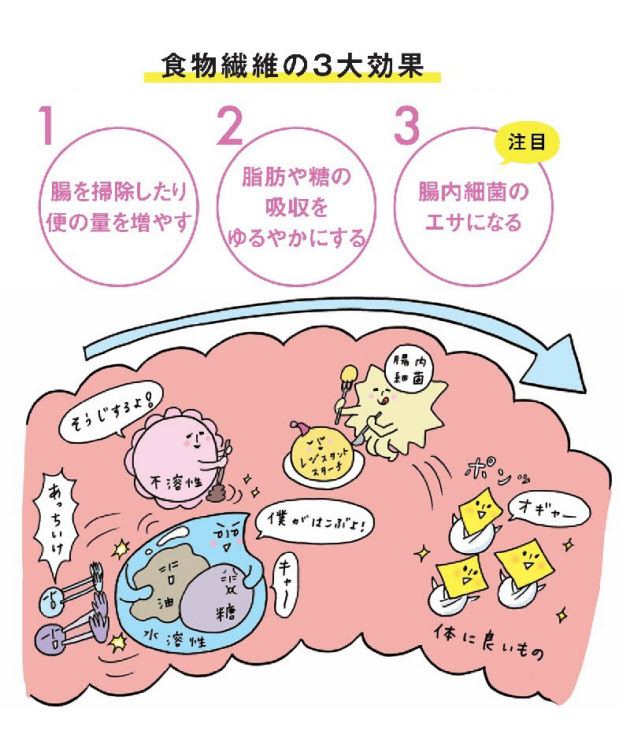

A 腸を掃除したり、いい腸内細菌を増やす

食物繊維には、便のカサや水分量を増やして便通を良くする、腸を刺激してぜん動運動を促す、脂肪や糖の吸収を抑え、血糖値や血中中性脂肪値の上昇を防ぐ働きなどがある。さらに「今注目されているのは、腸に広く分布する多種多様な腸内細菌のエサとなり、腸内細菌バランスを整える働き」と青江教授。食物繊維を多くとることで、有用な腸内細菌の種類や数が増えること、腸そのものが健康になることがわかってきたという。

A 肥満やアレルギーを抑える物質をつくる

腸内細菌のエサになる食物繊維をたくさんとることで、腸の中で酢酸、酪酸などの「短鎖脂肪酸」が増える。この点が近年注目されている。酢酸には殺菌作用があり、腸管出血性大腸菌O-157などの悪玉菌の増殖を抑える働きが確認されているほか、体脂肪の合成と蓄積を抑える働きなども注目を集めている。一方、腸で酪酸が増えると、アレルギーの原因となる"免疫の暴走"を抑える「Tレグ細胞」が増えることもわかってきた。

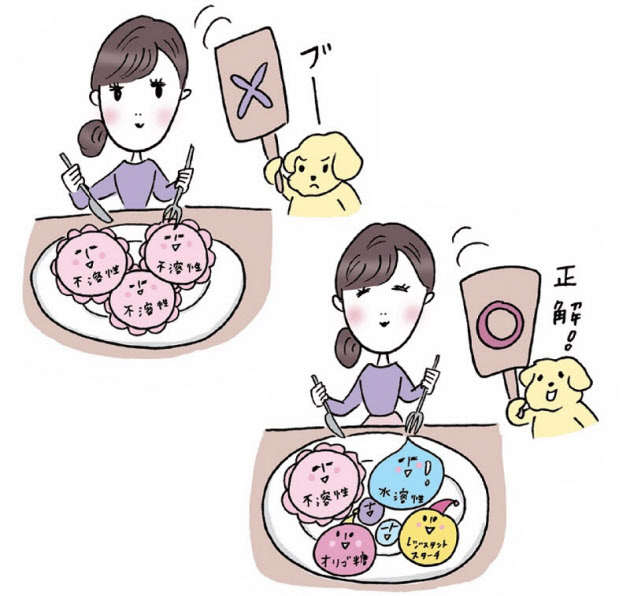

A 1種類だけでなく、複数をバランスよくとるほうがいい

「ひと口に食物繊維といっても、種類によって大腸内で発酵する時間も場所も異なるので、いろいろな種類をとるほうがいい」と青江教授。発酵とは腸内細菌のエサになること。腸内細菌は種類によって好む食物繊維が異なり、いつどこで発酵するかは腸内細菌の分布によって異なるという。また、「不溶性食物繊維と一緒にとることで、水溶性食物繊維やレジスタントスターチが大腸の奥まで効率よく届けられ、腸内環境が良くなることも確認されている」(青江教授)。

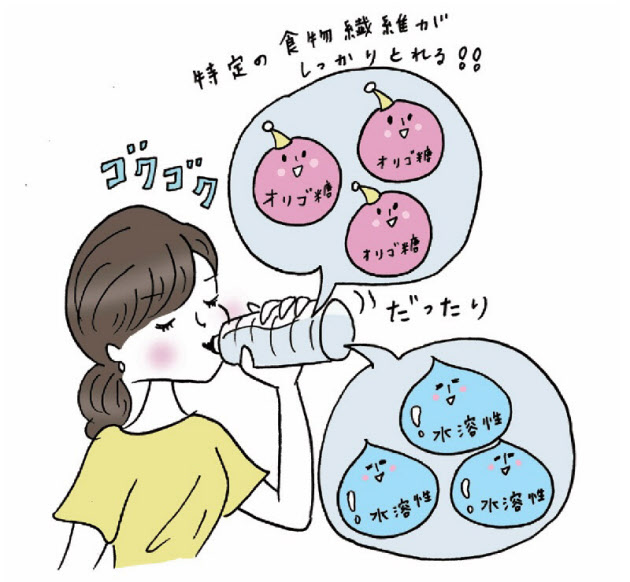

A 自然の食物繊維そのものや食物繊維を加工して使いやすくしたもの

トクホ(特定保健用食品)や機能性表示食品には、食物繊維が入れられているものが少なくない。「多くは天然由来のでんぷんに、熱を加えたり酵素処理をしてつくられた食物繊維。加工により、飲料や食品などに入れやすくなっている」(江頭教授)。こういった食物繊維入りの食品は、「整腸など、特定の目的でとるにはいいが、野菜などに含まれるさまざまな食物繊維の働きがすべて得られるものではないと考えたほうがいい」(森田教授)。

A 定食なら組み合わせやすい

食物繊維に詳しい3人が口を揃えていうのは、「主食で炭水化物をとる和食中心の食事」ということ。和食だとメニューのなかにさまざまな食物繊維を組み合わせやすい。白米にβグルカンの大麦を加え、たっぷりワカメの味噌汁でアルギン酸をとる。これにゴボウなど根菜中心の煮物にするなど、工夫もしやすいのでお薦めだ。

青江誠一郎教授

(日経ヘルス 岡本藍、イラスト 村澤綾香、栄養計算 内山由香=食のスタジオ)

[日経ヘルス 2018年4月号の記事を再構成]

健康や暮らしに役立つノウハウなどをまとめています。

※ NIKKEI STYLE は2023年にリニューアルしました。これまでに公開したコンテンツのほとんどは日経電子版などで引き続きご覧いただけます。