ネットに広まる「お酒は薄毛の原因」 ホントか?

アルコールは薄毛の原因になる――。ネットを検索すると、こういった情報が多数ヒットする。酒好き男子で、気にしている人は少なくないだろう。だが、本当にお酒は薄毛につながるのだろうか。むしろ、少量の飲酒ならプラスになるといったことはないのだろうか。そこで酒ジャーナリストの葉石かおりが、今回はお酒と薄毛の関係について、薄毛治療の専門家であるメンズヘルスクリニック東京院長の小林一広さんに話を聞いた。

酒飲みは薄毛の人が多い?

私の周囲の左党には薄毛の人が多い。

こんなことを書くとものすごい勢いで袋叩きにあいそうだが、我が夫を含め、私の周囲の左党を観察すると、よく酒を飲む人の頭髪はフサフサというよりもヒラヒラという形容詞が似合う人が多いように思う。もちろん酒豪でありながらフサフサの人もいるから、私の周りだけ「たまたま」そうなのかもしれないが……。

そして、酒量に比例して毛量が少なくなるのでは……という疑念も拭いきれない。そもそも、私自身、女性ながら、ここ数年、抜け毛が増えたし、毛量がかなり少なくなったように感じている。私も含めて周囲は年齢が50を超えている人が多いのだから、加齢による薄毛の比率が高くなるのはある意味当然なのかもしれないが、やっぱりお酒が深く関係しているのではなかろうかと、かねがね気になっていた。

実際、ネットで「アルコール 薄毛」などとキーワードを入れて検索してみると、「アルコールは薄毛の原因になる」という記事が数多くヒットする。「アルコールが体内で分解する際に生成されるアセトアルデヒドが影響している」とか、「過度な飲酒はよくない」などと不安を駆り立てるワードがいくつも書いてあるではないか。

こうした記事を読んで、「このまま酒をガブガブ飲み続けたら、近いうちに(サザエさんに登場する)波平さんみたいになるのでは?」と不安に思っている方もいらっしゃると思う。抜け毛が増えている私にとっても人ごとではない。これは真実を突き止めねばなるまい。

そこで今回は、男性の薄毛治療の専門家で、『病はケから』(幻冬舎)などの著書も手がけているメンズヘルスクリニック東京院長の小林一広さんにお話を伺った。

薄毛に医学的定義は存在しない

まずは、ズバリ聞いてみた。小林先生、飲酒は薄毛の原因になるのでしょうか?

「現時点での研究報告などから考えても、お酒が薄毛の直接の原因になることはないと考えていいでしょう」と小林さん。

おお! ここまではっきり断言していただけるとは! 酒が薄毛の原因では……と心配されていた左党の方は、ひとまず安心したのではないだろうか?

「お酒の飲み過ぎで薄毛になるとしたら、アルコール依存症の方はみんな薄毛ということになりますよね? 実際はそうではありません。飲酒を過度に気にする必要はありません。ただし、後述するように、髪の健康を保つには、心身の健康を保つことが大事ですから、もちろん飲み過ぎは避けてください」(小林さん)

小林さんによると、そもそも薄毛に医学的定義は存在しないのだという。「薄毛や抜け毛で悩む人は1200万人以上いるといわれていますが、『1日の抜け毛が何本以上なら、将来薄毛リスクが高くなる』といったガイドラインは存在しないのです」(小林さん)

現時点では、遺伝的要素が強い「男性型脱毛症」(AGA)のメカニズムについては、医学的に確認されているという。「AGAとは男性特有の脱毛症で、薄毛・脱毛に悩む男性の約8割が該当するといわれています。AGAの罹患率は、20代で10%、30代で20%、40代で30%、50代以降で40数%と、加齢とともに高くなっていきます」(小林さん)

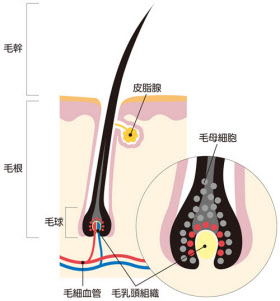

「AGAの原因として、近年注目されているのがジヒドロテストステロン(DHT)という物質です。DHTは、代表的な男性ホルモンであるテストステロンから、5α-リダクターゼという還元酵素によって生成されます。このDHTが髪の毛に作用すると、毛母細胞(髪の毛を成長させる細胞)の成長が抑制されてしまうのです。そして毛髪の成長期が短くなることで、髪が太くなる前に抜けてしまい、細く短い髪が多くなることで薄毛が目立つようになります。このAGAは、遺伝的要素が非常に大きいといわれています」(小林さん)

加齢とともにテストステロンの分泌量は減るが、DHTの分泌量は増えていく。これによって中高年になるとAGAが増えていくわけだ。

「しかし、すべてが遺伝とは言い切れない面もあります。実際、遺伝的条件が同じ一卵性双生児でも、異なる生活環境下で過ごすうちに、薄毛の進行度合いに違いが見られることがあります」(小林さん)

なるほど、遺伝的要素が大きいとはいえ、生活習慣にも配慮する必要があるわけだ。では、どんな生活習慣がよくないのだろうか。

肥満の人は注意!

メンズヘルスクリニック東京の小山太郎医師らは、1873人の日本人男性を対象に、家族歴、喫煙の有無、飲酒の有無、血圧、肥満度、および血液検査の各種データなどとAGAの関係を解析、2012年の「第16回 ヨーロッパ毛髪研究学会」(European Hair Research Society)で結果を発表している。

「その結果、現時点で唯一AGAとの関連性が確認できたのがBMI(Body Mass Index)、つまり肥満度です。BMIの数値が25以上の人はAGAになる率が高くなることが確認できました。つまり、肥満の人は薄毛になりやすい傾向があったわけです。この研究では、喫煙、高血圧、飲酒といった他の要因との因果関係は確認できませんでした」(小林さん)

ううむ、この結果からも、肥満の人は食事・運動などの生活習慣を改め、痩せる必要がありそうだ。とはいえ、飲酒と薄毛の間に直接の因果関係が確認できていないわけで、酒飲みとしては少しホッとした。

しかし、ストレスになるより酒を飲んだほうがいいからといって、好きなだけ飲んでいいかといったらそうではない。問題は「酒量」である。

心身ともに健康でいることが何より大事

小林さんは、「つまるところ『心身ともに健康でいること』が髪の健康につながるのです。ですから、お酒を我慢することが、その人のストレスになるくらいなら、飲んだほうがずっといいと言えます」と話す。

「ですが、度を越えて飲んでしまうのは逆効果です。過度な飲酒は、髪の毛はもちろん、体のさまざまなところに悪影響を及ぼします。というと、どのくらいまで飲んでいいかが気になると思いますが、一般に適量といわれる純アルコール量[注1]に換算して20g程度を目安にするといいでしょう。日本酒なら1合、ワインならグラス2杯程度です。アルコールの代謝には個人差がかなりありますので一概には言えませんが、この程度であれば頭皮への血流がよくなるなど髪にとってプラスに働く面もあると考えてもよいかもしれません」(小林さん)

確かに自分の意志に反して飲むのを我慢すると、ストレスからか、やたら甘いものを食べたりしてしまう。お酒は適量までなら飲んでいいと聞いてホッとした。ただし、飲み過ぎはNGだ。

次に、髪の健康を保つために、酒量以外の食生活では、何をどう気を付けたらいいのだろう? 前述のように、太りすぎは悪影響を及ぼす可能性があるので、肥満や肥満気味の人は、食べる量を減らすなどしてダイエットしたほうがよさそうだが、個別の食材はどうすればいいのだろうか。左党としては、おつまみ選びの参考にもしたいところである。これについても小林さんに教えてもらったので、次回お伝えする。

[注1] 「飲んだ量(mL)」×「アルコール度数(10%なら0.1)」×「0.8」で計算できる。

(エッセイスト・酒ジャーナリスト 葉石かおり)

[日経Gooday2018年3月2日付記事を再構成]

健康や暮らしに役立つノウハウなどをまとめています。

※ NIKKEI STYLE は2023年にリニューアルしました。これまでに公開したコンテンツのほとんどは日経電子版などで引き続きご覧いただけます。