過労による突然死 40~50代男性がリスク大

知っておきたい過労死の実態と防止策(上)

11月は「過労死等防止啓発月間」。2017年は過労による突然死や自殺の報道が相次ぎ話題になった。過重労働(長時間労働)は心身にどのような影響を及ぼし、どのような状態になると過労死のリスクが高まるのか。危険を察知したとき、本人や家族、職場の人間はどう対処すべきか。過労死の予防を目的に、過労死の実態や要因などについて調査研究を進めている労働安全衛生総合研究所 過労死等調査研究センター統括研究員の吉川徹さんにお話を伺った。

「過労死」は2つのケースに分けられる

――まず「過労死」の定義についてお教えください。どのような病気や状況で亡くなるとそう呼ばれるのでしょうか。

一般的には「過労死」と呼ばれていますが、法律上は現在の労災(労働災害)認定基準に当てはまるケースが「過労死等」とされています。この経緯について簡単にお話ししておきたいと思います。

かつて1980年代から90年代にかけては、過重労働により、脳卒中などの脳血管疾患や、心筋梗塞などの心臓疾患で死亡するケースにいわゆる「過労死」の名称が用いられ、社会的な注目が集まりました。2000年代には過労死された方の遺族や遺族を支援する弁護士などが中心となり、過労死防止基本法制定実行委員会(通称:「ストップ!過労死」実行委員会)を結成。国会や地方議会に働きかけ、2014年11月に「過労死等防止対策推進法」が施行されました。この第2条では、「過労死等」が以下のように定義されています。

・業務における過重な負荷による脳血管疾患・心臓疾患を原因とする死亡

・業務における強い心理的負荷による精神障害を原因とする自殺による死亡

・死亡には至らないが、これらの脳血管疾患・心臓疾患、精神障害

つまり、この法律では、死亡には至らない脳血管疾患、心臓疾患、精神障害も対象とするため、過労死ではなく「過労死等」とされたのです。私が所属する労働安全衛生総合研究所では、かねて過重労働による健康障害についての調査研究が行われてきましたが、法律の施行により新たに「過労死等調査研究センター」が設置され、過労死等を対象にした本格的な調査研究を始めました。

――なるほど。では、過労死は、脳血管疾患または心臓疾患による、いわゆる突然死と、精神障害による自死(自殺)の2つのケースに分けられるのですね。現状では、どちらのほうが多いのでしょう。

過労死等の全体の割合でいうと、脳・心臓疾患が4割、精神障害・自殺が6割となっています。

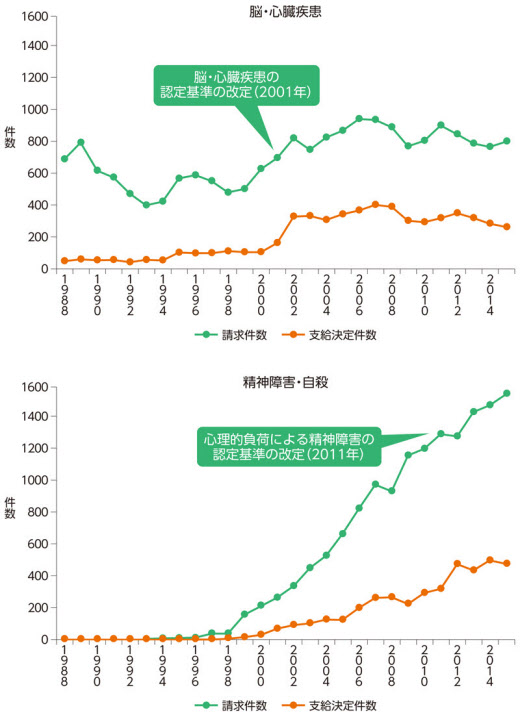

脳・心臓疾患、精神障害・自殺の労災補償請求件数と支給決定(認定)件数の推移を見ると、脳・心臓疾患のほうは2002年から請求件数は800件前後、支給決定件数は300件前後で推移しており、ほぼ横ばい。精神障害・自殺のほうは1998年を境に、請求件数・支給決定件数ともに右肩上がりで増加傾向が見られます。

脳・心臓疾患が男性に圧倒的に多いのはなぜ

――では今回は、脳・心臓疾患について詳しくお伺いしたいと思います。脳・心臓疾患は労災補償の請求件数も支給決定件数もほぼ横ばいということですが、その中で見られる傾向はありますか。

過去5年間に労災認定されたデータでは、脳・心臓疾患は年代別では40代、50代に多く見られます。性別では男性が96%・女性が4%と、圧倒的に男性が多くなっています。また、脳・心臓疾患で死亡するケースは全体の約4割で、死亡の場合も男性が97%を占めています。

――脳・心臓疾患が男性に圧倒的に多いのはなぜでしょう。

一つには、女性は女性ホルモンによる血管老化を抑える働きや喫煙率が低いことなどで、男性に比べると血管が詰まりにくく、脳出血(脳内出血)やくも膜下出血、脳梗塞や心筋梗塞などを起こしにくいことがあると思います。また、組織で重責を担っているのは男性のほうが依然として多く、「逃げられない」と感じるような社会環境・職場環境の中で、過重労働になりやすいことも要因と考えられます。

――そもそも、過重労働と脳・心臓疾患はどのように関連しているのでしょうか。

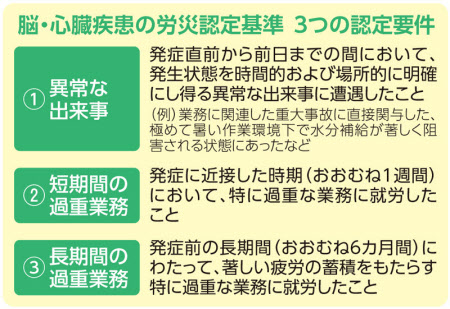

2001年に定められた脳・心臓疾患の労災認定基準では、「業務による明らかな過重負荷」として、3つの要件が挙げられています。1つめの「異常な出来事」は、例えば、発症直前から前日に業務に関連した重大な事故に関与するなど、予測できない異常な事態、例えば自然災害や重大な事故への遭遇などによって、極度の緊張や恐怖といった精神的負荷や著しい身体的負荷を受けた場合、急激な作業変化があった場合などです。

2つめの「短期間の過重業務」は、発症までのおおむね1週間以内に継続した長時間労働が認められる場合などが該当します。そして、3つめの「長期間の過重業務」は、発症前の1カ月間に100時間もしくは2~6カ月間に平均で80時間を超える時間外労働があった場合に、発症との関連性が強いと考えられます。短期間・長期間の過重業務が認められるときは、労働時間に加えて、労働時間以外の負荷要因もあわせて、総合的に判断されることになります。

3つめの長期間の過重業務が要件となっている背景には、恒常的な長時間労働が長期間にわたって継続した場合、「疲労の蓄積」が生じ、通常の経年変化を超えた著しい血管病変の増悪などを引き起こし、その結果、脳・心臓疾患を発症させることが、疫学研究[注1]や長時間労働と関連する健康障害の研究などから分かってきているためです。

もう少し簡単に説明すると、長時間労働が長期間にわたって継続すると、睡眠時間が短くなるほか睡眠の質が低下するなどして、疲労を回復する機会が失われます。疲労が蓄積すれば、交感神経が常に高ぶった状態になることで、血管に負荷がかかって高血圧になったり、血管が収縮して血流が悪化したりします。それが要因となって、脳や心臓の血管が破れて出血を起こしやすくなったり、詰まりやすくなったりするのです。

月60時間の残業で、脳卒中リスクは1.3倍以上に

――研究ではどのようなことが分かってきているのでしょう。

例えば、最近の海外の疫学研究では、週の労働時間が35~40時間の人の脳卒中の発症リスクを1とした場合、週の労働時間が55時間以上の人の発症リスクは1.33倍になるという報告があります([注2]参考記事「週に55時間以上働くと脳卒中リスクが1.3倍に」)。このデータを週の労働時間が40時間と定められている日本の場合に置き換えて考えてみると、月の残業が60時間と換算できます。

また、睡眠と脳・心臓疾患の発症リスクとの関連は、さまざまな研究で報告があります。例えば、1日に6~7時間の睡眠を取る人の脳卒中の発症リスク・死亡リスクを1とした場合、5時間以下の睡眠の人では発症リスクは1.26倍、死亡リスクは1.19倍とするデータがあります[注3]。睡眠の質を低下させる不眠症状の中でも、寝つきが悪い「入眠困難」がある人は、ない人に比べて心筋梗塞などの循環器疾患で死亡するリスクが1.45倍高まるという報告もあります[注4]。つまり、睡眠は時間が短い場合だけでなく、質の悪化も脳・心臓疾患のリスクを高めるのです。

――過重労働が原因で脳・心臓疾患を発症する場合、その前兆となるような症状はあるのでしょうか。

[注1]地域社会や特定の人間集団を対象として、健康に関する事象(病気の発生状況など)の頻度や分布を調査し、その要因を明らかにする医学研究のこと。

[注2]Kivimaki M,et al.Lancet.2015;386:1739-46.

[注3]Li W, et al. Sleep duration and risk of stroke events and stroke mortality: A systematic review and meta-analysis of prospective cohort studies. Int J Cardiol. 2016; 223: 870-6.

[注4]Li Y, et al.Association between insomnia symptoms and mortality: a prospective study of U.S. men. Circulation. Circulation. 2014; 129: 737-46.

労災認定された事案では、全体の約2割の人に、頭痛や胸部痛などの前駆症状があったと報告されていますが、7割以上の人は前駆症状はなかったとされています。ただ、これは具体的な身体症状を聞いているので、「『疲れた』とよく口にしていた」といった周囲の人の感じ方まで含めれば、もっと多くなるかもしれません。また、健康診断を受けていた人は全体の約7割で、2.4%の人が産業医などの面接指導を受けており、約3割の人に既往歴がありました。

注意すべきは「疲労の蓄積」度

――脳・心臓疾患の前兆となる症状としては一般的に、脳卒中では片側の手足のしびれや顔面のマヒといった運動障害や感覚障害、ろれつが回らない・言葉が出てこないなどの言語障害、視野の半分が欠けるといった視野障害、めまいやふらつきなどの平衡感覚の障害などがあります。心臓疾患の場合は動悸(どうき)や息切れ、不整脈、胸痛、胸の違和感や圧迫感などが知られていますが、過重労働で発症する場合も、こうした前兆に注意が必要でしょうか。

そうですね。ただし、これらは発症直前の症状で、こうした症状が出る人もいれば、出ない人もいます。それよりももっと以前に注意を向けなければいけないのは、「疲労の蓄積」の度合いです。体が「休みたい」と感じるときに、適切に休息できるかどうかが重要です。例えば、「あともう5分眠りたい」と思う日が毎日ずっと続くのと、週に1日でも「今日は時間を気にせずに眠れる」と思える日があるのとでは、疲労の度合いも違ってきます。「あともう5分眠りたい」と思う日が続くときは、そうできるように工夫することが大切でしょう。

――自分が身体的に「疲れている」と感じる感覚に注意して、対処していくということでしょうか。

その通りです。特に、「いつもの自分との違い」を察知することが大切です。例えば、「いつもなら週末に休めば疲れが取れるのに、回復しない」「いつもならしないような仕事上のケアレスミスが続く」といったことがあれば、疲労がたまっているサインといえます。例えば私の友人の女性の話で印象に残っているのは、夜に仕事を終えて帰宅してから、クレンジングできちんとメイクが落とせるかどうかが、自分の疲れ具合の目安になると話していました。そうした自分なりの疲れの尺度を見つけておくのもいいでしょう。

また、家族や職場の人間が、その人のいつもとは違った様子に気づいて、働き方や睡眠・休息の時間を見直すきっかけにしていくことも重要です。

――疲れの度合いを客観的に評価できるような方法はありますか。

中央労働災害防止協会(中災防)のホームページには、ウェブ上で簡単に確認できる「労働者の疲労蓄積度チェックリスト」(http://www.jisha.or.jp/web_chk/td/)が公開されています。このチェックリストは、自分自身で自己診断する「労働者用」と「家族用」に分かれています。まずは自分で労働者用をチェックしてみて、同居している人がいる場合は「家族用」も行ってみてください。チェック後は、自覚症状と勤務状況の評価とともに、「仕事による負担度」の総合判定が示されます。

脳・心臓疾患の労災認定基準では、月80時間を超える時間外労働が要件の1つになっていますが、これを下回る場合でも、チェックリストの総合判定で仕事による負担度が高かった場合は注意が必要です。場合によっては上司や産業医などにも相談して、勤務状況やライフスタイルの改善を図り、疲労を蓄積しないように対処していきましょう。また、健康診断で高血圧などの生活習慣病や高リスクが指摘されている人は、脳・心臓疾患の発症リスクも高まるので、治療や改善に取り組むことも大切です。

(ライター 田村知子)

健康や暮らしに役立つノウハウなどをまとめています。

※ NIKKEI STYLE は2023年にリニューアルしました。これまでに公開したコンテンツのほとんどは日経電子版などで引き続きご覧いただけます。