40代から増える「女性の高血圧」 ホルモン減が影響

日本人の死因を多いものから順に挙げると「がん」「心疾患」「肺炎」「脳血管疾患」となるが、このうち「心疾患」「脳血管疾患」の発症と深く関わっているのが高血圧だ。高血圧は、自覚症状がないまま進行し、ある日突然、心筋梗塞や脳梗塞などの「心血管イベント」を起こす要因となる。

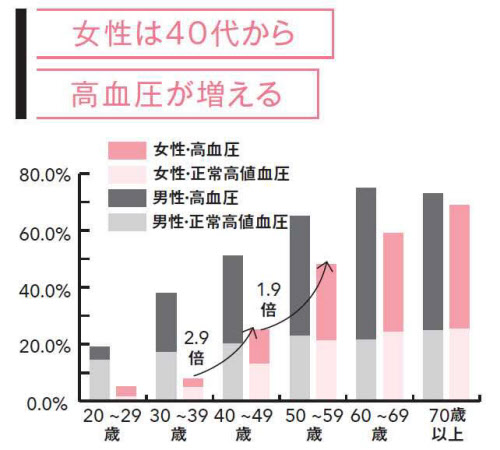

女性は男性に比べて高血圧に対する関心が低い傾向があるという。自治医科大学病院循環器内科の苅尾七臣(かりおかずおみ)教授は「血圧は年齢とともに高くなる傾向にある。だが、女性は女性ホルモンであるエストロゲンの働きで血管のしなやかさが保たれ、男性と比較して血圧上昇のカーブは緩やかだ」と話す。

そんな女性の血圧にも2度の転機がある。1度目は妊娠時。妊婦の20人に1人の割合で起こるとされる妊娠高血圧症候群がある。妊娠32週以降に起こることが多く、さまざまな合併症の原因となることもあるので、しっかりとした管理を受けることが大切だ。

2度目の転機は、40代から始まる更年期である。この時期、血管をしなやかに保つのに役立っていたエストロゲンが減少し始める。そのため、血圧上昇も急カーブを描く。そして「60代、70代までには高血圧の割合が男性に追いついてしまう」(苅尾教授)という。

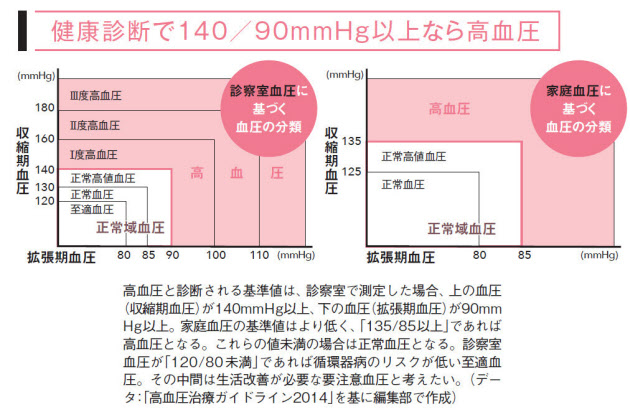

では健康診断などで「血圧に要注意」といわれたらどうしたらいいのか。専門医が推奨するのは、「家庭血圧」を測定すること。血圧には波があるので、一度では正確な血圧が測れないほか、人によっては「白衣高血圧」といって医師の前だけ血圧が高くなることもあるからだ。

朝晩家庭で血圧を測定することで、より正確な血圧を知ることができるが、なかでも苅尾教授が重視するのは早朝血圧だ。起床後1時間は1日のうちでも血圧が最も高い。苅尾教授は「この時間帯が1日のうちで、最も心血管イベントのリスクが高い。早朝血圧を測れば、血圧が急上昇していないかをチェックできるし、10年後の血圧を予測することにつながる」と話す。早朝血圧の上(収縮期血圧)が135mm Hg、下(拡張期血圧)が85mm Hgを超えるようなら循環器内科などの医師に相談してほしい。

次回の記事では、タオルを握るだけでできるセルフケアについて紹介する。

(ライター 荒川直樹)

[日経ヘルス2017年11月号の記事を再構成]

健康や暮らしに役立つノウハウなどをまとめています。

※ NIKKEI STYLE は2023年にリニューアルしました。これまでに公開したコンテンツのほとんどは日経電子版などで引き続きご覧いただけます。