発酵食品から発見 日本食の健康効果、70年代に特徴

日経BP総研マーケティング戦略研究所 西沢邦浩

2013年に日本食(和食)が世界無形文化遺産に登録されたことは記憶に新しい。また日本人の平均寿命が世界のトップクラスということもあり、ヘルシーな日本食に対する人気は世界中で高まっている。

にもかかわらず、同様に世界無形文化遺産に登録されている地中海食に比べて、圧倒的に健康効果に関するエビデンスが少ないというのは多くの専門家が指摘する弱点だ。

しかし、どのような日本食が健康にいいのか、その理由はなぜかという研究が少しずつ進み始めている。

1970年代の食事が最も健康的?

食生活が安定した1960年から年代別に、日本で日常的に食べられてきた食事の特徴を分析し、その健康効果を研究しているのが東北大学大学院農学研究科の都築毅准教授らのグループだ。

マウスを使った試験では、国民健康・栄養調査をもとに1960年、75年、90年、2005年それぞれの時期の日常食を再現、それを粉末化し、8週間食べさせた。その結果、1975年の食事が最も内臓脂肪がたまりにくく、寿命も長く、認知機能も良好だった[注1]。

この結果を受けて、研究グループは1975年型の日本食を軽度肥満者、健常人がそれぞれ4週間にわたって食べ続ける試験を実施した。すると、同じ期間に現代食を食べた群に比較して、軽度肥満者群ではBMI(体格指数)や体重が減り、血糖値やコレステロール関連指標にも改善が見られ、健常人ではストレスが軽減し、運動機能が向上したという。

では1975年の日常的な日本食の特徴とは何か。

同グループは、食材の多様性、カロリー摂取を抑える調理法などとともに、大豆製品、魚介類、野菜、果物、海藻、きのこ、緑茶などの食材を多くとっていること、だしや発酵調味料を使用して塩分・糖分の摂取量を抑えていることなどを挙げている。

75年は日本ならではの発酵食の摂取量が多い

アミノ酸の化合物・ペプチドに詳しい京都大学大学院農学研究科の佐藤健司教授は、東北大チームが再現した1975年の食事メニューを分析してあることに気が付いた。「味噌、しょうゆ、日本酒といった麹(こうじ)かび(麹菌)を用いた発酵食品の摂取量がほかの時期の食事に比べて多い。例えば、味噌汁は2005年の週3回に対し、1975年には週7回と倍以上食べていた」(佐藤教授)

麹かびといえば、「かもすぞー」というフレーズとともに有名になった、石川雅之氏の漫画「もやしもん」(コミックは講談社刊、2007年にフジテレビ系でアニメを放映)のキャラクター「A・オリゼー」の三つ編みが5本、頭から出ているような姿を思い浮かべる向きも多いのでは? そのもやしもんに日本食のパワーの秘密があるかもしれないというのだ。

佐藤教授が注目したのは、麹かびの発酵によって増えるピログルタミルロイシン、ピログルタミルグルタミンなどの難消化性ペプチド、総称ピログルタミルペプチドだ。ここでは、由来がわかりやすいように「麹発酵ペプチド」と仮称する。

発酵でできる物質というと、乳酸菌が作る乳酸などの有機酸、アルコールなどはよく知られているが、発酵はそれ以外にもいろいろな物質をつくる。アミノ酸、ペプチド類もその一つだ。

麹かびが作る麹発酵ペプチドの中でも、効能研究が進んでいるのがピログルタミルロイシン(以下pGロイシン)だという。

いくつかの種類の製品を各種発酵食品で調べたところ、日本酒やしょうゆ、味噌に総じてpGロイシンが多かった。

「pGロイシンを体重1kgあたり0.1~1mgほどの少量投与するだけで、大腸炎を起こすマウスの腸内環境が改善したり、高脂肪食をマウスに食べさせても、バクテロイデスという腸内細菌群が増え、体重増加を抑制したりといった効果が得られる。pGロイシンが小腸で抗菌物質を分泌させていることもわかった」と佐藤教授は言う[注2]。

ほかにpGロイシンの肝臓保護作用や抗うつ作用を確認した動物試験もある。

こうした作用は、人に換算すると日本酒200mlに含まれる程度の量で起こる可能性があるという。また、味噌やしょうゆは日本酒ほど一度にとることはないが、濃度的には日本酒を超える量が入っていることが多いようだ。

飲酒習慣のない人でも、1975年当時では、煮物などでの日本酒使用量も多かったため、料理や味噌汁からある程度まとまった量の麹発酵ペプチドをとっていたと考えられそうだ。

麹発酵ペプチドに関するヒト試験の結果が待たれる。

実際、これらの麹かび発酵食品の消費量を見ると、日本酒は1975年をピークに現在では3分の1以下に、味噌も2分の1以下、しょうゆも3分の2程度に減っている。

男女ともに平均寿命が全国1位の長野県は、1人当たりの年間味噌消費量も全国1位で、2015年の家計調査では、全国平均が1.84kgに対し3.61kgも消費している。味噌やしょうゆに関しては塩分摂取に注意が必要だが、麹発酵ペプチドの摂取など発酵調味料のメリットについての効果検証も合わせ、適切な消費法を考えていくべきだろう。

美肌作用で注目されるアミノ酸も

様々な食品に含まれるが、特に発酵食品に多い「D体」のアミノ酸、D-アミノ酸でもユニークな発見が相次いでいる。

そもそもD体のアミノ酸とは何か。たんぱく質を構成するアミノ酸20種類のうち、グリシンを除く19種類には「L体」「D体」という2つのタイプがある。食品に含まれるのはほとんどがL体、人体を構成するたんぱく質もL体でできているので、これまで微量にしか存在しないD体にはあまり日が当たることがなかった。

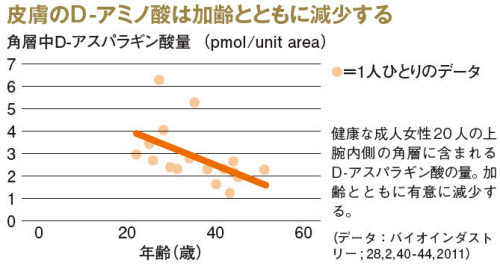

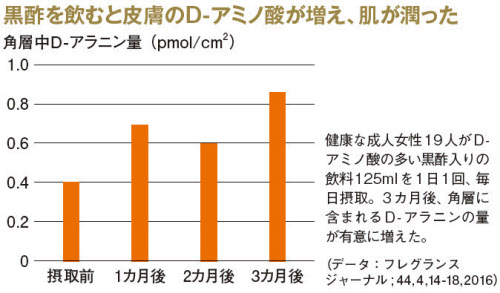

しかし、資生堂と九州大学のチームは、皮膚の表面をおおう角層中にD体のアミノ酸が存在することを発見した。同チームは、加齢とともに角層から減少するD-アスパラギン酸に注目し、このアミノ酸に肌のハリを支えるコラーゲン線維の産生能があること、このアミノ酸を多く含む食品を2カ月間とり続けることで角層中のD-アスパラギン酸量が増えることを明らかにした。またD-アミノ酸を多く含む食品(黒酢)を3カ月間とり続けたところ、皮膚の角層でD-アラニンの量が増え、保水量が増加することを示した研究もある。

つまり、食品で摂取したD-アミノ酸は皮膚に届いて、潤いやハリを維持する美肌作用を発揮するらしいのだ。

D-アスパラギン酸は良質な睡眠に導くホルモン「メラトニン」や男性ホルモン「テストステロン」の産生にかかわること、D-セリンは脳内で神経伝達を促すことなどもわかっている。

さらに、慶應義塾大学を中心とするチームは、腸内細菌が作るD-アミノ酸が過酸化水素に分解され、感染症を引き起こす病原菌を殺菌する仕組みを解き明かした。D-アミノ酸を過酸化水素に分解する酵素が作れないマウスはコレラ菌に1000倍も感染しやすくなったという[注3]。

機能性だけではない。D-アミノ酸は、少量でも甘みやまろやかさを増す、食品のおいしさの元でもある。

その証拠に、D-アミノ酸は黒酢やバルサミコ酢、チーズ、日本酒、ワインといった、発酵・熟成が進み、うまみを増した発酵食品に多い。乳酸菌をはじめとする微生物がL体のアミノ酸から作りだしているようだ[注4]。

黒酢では、屋外で壺を用いて醸造される鹿児島県福山町の伝統的な黒酢や熟成期間が長いバルサミコ酢、エメンタールチーズ、蔵に棲(す)みつく乳酸菌の力を利用して作られる生酛(きもと)造りの日本酒などで多量のD-アミノ酸が検出されている。

手間をかけた日本酒を楽しんで、前述の麹発酵ペプチドもD-アミノ酸もたっぷりとれるとすればうれしさも増す。

お酒の機能性というと、赤ワインに多いレスベラトロールといったポリフェノールが話題になることが多いが、日本酒でも新たな機能性の可能性が見えてきた。

納豆、しょうゆ、味噌には長寿関連物質も多い

納豆やしょうゆ、味噌からは、原料に含まれる食材のアミノ酸から作られ、私たちの細胞の分解と再生を促して、疾患を予防し老化を抑制する注目のアンチエイジング成分、ポリアミンもとれる(「納豆に『オートファジー』を促す成分 骨折予防にも」参照)。

このように、しっかりと熟成させた、風味やうまみも豊かな伝統的な発酵食には、未発見のアミノ酸やそれが集まったペプチド、アミノ酸から作られるポリアミンなどの「お宝効能成分」が隠れていたことが明らかになってきた。

日本酒は飲みすぎに、味噌やしょうゆは塩分のとりすぎに注意する必要はあるが、しっかりだしをとるといった日本食の調理の基本を大事にすれば減塩につながり、適量を上手にとることができそうだ。またいろいろな種類の発酵食をとることで、各種のアミノ酸類をとることができ、美肌やダイエットから腸の健康まで広い健康効果が期待できる。

そもそもだしも、昆布のグルタミン酸、キノコ類のグアニル酸、肉類のイノシン酸といったうまみアミノ酸が働いている。

そう考えると、日本食のおいしさも健康効果も、独自に育まれた「アミノ酸使い」にあるといえるかもしれない。

このところ、3大栄養素の中では、糖質制限といった食事法が話題になっている「炭水化物」、DHA・EPA・α‐リノレン酸といったオメガ3脂肪酸入りの油や食品が世界的な関心を集めている「脂質」の2大栄養素が目立っていたきらいがあるが、伝統的な発酵食品の分野から「たんぱく質(アミノ酸)」をキーワードにしたヒット商品が生まれる土壌が、今、かもされつつある。

[注2] J. Agric. Food Chem.2013; 61 (37):8807-13

J. Funct. Foods.2016; 27: 612-621

[注3] Nat Microbiol. 2016 Jul 25;1(10):16125.

[注4] Trace Nutrients Research 2014;31:59-65

日経BP総研マーケティング戦略研究所(http://hitsouken.nikkeibp.co.jp)では、雑誌『日経トレンディ』『日経ウーマン』『日経ヘルス』、オンラインメディア『日経トレンディネット』『日経ウーマンオンライン』を持つ日経BP社が、生活情報関連分野の取材執筆活動から得た知見を基に、企業や自治体の事業活動をサポート。コンサルティングや受託調査、セミナーの開催、ウェブや紙媒体の発行などを手掛けている。

健康や暮らしに役立つノウハウなどをまとめています。

※ NIKKEI STYLE は2023年にリニューアルしました。これまでに公開したコンテンツのほとんどは日経電子版などで引き続きご覧いただけます。

関連企業・業界