脳に「プチ負荷」、もの忘れに効果 早歩きからでも

もの忘れが増えると"ひょっとしたら認知症!?"と思いがちだが、40歳前後からもの忘れが増えるのは自然なこと。更年期になると女性ホルモンのゆらぎでもの忘れが増えることもわかってきた。どのように家事や運動をすれば記憶力は向上するのか。最新情報を3回に分けてお届けする。3回目は、記憶力を維持するのに有効な方法についてみていこう。

◇ ◇ ◇

記憶力を維持し、健康に年齢を重ねるにはどうしたらいいのだろう。篠原教授は「頭を使う、体をしっかり動かす、地中海食を取り入れる、人と会う」という4つが大切だと話す。広川院長は「40代からは一段と積極的に、人とコミュニケーションを取り新しい刺激を受け、脳にある程度の"負荷"をかけることが大切」と話す。

篠原教授は「脳トレをしなきゃ!と思いがちだが、いつも10分で作っている料理を7分で調理するなど、日常の家事でも心を込めて、負荷をかけて取り組むだけで脳は活性化する」と語る。

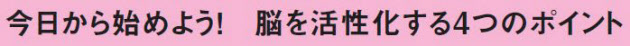

体を動かすことについては、「軽い運動でも始めること。最初は週1回からでいい。大腿部の筋肉量が減ると脳の血流量が減って認知機能が低下しやすい。早歩きなどの有酸素運動と、スクワットのような無酸素運動を組み合わせて」(篠原教授)。

食事について面白い研究データがある。認知症ではない元気な70代1000人の食事情報を収集し、73歳時点と76歳時点で脳のMRI撮影をしたところ、地中海食の遵守度が高い人は、低い人に比べて脳の萎縮が少なかったという。

篠原教授は「脳の萎縮に影響しうる因子の影響を除去しても、地中海食は加齢の影響の半分ほど萎縮を抑制するという計算になる。認知機能低下の抑制につながるのではないか」と話す。またケーキなどで糖質をとり過ぎないことも大切だという。広川院長は「スイーツざんまいは脳の糖化を早めてしまう。甘いもの好きを自覚している人は、現在摂取している糖質(総量)の3分の1ほどを減らすといい。この程度なら飢餓感を感じずに済む」と話す。

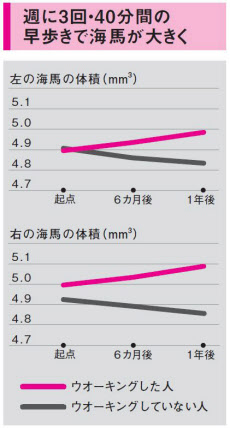

「脳には可塑性がある。何らかの原因で脳細胞が損傷を受けても、脳に刺激を与えることで新しい神経回路ができることを意味する。例えば週に3回・40分間の早歩きを1年間続けると、脳の海馬の体積が2%大きくなるという研究データがある。何歳になっても脳は活性化する。記憶力が低下していても、あきらめないでほしい」と篠原教授。できることから始めていこう!

(ライター 渡邉由希、構成:日経ヘルス 太田留奈)

[日経ヘルス2017年5月号の記事を再構成]

健康や暮らしに役立つノウハウなどをまとめています。

※ NIKKEI STYLE は2023年にリニューアルしました。これまでに公開したコンテンツのほとんどは日経電子版などで引き続きご覧いただけます。