サンバには、ほんの少し悲しみを 古都サルバドール

素顔のブラジルを歩く(中) 写真家 渋谷敦志

写真家の渋谷敦志氏が「素顔のブラジル」を案内する連載2回目。今回はリオデジャネイロから北へ約2800キロのブラジル東北部、サルバドールが主な舞台です。大航海時代の1500年、ポルトガル人がたどりつき、ブラジル最初の首都となったこの街を実際につくったのは、アフリカから連れてこられた黒人たちでした。この道をたどるかのように、渋谷氏もアフリカを通じてブラジルの魅力を「再発見」したといいます。

◆ ◆ ◆

なんだか人生が思うようにいかないなあと感じるとき、写真を撮っていて壁にぶち当たっているとき、「ブラジルが足りない」と感じる。そのたびにブラジルに立ち返り、ファインダー越しに、ブラジルなるものを探す。

アフリカで出会った「サウダージ」

ブラジルなるもの。その根底を初めは理解してはいなかったが、ぼくが生きていく上で大切な何ものかだという予感はあったのだろう。ブラジル詣でを重ね、まれにではあるが、身体の奥深くにある魂がはつらつと躍動し始めるような、ブラジルなるものの瞬間に出合うとき、ぼくはどうやら世界の手触りを願ってやまない情熱を再び取り戻すようなのだ。

「ブラジル失調」とでも呼びたい満たされない心持ちを言い表すのはいつも難儀するのだが、とっておきの言葉がブラジルにはある。サウダージというポルトガル語がそれだ。過ぎ去った時間への郷愁、何かが満たされていない寂しさ、心にはあるのに触れることのできない哀切、そんな思いをぎゅっぎゅっと詰め込んで、ブラジル人は「ああ、サウダージ」と言う。

1935年から1937年までブラジルに滞在したフランスの人類学者レヴィ=ストロースは、大きく変貌をとげようとしていた当時のサンパウロをライカで記録していた。ちょうどぼくがブラジルに研修生として滞在していた1996年に、『サンパウロへのサウダージ』という写真集になって出版されたので、リベルダージにあった日本の書籍を扱う高野書店で購入した。

その前書きで、サウダージは日本語の「あわれ」に心情的に近いと言及されているのだ。なるほどとは思う。でも「あわれ」を用いれば、ぼくの「ブラジルが足りない」気持ちを過不足なく表すかといえば、どうにもふに落ちなかったのだが、その捉えきれなかった感情に思わぬところで輪郭が与えられることになる。それはなんとアフリカでのことだった。

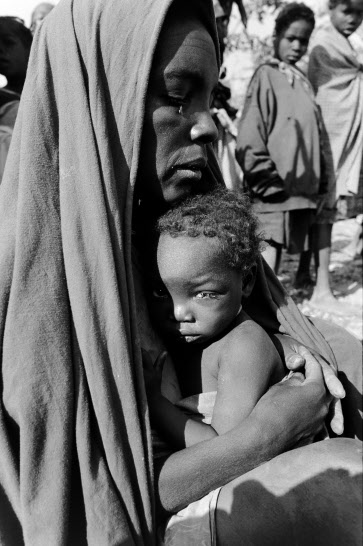

1997年にブラジルから帰国し、大学を卒業したあと写真家になったぼくは、2000年にアフリカ南西部の国アンゴラを訪れた。ブラジルと同じく、ポルトガルに支配された歴史を持つアンゴラは、当時、四半世紀続いた内戦で国土は荒廃を極めていた。意気込んで臨んだ現場で目の当たりにしたのは、飢えにより疲れ果てた人々の姿だった。

特に「クワシオルコル」という慢性的な栄養失調で衰弱しきった子どもたちの痛苦の表情は見ているだけで意識が遠くなりそうだった。「助けてくれ」「生きたいんだ」そう訴える飢えた人々のまなざしをファインダー越しに凝視して写真を撮っていると、一回一回のシャッター音が自分の魂に引っかき傷を残すようだった。その痛みから目をそらしてはいけないと思いながら撮れば撮るほど、写真を撮る意欲は削られていくのだった。

激しい戦闘の傷痕が残るクイトという街のはずれには難民キャンプが広がっていた。食うや食わずの暮らしで、人々は土をこねて家を建て、子を産み、トウモロコシを植えた。庭先にはひまわりの花がぽつぽつと咲き、キャンプに彩りを与えていた。周囲には広大な土地があったが、地雷があって耕せないその荒地を、人々は「Belo Horizonte(美しい地平線)」とポルトガル語で呼んでいた。それを聞いたとき、妙な懐かしさを覚えたのだ。目の前に広がる光景がセルタンと重なったのだ。

セルタンとはブラジル北東部の内陸に広がる半乾燥地帯のこと。アンゴラの果てしない大地と人々の乾いたまなざしに喚起された感情に、はっとした。「これ、サウダージなんじゃないだろうか」。あらがえない現実にレンズを向けるだけのいらだち、目の前の光景とは違う世界への憧れ。そんな感情が入り混じった心にサウダージが宿ったとき、アンゴラとブラジルが海を越えてつながったのだ。その瞬間に思った。もう一度、ブラジルへ帰りたい。写真を撮るのがただ楽しかった、カメラがあればどこまでも行ける気がした、あのときの感覚にもう一度触れたい。

サンバの源流を訪ねサルバドールへ

「カーニバルならバイーア州がいい」。夏真っ盛りの年末だったか、友人がそういった。カーニバルといえばリオデジャネイロが有名だが、ブラジル音楽が好きなら断然サルバドール(バイーア州の州都)がお薦めという。何人かの友人とサルバドールで落ち合う約束をして、ぼくはバスでサンパウロを出発し、ブラジリアを経由してバイーアに向かった。

ブラジルには1500年に航海中のポルトガル人が漂着した。その場所はサルバドールと名付けられ、ブラジルの最初の首都となった。そこはポルトガルが支配する街であったが、実際にその街をつくったのはアンゴラを含むアフリカから連れてこられた黒人たちだった。

サルバドールで売買された黒人奴隷たちは、労働力としてサトウキビ畑などの農園や街や港の建設現場で酷使された歴史がある。今でもバイーアの人口の8割はアフリカ系といわれ、ブラジルでアフリカ文化が最も色濃く残っている。そこのカーニバルに参加したことで、ぼくはブラジルでアフリカに出合うことになった。

カーニバルは、もともとはカトリックの四旬節(復活祭前の節制期間)の質素な日々に入る前に羽を伸ばす意味合いで始まった祭りだったが、植民地時代の黒人たちにとっては鎖から解放される唯一のチャンスがカーニバルだった。その4日間のために361日があったといっても大げさではなかっただろう。その瞬間を待ちわびて、奴隷たちはサトウキビ畑で汗を流しながら、主人に見つからないように、細かいステップに熱いリズムを刻んでいたのではないだろうか。

1888年に奴隷制が廃止された後、自分自身の主人となった黒人たちの一部はリオデジャネイロに移り住んだ。そのときに一緒に持ち込まれた踊りやリズムが発展して今のサンバになったといわれている。その意味で、ブラジルを象徴するサンバは、アフリカを起源にしているといっていいだろう。

サルバドールでは、カーニバルは見るものではなく、参加するものだ。王様にお姫様、ピエロからガンジーまで。仮装して自分ではない何者かを演じること。日常から逸脱し、異界に踏み込んでいくこと。

「今日が最後の日であるかのように人生を生きろ」

カーニバルの最中に聞いたこの言葉を今も覚えている。人々は今という瞬間が灰になるまで、燃焼させるように踊る。自分も体全体をカメラにして熱狂に身を投じてみる。その渦中で見えてきたのは、喜びも悲しみも一緒にのみ込みながら、舞台で自分という役柄をあるがままに演じる人々の裸の姿だった。

ボサノバの名曲『イパネマの娘』の作詞で知られる詩人ヴィニシウス・ジ・モライスがこんな言葉を詩にしている。「悲しみより幸せの方がいい。幸せはこの世にある最上のもの。心の中の光のようなもの。でも、美しいサンバにはほんの少し悲しみがいる。それがなければ、サンバにならない」。逆境を生きる一瞬一瞬に美しさが宿る、そんなカーニバルの神髄を垣間見た気分だった。

荒涼とした内陸の奥地「セルタン」への旅

北東部の内陸に広がる荒地セルタンを訪れたのは、そんなカーニバルの後だった。夢の続きを見ているような気分と、祭りの後の二日酔いのような気だるさを引きずりながら、何十時間もバスに揺られながら乾いた土地を旅していると、感覚がどんどん研ぎ澄まされてくる。まるで自分も四旬節に入って、巡礼するような、心が洗われるような心持ちになった。ブラジルなるものの深淵に触れるってこういう感覚なのかとぼんやり考えた。

サウダージに誘われるように、荒涼としたセルタンに広がるカアチンガ(先住民の言葉で「白い森」を意味する)の、奥へ奥へと入っていく。こんな遠くまで来て、これから自分はどこへ向かっていくというのだろう。行き先は自分でもわからない。けれど確かなことは、ブラジルに行かなければ、アフリカに行くことはなかっただろうし、アフリカに行かなければ、こうしてブラジルに帰ってくることもなかったということだ。

そう考えると、遠く離れた世界を行ったり来たりして、ようやくたどり着いた場所が「いま、ここ」ならば、そこをある種の到達地として受け入れてもいいじゃないか、ブラジルという大地から広がっていったささやかな人生に「サラバ(祝福あれ)」と言葉ひとつ、たむけたっていいじゃないか、そんな気持ちになってくるのだった。そんなことを納得するために、人はセルタンまで来ないと思うが、少なくともぼくには必要な旅だったのだ。

・個人サイト http://www.shibuyaatsushi.com/

・ネット書店 https://shibuyaatsushi.stores.jp

ワークスタイルや暮らし・家計管理に役立つノウハウなどをまとめています。

※ NIKKEI STYLE は2023年にリニューアルしました。これまでに公開したコンテンツのほとんどは日経電子版などで引き続きご覧いただけます。