スマホ老眼は「近くが見える老眼」だった

スマホ老眼の正体と対策(1)

38歳の男性Aさんは、営業職で取引先を回って歩くことが多い。部署との連絡はメールがほとんどで、訪問先への行き方を調べたり、ちょっとした時間にニュースのチェックをしたり、スマホが手放せない。ある日、駅のホームで次の取引先までの経路をスマホで調べ、頭上に掲げてある路線図を確認しようと、ふと視線をずらすと、駅名がぼんやりとして見えない。「疲れてるのかな…」と何度か瞬きをしているうちに、だんだんと駅名がハッキリと見えるようになった。

しばしば感じるこの"見えにくさ"だったが、Aさんは「近くは問題なく見えるし、気のせい」と気にも留めていなかった。ところが最近、「スマホ老眼」という言葉をよく耳にするようになった。まだ老眼には早い気がするが、もしかして自分も…? と少し心配だ。

なぜスマホが目の不調を引き起こす?

パソコンなどのディスプレーを見続けることで起こる、健康上のトラブルは「VDT(Visual Display Terminal)症候群」と呼ばれ、新たな現代病として注目を集めている。Aさんが経験した「遠くのものにピントが合いにくい」という症状も、VDT症候群の一つ。それがスマホ老眼と呼ばれるようになった背景には、近年のスマホやタブレット端末の普及に加え、「スマホが持つ4つの特性も拍車をかけている」とパソコン・スマホ時代のアイケアに詳しいあまきクリニック院長、味木幸医師は言う。

【スマホが目の負担になる4つの特性】

もともと持っている調節力の50%以内の力で見られる距離が、「目の疲れない理想的な距離」といわれている。距離の目安は、20代で28cm、30代で40cm、40代で66cm、さらに50代になると117cmとなる。目からスマホの画面までの距離は15~30cm。

2.画面や文字が小さい

5インチ程度の小さい画面の中に細かな文字が並ぶ。

3.目に入ってくる情報量が多い

画面をスクロールしていくと、細かな文字や画像など、情報が次々と目に飛び込んでくる。

4.ブルーライトが光の調節機能を低下させる

スマホのディスプレイからは、ブルーライトが多く放射されている。至近距離で見続けると、ブルーライトは拡散せず、強いまま目に当てることに。

さらに、仕事だけでなく日常生活でもスマホを使う機会は増えている。1日を通してスマホを見る時間が増えた結果、目の調節機能の不全、すなわちスマホ老眼つながっているのだ。

スマホを長時間使い続けると、ピント調節力が低下する

ところで、Aさんが感じた目の不調には「遠くのものが見えにくい」というもの。手元の文字など、近くのものが見えにくくなる老眼とは真逆の症状に思える。それがなぜ「スマホ老眼」と呼ばれるのだろうか。

実は、老眼とは、「目のピント調節機能の異常」によって起こる症状だ。ピントが遠くに合ったままになると手元がぼやけ、近くに合ったままになると遠くがぼやける。つまり、老眼とスマホ老眼はどちらもピント調節機能不全という点では同じなのだ。

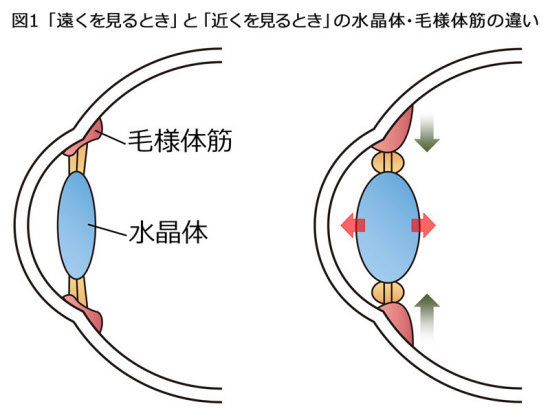

ピント調節には、レンズの役割を果たす水晶体と、レンズの厚みを変える毛様体筋(もうようたいきん)という筋肉が関係している。景色など「遠くを見るとき」は毛様体筋がゆるみ、水晶体は薄くなる。一方、スマホなど「近くを見るとき」は、水晶体を厚くさせるため毛様体筋は縮む(図1)。このように、カメラレンズのオートフォーカスのように、水晶体の厚みをスムーズに変えることで、目はピントを合わせている。

ところが、スマホを長時間使用し続けると、毛様体筋は縮みっぱなし(緊張状態)になり、すぐに緩まなくなってしまう。水晶体が厚いまま(近くを見る時の状態のまま)遠くを見るため、ピントが合わず、ぼんやりとなるのだ。

このピント調節機能の不全が、今、ちまたでいわれている「スマホ老眼」の正体。「スマホ老眼は、医学用語では『仮性近視』のこと。スマホの長時間使用で起こる仮性近視を私は"仮性老眼"と呼んでいます」と味木医師は話す。

味木医師によると、40~50代では、老眼が顕著になりピント調節機能はだいぶ衰えるが、まだ余力もわずかに残っている。そんな人たちがスマホの使いすぎで、スマホ老眼の症状が現れることも珍しくないのだという。

目のかすみ、ぼやけて見える、肩こりや頭痛も

味木医師のもとには、スマホ老眼の症状を訴える患者が多く訪れるという。では、スマホ老眼の症状はどのようなものがあるだろうか。味木医師に挙げてもらった。

・目の焦点が合いづらい

・目が疲れやすい

・目がかすむ

・夕方になると上記の症状がひどくなる

これらの症状は、目を酷使した後、すなわち夕方以降に出やすい。ただ、一時的なものなので、目を休めると自然に改善する。ひと晩寝たら翌日には元の見え方に戻っているのが通常だ。

だが、長く続く毛様体筋の緊張状態は、肩や首、頭部の筋肉のこりへと連鎖していく。

スマホ老眼の行く末は「近視の悪化」

さらに、ピント調節機能の不全、すなわち"仮性老眼"が長く続くと、老眼ではなく、近視化する傾向にあるという。「人の体は、与えられた環境に順応するようにできています。近くに焦点が合いやすいように、眼球を変化させて対応しようとするのです」(味木医師)

スマホ老眼は、放置したら老眼になるのかと思いきや、近視化するとは驚きだ。目が悪くなるのは、成長期の子どもだけではない。では、老眼との違いは何だろうか。

スマホ老眼と老眼の違いとは回復するか否か

「老眼におけるピント調節異常は、毛様体筋そのものが老化して、伸び縮みしにくくなることで起こり、改善することはありません。一方、スマホ老眼は、目の調節力の機能不全によるものなので、目を休ませると改善します。そこが大きな違いです」(味木医師)

「スマホが手放せない」と自覚がある人は、スマホ老眼のリスクを忘れないでおきたい。味木医師によると、スマホ老眼による肩こりや近視の進行を緩和するには、目を甘やかすことが大切だという。そのためには、老眼鏡が一つのツールになる。スマホ老眼は真の老眼ではないのに、老眼鏡が役立つのは一体なぜ…? 次回の記事をお楽しみに。

(ライター 内藤綾子)

この人に聞きました

あまきクリニック院長。慶應義塾大学医学部卒業後、同大学眼科教室医局入局。国家公務員共済組合連合会立川病院(東京都立川市)眼科、亀田総合病院(千葉県鴨川市)眼科、川崎市立川崎病院眼科・副医長を経て、2003年にあまきクリニック(眼科・形成外科・皮膚科)を開院。近書に『近視・老眼を放っておくと脳がバカになる』(青萠堂)がある。

[日経Gooday 2016年8月3日付記事を再構成]

健康や暮らしに役立つノウハウなどをまとめています。

※ NIKKEI STYLE は2023年にリニューアルしました。これまでに公開したコンテンツのほとんどは日経電子版などで引き続きご覧いただけます。