熊本中華に3つの源流

独自進化と本格派 競演

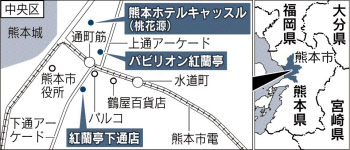

熊本の中華料理は昭和初期から戦後の高度成長期、そして近年にかけて華人や日本人料理家の競演で華咲いた。熊本に移り住んだ中国人が独自に考案した麺類の太平燕(タイピーエン)は特に有名だ。ほかに東京の四川飯店で修業した熊本ホテルキャッスル社長の斉藤隆士さん(73)が中華料理長時代に九州に広めた四川料理も熊本の誇りだ。

熊本の中華料理には3つの源流がある。一つは明治時代から戦前までに九州に移り住んだ台湾や中国本土などの料理人による独自の中華料理。長崎チャンポン、太平燕、皿焼きそばなどの名物料理がこれに当たる。

太平燕で有名な熊本市中央区の紅蘭亭に同グループ専務の葉山耕司さん(54)を訪ねた。「太平燕を作った九州の華人は福建省出身で、僕らにとっても共通の祖先といえるかもしれません」と葉山さん。紅蘭亭は祖父で在日中国人2世だった葉菊華氏が1934年(昭和9年)に開業したという。

◇ ◇

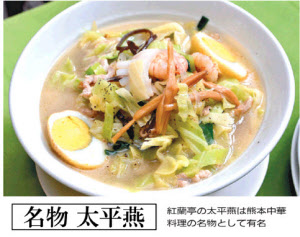

太平燕は緑豆でんぷんを使った粉糸(フェンスー)という麺に鶏ガラと豚骨のスープを流し込んだ「あっさりしたカロリー控えめの料理」(葉山専務)だ。アクセントの半切りタマゴも麺に合う。紅蘭亭の特製酢豚の「スーパイコ」と太平燕、白ごはんを添えた中華定食は店のロングセラー。昼食時には行列が絶えない。

第2の源流が戦後の高度成長期に、九州で熊本が拠点になった四川料理だ。この立役者が西日本の中華料理人として初めて「現代の名工」に選ばれた熊本ホテルキャッスル社長でホテル内の四川料理店「桃花源」初代料理長の斉藤さんだ。

斉藤さんはテレビ番組「料理の鉄人」で有名な陳建一さんの父で四川飯店初代料理長の陳建民さんに師事。ここで四川料理の秘伝「樟茶鴨子(ザンツァーイヤーズ)」を学ぶ。この料理は鴨を使う北京ダックに似ているが製法が違う。中国に今も現存し、建民さんが日本の自宅で仕込み、四川飯店での販売にこぎ着けたという。中国の指導者だった鄧小平氏も大好物だったといい、樟茶鴨子を食べるため北京に四川料理店を開業したという逸話もある。

桃花源の樟茶鴨子には調理法のこだわりがある。まず(1)鴨肉を一晩中、たれに漬ける(2)ヒノキの葉やコメ、中国茶を混ぜていぶす(薫製にする)(3)その後、蒸して冷蔵庫に保存する(4)食べる寸前に中華鍋で揚げるのがコツだ。真っ黒になった鴨の皮は香ばしく、肉も固めで甘だれにぴったり。

◇ ◇

「師匠である陳建民さんが日本に伝えた四川料理を九州だけでなく全国に広めるのが私の役目だ。桃花源は九州四川料理の学校です」と斉藤さんは話す。桃花源の麻婆豆腐、エビのチリソース煮も有名だ。

第3の源流が1990年代以降に中国や台湾から来た華人が店を構えた中華料理店だ。中国大連から11年前に来日し、熊本で「鑫龍美食近見店」を開業する裴建麗(ペケンリ)店長を訪ねた。

日本人向けの大衆中華料理店を目指しているだけあって一品料理の価格は安い。店長のお薦めは石窯麻婆豆腐と叉焼(チャーシュー)サラダ。叉焼サラダはキャベツの千切りと特製ドレッシングの上に厚切りの叉焼がぜいたくに載る。その上にかかる香ばしいカシューナッツが中華ならではの味を引き立てる。

他に豚肉甘味噌巻きも人気メニューだ。小麦粉の皮に甘味噌でいためた豚肉とネギとキュウリを巻いて食べる味は中国酒やビールに合う。家族3人と日本人スタッフ1人の4人で店を経営しているが、熊本には伝統的に台湾出身の人も多いため、台湾ラーメンも売れ筋だ。あっさりとした鶏ガラスープに麺とホウレンソウが入ったラーメン。九州の豚骨ラーメンを食べ過ぎてこってり系に飽きた向きにはあっさり系のお薦めのヘルシー麺だ。

この呼び名はあまり定着しなかったが、長崎チャンポンや太平燕、皿うどんといった中華料理は中国から九州に渡った華僑(華人)が独自に考案した料理で「華僑菜(かきょうさい)」と呼ばれた。日本料理を海外で独自に考案した例も多く、たとえばすしでアボカドを使った太巻きの「カリフォルニアロール」は米国西海岸育ちの「日系人菜」だ。「初めて他国に渡った外国人が商売で料理を作るにはその国の人々の味覚や志向に合った味付けや工夫は欠かせない」(紅蘭亭グループの葉山専務)という。

(熊本支局長 松沢巌)

[日本経済新聞夕刊2016年4月5日付]

ワークスタイルや暮らし・家計管理に役立つノウハウなどをまとめています。

※ NIKKEI STYLE は2023年にリニューアルしました。これまでに公開したコンテンツのほとんどは日経電子版などで引き続きご覧いただけます。