欧米の古道具を品定め 「のみの市」を楽しむ方法

古き良き物と一期一会

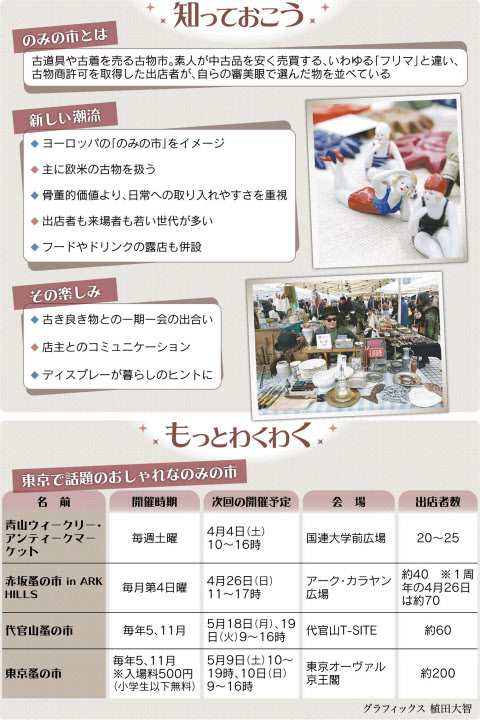

ある土曜日。青山通りに面した国連大学前広場(東京都渋谷区)は多くの人出でにぎわっていた。ここで「青山ファーマーズマーケット」とともに毎週土曜日に開かれているのが、主に欧米の古道具や古着が並ぶ「青山ウィークリー・アンティークマーケット」だ。

「ヨーロッパ各地には、生活に根差した古い物を売るのみの市がたくさんある。量産品とは違う物を部屋に飾りたい、身に付けたいという人たちが気軽に探しに来ている」。そんなヨーロッパスタイルのマーケットを目指して始めたと話すのは、主催者の塩見和彦さんだ。「だから骨董的価値よりも、暮らしへの取り入れやすさを重視した品揃えになっている」

例えば、同マーケットに月1~2回出店している「スーヴニール・ド・パリ」の山端朱美さんは、フランスとベルギーののみの市で仕入れたセンスのいいフォークやナイフ、皿、グラスなどを売る。山端さんのセレクトにひかれて立ち寄った石原麻衣子さん(31)は、20世紀初頭の銀のフォークを3本1500円で購入した。「ほかで買うより安いし、山端さんと趣味が合い、話が盛り上がったから」と石原さん。

「若い人に古い物の良さを伝えるのが楽しい。また来てもらいたいから、値段設定をできるだけリーズナブルにしている」と山端さんも話す。物を介して、店主と客が気軽にコミュニケーションできるのは、のみの市の醍醐味だ。直接やりとりするからこそ、長い歳月を経た物が秘めるストーリーも伝わりやすい。

オランダの酒瓶とフランスのバレリーナ人形を組み合わせたオルゴールやアルゼンチンのタクシーメーターなどが並ぶのは「中村商店」のブース。店主の中村文昭さんが世界中を旅して、自分が面白いと思った物を買い付けてくる。

物色していた常連の風間由里さん(36)は「古い物の魅力は、ほかにない一点ものであること」と言う。のみの市は、そうした古い物が一堂に集まっていて、一期一会の出合いを楽しめる場所だ。「出店者の審美眼や価値観で選んだ物が売られているのもポイント。素人が中古品や不用品を安く売買する、いわゆる"フリマ"との違いはそこにある」と塩見さんは話す。

30代中心に人気呼ぶ

東京オーヴァル京王閣(東京都調布市)で年に2回開催される「東京蚤の市」も、ヨーロッパのマーケットを手本に、暮らし周りの古い物を集めた大規模な青空市だ。約200を数える出店者は、すべて主催の手紙社が探して招いた、確かなセンスの持ち主ばかり。

同社の加藤周一さんいわく「個性ある出店者たちの品揃えと工夫を凝らしたディスプレーは、見て回るだけで楽しい。きっとインテリアやファッションの参考になるはず」。ポストカードや薬瓶といった小さな物から大きな家具まで、1日中いても見尽くせないほどのボリュームだ。「このマーケットで部屋のインテリアすべてを揃えようという若い人もいる」

出店者も来場者も30代前後の世代が多い。寺や神社で開催される従来の骨董市に、年配の骨董コレクターが集まるのとは対照的だ。

「東京蚤の市」が、来場者数約2万人と人気を呼んでいるのは、そのエンターテインメント性にもよるだろう。昔懐かしいジャズの生演奏やパントマイムの大道芸、工作ワークショップなど、多彩なイベントが会場内で繰り広げられる。選び抜かれたフードやドリンクの露店も出て、食の楽しみにも事欠かない。「どこを歩いても何かしらの発見がある」(加藤さん)

陽気がよくなるこれからの季節、古き良き物を探しに、そんなのみの市に出かけてはいかがだろうか。

(ライター 松田 亜希子)

[日経プラスワン2015年4月4日付]

ワークスタイルや暮らし・家計管理に役立つノウハウなどをまとめています。

※ NIKKEI STYLE は2023年にリニューアルしました。これまでに公開したコンテンツのほとんどは日経電子版などで引き続きご覧いただけます。