インターン、大学1年からも 進路を考える気づきに

各大学で1~2年生を対象としたインターンシップ(就業体験)の取り組みが広がっている。1~2年生の参加は学生の就職活動の早期化につながり、学業に悪影響を及ぼすとの見方もある。ただ制度の設計次第では、学業にプラスの効果も期待できる。

「インターンにより企業の現場を知ることで、進路を考える気づきを得ることができる。その経験は早いうちのほうがいい」。北海道大学高等教育推進機構の亀野淳教授(キャリア教育)はこう話す。

北大では従来のインターンに加え、2016年度から1~2年生対象のプログラムを導入した。選択科目として単位制の講義とし、学生は訪問企業について事前に仮説をたて4週間のインターンにのぞむ。終了後に検証しリポートを発表する。

「学生は大変な労力を要する」(亀野教授)が、受け入れ枠の4~5倍の学生が希望するほどの人気だ。参加者からは「何を勉強すべきか明確になった」などの報告が寄せられ、教育効果が出ているとみる。

工学部4年の小林華さんは大学院に進むか、就職するかで迷っていた。19年夏の2年次にJR東日本の新幹線の設備や実験施設などで研修。「大学院でより多くの知識を習得しないと太刀打ちできない」と痛感し進学を決めた。

北大は低学年向けのインターンの実施にあたり、経済同友会インターンシップ推進協会(横尾敬介代表理事)が進める企業と大学とをマッチングさせる仕組みを活用している。

同友会は15年に「就職に直結するのではなく、社会を知るためのインターンシップ」を提唱。16年度から大学1~2年生を対象に授業として単位を認定する原則4週間の長期のインターンを始め、推進協会が普及に取り組んでいる。

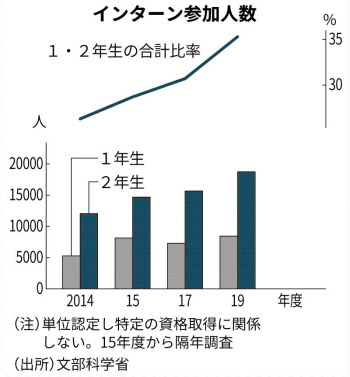

文部科学省によると、同友会が提案した前年の14年度は、単位を認定する学部生対象のインターンに占める1~2年生の割合は26.2%だったのに対し、19年度は35.1%に上昇した。

上智大学も推進協会と連携し、事前講義やインターン参加後の発表などをするが、対象は「まずは大学生活や授業に慣れてから」(グローバル教育センター)として、2年生に限定する。

19年の夏休みに三井不動産のインターンに参加した総合人間科学部4年生の神谷紗耶加さんは、故郷の秋田で就活中だ。

他大学の学生と街の活性化策を考えるなどしたところ、「参加前は東京で働きたいと漠然と思っていたが、地元に目を向けるきっかけになった」と振り返る。

上智大グローバル教育センターの高木航平さんは「2年生の段階で学問と社会とのつながりを考えることは、キャリアの検討だけでなく、専門分野の学びにも生きる」と、早期でのインターンの効用を語る。

新潟大学は創生学部の1年次の必修科目に「フィールドスタディーズ」を設けている。

学生が地元企業や自治体などで4週間研修するが、他のインターンには就業体験の機会がないなど、インターンの仕方はまちまちだ。そこで「あえてインターンという名称を使わなかった」と、担当の沢辺潤准教授(教育工学)は説明する。

フィールドスタディーズの狙いは、2年次以降に専門性を身につけるために、まずは学外での経験を通じ、産業や地域を理解することで社会課題を見つけ出せるようにすることだ。19年度には文科相が他大学のモデルとなる大学を表彰する「最優秀賞」に選ばれた。

今後は「受け入れ先を東京などの県外に広げるほか、業種も増やしていきたい」(沢辺准教授)という。

実務で学び試す、受け皿づくりを ESG投資の視点で

欧米でのインターンシップは、企業が優秀な学生を確保しようと長期でのプログラムを組むケースが多い。日本では文部科学、厚生労働、経済産業の3省が、インターンシップを「企業などの場における学生に対する教育活動」と位置づけ、採用活動に結びつけないよう求めてきた。

企業サイドには採用に結びつかないインターンは労が多く、利点が少ないとの声もある。一方で新型コロナウイルスの感染拡大で採用環境が大きく変化。経団連が中心となり、インターンからの直接採用を解禁する流れもできつつある。

教育ジャーナリストの後藤健夫さんは「大学で学んでいることが実務でどのように生きるかがわかる効果などを、大学生にもたらすことは将来の社会全体へのメリットにもなる」と語る。

就業体験の提供自体がまさにESG(環境・社会・企業統治)投資の一つになると捉え直してみてはどうだろうか。

(編集委員 木村恭子)

[日本経済新聞朝刊2021年5月12日付]

ワークスタイルや暮らし・家計管理に役立つノウハウなどをまとめています。

※ NIKKEI STYLE は2023年にリニューアルしました。これまでに公開したコンテンツのほとんどは日経電子版などで引き続きご覧いただけます。