冬の災害、テント避難を体験 底冷え対策に大切な熱源

東日本大震災も阪神大震災も寒い時期に発生した。プライバシー確保と避難をどう両立するか。家のキャンプ用品で寒さに耐えられるか、感染対策にも注意しながら試した。

テント避難の実験を考えたのは、2016年の熊本地震発生時に、アウトドア用品メーカーが被災地に提供したテントが避難所の庭などに並んだ様子を目にしたことが大きい。新型コロナウイルス感染症に対応し、避難所に集まる大勢の人と社会的距離を保てるかもしれないと考えた。

アウトドアグッズを扱うコールマンジャパン・マーケティング本部の渡辺孝宜さん(26)は、11年に発生した東日本大震災と原子力発電所事故から逃れるため福島県内で避難所生活を体験した。

「放射性物質を避けようと、母と高校生の妹と一緒に避難所から外に出ない生活を送ったが、プライベートスペースがないことが何より苦痛だった」と振り返る。周囲から家族を守る仕切りが欲しかったという。ナイロンのテントは薄いものの、十分に人目を避ける盾にはなりそうだ。

今回の避難テストの想定は救援が来るまでの、災害発生直後数日間のサバイバル。新しい道具や食品を買わなかった。災害後に新品のテントを買う余裕はないからだ。

使ったテントは約20年前の松江支局勤務時代、最安値につられスポーツ用品専門店のアルペンで買った「キャンプマン」のドーム型だ。これまで5、6回しか使っていない。

寒さとの勝負になることは明白だったので、4度まで使用可能な手持ちの秋~冬用の封筒型寝袋のほか、自宅で普段使っている分厚い緑色の羽毛布団をテントに運び込んだ。寝袋はジッパーを開いて布団のように掛けて使った。いざ避難になれば、使えるものをすべて使うはずだ。

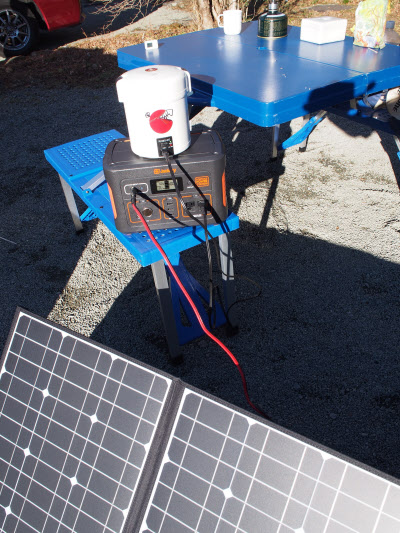

もう一つ活用したものがある。最近、災害用に注目を集めているポータブル電源だ。700ワット時の容量があり、今回は消費電力70ワット弱の電気毛布の電源に使った。

実験場所に選んだのは都心から1時間強で行ける神奈川県内のキャンプ場。密を避けられるとはいえ、コロナ感染者の増加が続いていたので体調を崩さぬよう細心の注意を払った。

だが、寒かった。午後7時ごろから気温は氷点下に。電気毛布と寝袋、羽毛布団の3層構造で防寒対策はしっかりしたつもりが、布団に覆われていない首筋と頭が冷える。ロシア人が帽子をかぶる理由がわかった。

明け方の午前5時すぎ、枕元の温度計はテント内がマイナス2.5度、外はマイナス6.5度だった。真冬のキャンプ場の寒さは格別。頭まで覆うマミー型の寝袋の方がよいと思った。

一度目を覚ますとなかなか寝付けなかった。テント内に敷いた薄いクッションから背中に冷たさがしみる。

コールマンの渡辺さんからは「テント泊では地面からの底冷えが一番つらい。組み立て式の簡易ベッドや厚いマットで断熱するのがよい」とアドバイスされていた。

記者は日ごろ車中泊をかなりしているので専用マットを持っている。クッション上に二重に敷いて寝たが、真冬の地面の冷たさを防ぐには足りなかった。

朝を迎えた。テントの表地や、外に置いたままの青い折り畳みテーブル表面は霜で真っ白。テーブルに家庭用カセットガスコンロを置いて湯を沸かそうとしたが、なかなか着火しなかった。点火しても炎が細く、寒風にあおられてすぐに消えてしまう。

キャンプ用ガスストーブを取り出し、いつ使い残したのか記憶がない冬用ガス缶で沸かしたが、途中でガスが切れてしまった。冬の避難には想定外が次々に起きる。

昼すぎ、被災翌日の昼食を想定し、小型炊飯器で無洗米を炊いた。6割弱残っていたポータブル電源から炊飯に250ワット使う一方、ソーラーパネルによる太陽光発電で58ワット充電するパススルーを試みた。その後も充電を続けると、5時間強で100%充電に回復。これなら2晩目の寒さもしのげるだろう。

冬の自主避難には、いかなるものであれ熱源の確保が重要だと思い知らされた。

◇ ◇ ◇

ガスや炭火、使用に注意

キャンプ用品は災害現場で広く使われている。コールマンなど用品各社は被災地やボランティア団体に物資を提供してきた。同社は東日本大震災時に寝袋7232個、テントやタープ120張り、熊本地震では寝袋726個、テント266張りを無償提供した。

PRマネージャーの梅園あいさんは、冬のテント内でのガスや炭火使用による一酸化炭素中毒などを心配する。「内部はもちろん、テント前の火気も危険。日ごろからテント泊の常識を学べるよう、グッドキャンパーの心得をバンダナやチラシにして啓発している」と話す。急場対応のためには用品に慣れておくのも大切だ。

(礒哲司)

[NIKKEIプラス1 2021年2月6日付]

ワークスタイルや暮らし・家計管理に役立つノウハウなどをまとめています。

※ NIKKEI STYLE は2023年にリニューアルしました。これまでに公開したコンテンツのほとんどは日経電子版などで引き続きご覧いただけます。

関連企業・業界