キャンプと防災に活躍 防水ポータブル電源「ラチタ」

「令和時代のキャンプに必携のギア」として、2019年から急激に盛り上がりを見せているポータブル電源。その名の通り持ち運びできる大型バッテリーのことで、屋外でも家電製品の充電や使用ができると人気だ。中でも異彩を放っているのが、日本発のブランド「ラチタ」。その真価をひもといていこう。

防災とアウトドアで盛り上がるポータブル電源市場

コロナ禍でも人気のキャンプだが、昨今は電源がないと不便に感じることも多くなってきた。スマホやタブレットは充電しないと2日目の朝にはバッテリー切れになってしまうし、暗闇を照らす明かりも充電が必要なLEDランタンが主流だ。1泊のキャンプであればしのげるかもしれないが、2泊以上なら電源は不可欠な時代になってきた。

最近ではAC電源付きの高規格キャンプ場も増えているが、まだ数は少ない。また、ファミリー層やエントリー層から人気が高いため、すぐ予約でいっぱいになってしまうという難点もある。

ポータブル電源の価格は容量にもよるが、3万~16万円と決して安くはない。しかし、1台あればキャンプ場の設備に左右されず、充電や給電が好きなときにできるわけだから、キャンパーの間で人気が高まっているのもうなずける。

「ポータブル電源がキャンプ用途で盛り上がり始めたのは2018年末あたり。それまでは、DIYユーザーがメインで、あとは車中泊ユーザーだった。当社の製品も、まずはキャンプシーンをリードする方々が使い始めて、その様子をSNSでアップしたところ多くのキャンパーに広がっていったようだ」

こう語るのは、ポータブル電源のブランド「LACITA(ラチタ)」を手掛けるポスタリテイト(大阪市)社長の加藤真平氏。同社は15年2月に創業し、当初はモバイルバッテリーを扱っていたが、17年にポータブル電源に参入。18年6月末から販売を開始し、20年7月末までに約1万9000台を販売してきた。

「『ポータブル電源』という言葉自体、ここ2年ほどで誕生したまだ新しいジャンル。中国資本のメーカーが多い中で、最近では我々のように日本の企業も参入してきた。当社の予測では20年度のネットでの流通総額は約100億円。ラチタはシェア15%を目指して新商品の開発にも力を入れている」(加藤氏)

実際、筆者の周りでも「ポータブル電源が欲しい」といった声をよく聞くようになった。キャンプでの使用をメインというより、「キャンプでも使いたいけど、停電になったときのために用意しておきたい」といった、防災意識の高まりから購入を検討する人が増えてきているのだ。

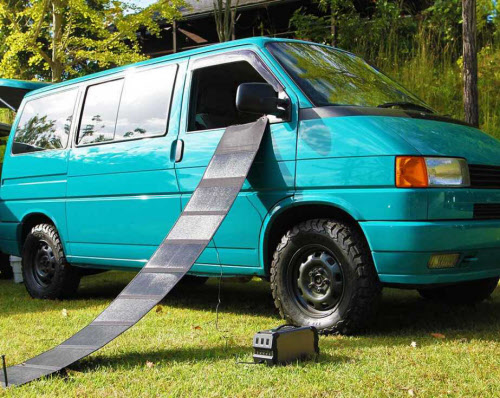

とはいえ、他の家電製品と比べるとマイナーなメーカーが多く、何を基準に選べばよいか分からない人が多いのも事実。スペックを比較しようにも、あまり見慣れない単位が並んでいる。そこで今回は実際にキャンプ場で「ラチタ」を試しながら、その使い勝手や選択のポイントを解説していこう。

小さくて軽くて水にも強い「エナーボックスSP」

数あるポータブル電源の中でも、キャンプシーンをリードする人たちから支持を集めているラチタ。「シエルブルー(CielBleu.)」や「ネルデザインワークス(Neru Design Works)」といった、キャンプ愛好家であればおなじみのブランドオーナーたちの中にも愛用者が多い。

ラインアップは通常モデルの「エナーボックス(5万9800円・税込み、以下同)」と防沫モデルの「エナーボックスSP(7万2800円)」の2種類。今回はアウトドアとの相性も抜群の「エナーボックスSP」を持って、2泊3日のキャンプで使ってみた。

人気の理由はいくつもあるが、まず伝えたいのが圧倒的な小ささ。ポータブル電源といえば10キログラム前後の重量で、持ち運ぶにはやや大きすぎるモデルが多い。しかしラチタは重量5キログラムで、本体サイズも幅30.3×奥行き13.4×高さ18.4センチメートルとコンパクト。女性でも片手で持ち運べ、収納ボックスにも収まるサイズのため、アウトドアの利用には最適なサイズ感といえる。

家電らしくないシンプルなデザインもポイントだ。ブラック1色のボディーなので、ステルス性が高く、お気に入りのギアと並べても違和感なくレイアウトできる。デジタル表示や過度な光の装飾もなく、夜のたき火を邪魔しないので、キャンプの雰囲気を保ってくれるのもうれしい。さらにネルデザインワークス(東京・世田谷)が製作した専用カバーをかぶせれば、見た目も使いやすさもアップ。この専用カバー欲しさにラチタを選ぶという人も増えているそうだ。

エナーボックスSPの最大の特徴といえるのが、防水規格IP44に対応している点だ。これは他のポータブル電源に先駆けた機能で、世界初となる。突然の雨でも気にならないし、湿度が高くなりがちなテント内で使ってもバッテリーが壊れる心配はない。

「高価な商品なので、湿気や雨が原因で壊れてしまっては残念。そこで考えたのが、水が浸入しても、内部の電気系統全般に影響を与えない構造。従来の家電製品の防水規格は水が入らないように考えるが、エナーボックスSPは発想が逆。内部の電気系統すべてに特殊なコーティングを施すことで、水と絶縁状態をつくった。だからぬれても壊れない」(加藤氏)

この機能のおかげで水辺でもちゅうちょなく使うことができる。インフレータブル(空気注入式)のカヤックやSUP(スタンドアップパドルボード)などを膨らませるために、電動の空気入れを使う人は多い。ぬれても大丈夫という安心感は、そんなアウトドアマンたちにとっては待望の機能なのだ。ただし、塩水には対応していないので、海辺での使用は控えたほうが無難だ。

使う家電を掘り下げれば、必要なスペックが分かる

今回のキャンプでエナーボックスSPにつないだ家電製品は次の通り。

・タブレット=1台

・携帯ゲーム機=2台

・電子タバコ=1台

・LEDランタン=3台

・ノートパソコン=1台

・電動空気入れ=1台

・ポータブル扇風機=2台

いずれも充電が切れそうになったら満タンになるまでつないでいたが、それでも3日目の正午時点で容量5分の2が残った。2泊のキャンプであれば、必要十分な容量といえる。

「ポータブル電源は電気をためて、ためた電気を使うというシンプルなもの。だからこそ、充電と給電の転換効率が一番大切。ためた電気をきちんと使えないと意味がない。そもそも100%充電しても、100%使い切ることができる製品はない。一般的なポータブル電源は実質70~80%しか使えないものが多いが、エナーボックスは95%以上のパフォーマンスを発揮する」(加藤氏)

つまり表記容量500ワットアワー(wh)というポータブル電源の転換効率が75%の場合、実際に使える電気は375whしかないということ。エナーボックスシリーズは表記容量444whで95%の転換効率なので421wh取り出せる。表記容量のスペックを見比べただけでは真の実力が分からないので注意が必要だ。

もちろん、使う家電によって選ぶべきモデルは変わってくる。筆者のようにスマホやゲーム機、LEDランタンなどの充電がメインであれば、容量は400whあれば十分だ。

「家電ごとに消費電力は決まっていて、例えば20ワットの製品を10時間使い続ける場合は200whが必要になる。自分が使う家電のスペックを掘り下げていけば、ベストなポータブル電源が見つかるはずだ」と加藤氏。

これから寒い季節になると、電気毛布などをキャンプで使いたいというニーズもあるだろう。その場合、上記のような計算をしっかりしておくことが大事。特に熱を発生させる電化製品は消費電力が高いので、そうした用途の場合は1300wh前後の大容量モデルが必要となる。ただし、値段も10万円を楽に超えてくる。

「今後、ポータブル電源の需要が高まることを考えると、人によって使いたい家電の種類は変わってくる。21年の春から夏には容量や出力が異なる2モデルを投入する予定だ。ユーザーの用途に合わせて選べるようにしたい」(加藤氏)

アウトドアや防災でのニーズはもちろん、コロナ禍においてはテレワークなど家庭でも活用している人が増えている。リビングで仕事をするとき、延長ケーブルだとコードが引っかかる恐れがあるが、ポータブル電源を手元に置いておけばその心配もなくなるというわけだ。ニューノーマルな生活にも役立つポータブル電源。値の張る製品だけに、事前のリサーチと、用途に合ったモデルの見極めが重要だ。

(文・写真 松井直之)

[日経クロストレンド 2020年10月23日の記事を再構成]

ワークスタイルや暮らし・家計管理に役立つノウハウなどをまとめています。

※ NIKKEI STYLE は2023年にリニューアルしました。これまでに公開したコンテンツのほとんどは日経電子版などで引き続きご覧いただけます。