ルパン三世×ジャズの魅力 ハードボイルドな世界構築

人気アニメ「ルパン三世」が始まって48年たつ。原作者モンキー・パンチさんが4月に亡くなったが、劇場版新作が5月末に封切られるなど人気は衰えず。長寿の背景を劇中音楽から探る。

漫画「ルパン三世」の作者であるモンキー・パンチさんが4月11日に亡くなった。

青年漫画誌で、連載が始まったのが1967年。そして、71年にテレビ放送が始まって以降、時代とともにストーリー展開がアップデートされ、幾つものテレビシリーズや映画が製作されている。まさにルパンはエバーグリーンな人気を誇る、国民的アニメであると言えるだろう。

映像版の好評に寄与してきたのが、そこに付けられた音楽である。ルパン三世というとハードボイルドでいながら洒脱(しゃだつ)というイメージがあるが、それはジャズの素養を持つ敏腕クリエイターたちによる音楽が導いた部分が少なくない。

都会的な楽曲群

テレビ第1シリーズの音楽を担当したのが、ジャズ経由で映像音楽作りの世界に入った山下毅雄。「クイズタイムショック」ほか膨大な楽曲を作ったことで知られる山下は、同時代の洋楽と横並びの斬新なコード(和音)進行や電気ピアノをはじめとする楽器ソロ、サンバのリズムまでも用い、都会的で活発なイメージ創出に貢献した。

そんな音楽手法に心酔した最たる一人が、世界的な即興音楽家・ギタリストの大友良英。NHKの連続テレビ小説「あまちゃん」や大河ドラマ「いだてん~東京オリムピック噺(ばなし)~」の音楽担当者でもある彼は、山下へのトリビュート作を99年に発表している。

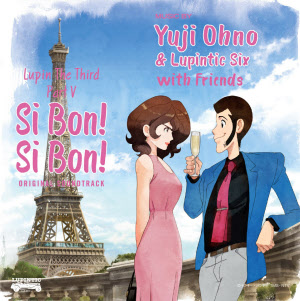

ハイカラな山下の音楽を引き継ぐように、77~80年の第2シリーズ以降、多くの作品で劇中音楽(サウンドトラック)を担当しているのが大野雄二である。

70年ごろ、佐藤允彦(まさひこ)らとともに日本ジャズ界の精鋭ピアニストとの評価も得ていた彼は、持ち前の好奇心とともに映像音楽でも力量を発揮。印象的なテーマ曲をはじめ、ソウルからディスコ音楽までもを応用した作風はアニメーションに寄り添い「ルパンの音楽」=大野雄二という定評を獲得した。

和の要素も導入

原作の画風にあったバタ臭さはアメリカンコミックの影響からもたらされたが、海外ファンへの考慮もあり、和の要素も取り入れられた。和服を着た侍、石川五ェ門はその最たる存在であるし、ルパンを追いかける銭形警部のキャラクターも実直で勤勉な日本人像を反映したものだろう。

大野はそうした側面にも対応し、洗練された音楽性の中に日本的な要素もお茶目(ちゃめ)に取り入れた。「ルパン音頭」「銭形マーチ」という三波春夫が歌う曲が第2シリーズでは作られたし、2015~16年の第4シリーズのエンディング曲は石川さゆりが歌った。

12年にはヒロインの峰不二子を主役とする27年ぶりのテレビシリーズが作られ、現代クロスオーヴァー型ジャズの鬼才サックス奏者、菊地成孔(なるよし)が官能的な音楽とともに新生面を加えたことを付記しておきたい。文筆家としても健筆を振るう彼は、かつて大友のクインテットに在籍していた。

原作の連載は高度経済成長期の真っ只中(ただなか)であり、テレビ放送が始まったのは70年の大阪万博開催を経て、大衆の目が広く世界に向くようになった頃である。

ルパン一味のルーツは日本だが、世界を股にかける彼らの舞台は欧米各所に設定された。ジャズの語彙をはじめ洋楽作法を巧みに応用した音楽は、世界に羽ばたく日本人像の具現に寄与したとも指摘したくなる。

日本の経済成長・国際化とシンクロするように、多大な人気を獲得したルパン。そのサウンドトラックは日本人の洋楽享受・応用の好例を創出した才人たちがしっかり担っていた。

(音楽評論家 佐藤 英輔)

[日本経済新聞夕刊2019年5月14日付]

ワークスタイルや暮らし・家計管理に役立つノウハウなどをまとめています。

※ NIKKEI STYLE は2023年にリニューアルしました。これまでに公開したコンテンツのほとんどは日経電子版などで引き続きご覧いただけます。