横山秀夫、6年ぶり新刊 建築士主役に人生の旅情描く

組織を舞台にしたミステリーで知られる作家、横山秀夫が6年ぶりの長編小説「ノースライト」を刊行した。建築士を主人公に、人間にとって「住む」とは何かを問うた意欲作だ。

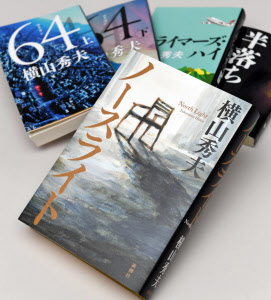

これまで巨大組織と個人の関係を描いてきた。県警本部広報官が主人公の前作「64(ロクヨン)」、日航ジャンボ機墜落事故の報道に揺れる地元新聞社が舞台の「クライマーズ・ハイ」などだ。翻って今作は、小さな設計事務所に勤める建築士を主人公にした。

「組織小説が嫌になったとか、新境地を切り開こうとかそういうわけじゃないんですよ。よく横山さんは本当に組織が嫌いですねと言われるけど……。組織は暴力装置であり舞台装置。人を追い込みもするけど輝かせもする」

主役の葛藤描く

一方、屈折したプライドを持ち、その職にいるゆえの葛藤を抱えた人間を書く点は共通する。「64」で警察の花形である刑事から事務方に配置換えになった人物を主役に据えたように、今作の主人公もステータスのある「建築家」ではなく、バブル崩壊で家庭を損ない仕事を失った「建築士」。「自分を建築家とは呼ぶにはためらいをおぼえる、そういうメンタリティーを持った人物を描きたい」

人間にとって「住む」とはどういうことなのかを問い、探る小説だ。主人公はダム建設現場を転々とする「渡り」の子として少年時代を過ごした。彼に「あなたが住みたい家を建てて下さい」と依頼した施主一家は入居することなく姿を消す。空っぽの家には1930年代に3年ほど日本に滞在したドイツの建築家、ブルーノ・タウト作とおぼしき椅子だけが残される。

「旅情ミステリーのかたちを借りつつ、人生の旅情を書けないかと考えた」という。カネによって崩壊するものがあるという真理を浮き彫りにし、そこからの再生を丹念に追う物語には「多くの善を盛り込んだ」と言い切る。

タイトルの「ノースライト」とは、北側の窓からもたらされる光のことだ。唯一絶対の美、と主人公が言い表す、その光が降り注ぐような最終盤が印象的だ。「善悪を書いたとき、悪のほうがリアリティーを持たせやすい。この作品は、おとぎ話と小説の境界を歩いているともいえる」

困難極めた執筆

書きはじめたのは2004年、新潮社が旅行会社から引き継いだ雑誌「旅」(12年休刊)の連載だった。「デビュー後、高崎のマンションでひたすら書き続けていた時期。仕事を片づけるための『場所』が、いつしか『滞在』になり、そのうち1年のうち350日くらいは『住む』ところになっていた」。そんなとき聞いた「旅」という言葉に「光を浴びたような心地になり、やりますと即答していた」と言う。

だが、執筆は困難を極めた。「警察小説を書いているときは、主人公のすぐ後ろに自分がいた。今回は主人公を客観視し過ぎていた」。完結はしたものの「とても満足できなかった」作品が、平成の終わりを迎える今ようやくかたちになった。

「バブル崩壊後の話だけれど、08年にはリーマン・ショックが起きる。物語が陳腐化していく恐れはもちろん感じた。でもだんだん、そういう焦りがなくなってきたんですよ。バブル、リーマン、これは明らかに『次』も来る、と」

「今」に対する意識も変化した。「主人公のように、カネで夫婦関係が壊れる残酷な状況は、バブルのときもリーマンのときもあり、次のときも起きる。そう考えると、ひとつの時代を『今』ととらえてもいいのではと考えるようになった」

「刊行までに時間がかかった言い訳だ」と笑う。その一方で「たった今起きていることに対して、考えを巡らせる時間もなしに反応し、戦わなくてはいけないという風潮へのアンチテーゼかもしれない」と静かにつぶやいた。

1957年東京生まれ。群馬県の上毛新聞記者を経て作家に。本書のカギの一つ、タウトは高崎に滞在したことがあり、記者時代に知っていた。「小説のキーワードがそろってきたときに、そうだ、タウトだ、と思い出した」

(桂星子)

[日本経済新聞夕刊2019年3月5日付]

ワークスタイルや暮らし・家計管理に役立つノウハウなどをまとめています。

※ NIKKEI STYLE は2023年にリニューアルしました。これまでに公開したコンテンツのほとんどは日経電子版などで引き続きご覧いただけます。