目指せけん玉達人 記者が挑戦、10日間の大特訓

日本伝統の遊び、けん玉。近年はストリートスポーツ「KENDAMA」として世界からも注目されている。記者(50)は幼少期、けん玉をぶんぶん振り回していた記憶がある。今も実力は健在か。40年ぶりに挑戦した。

けん玉なんて簡単だ。自宅にあった息子のけん玉を手に取り大皿に乗せようと……。「あれっ」。ころりと滑り落ちる。何度やっても失敗。悔しい。けん玉の手ほどきを受けようと日本けん玉協会(東京・千代田)に向かった。

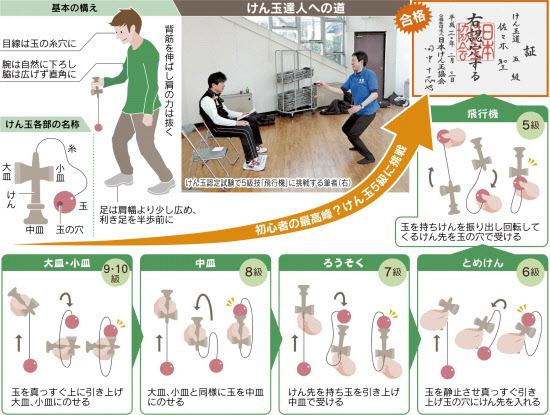

まずは、構え方だ。背筋を伸ばし肩の力は抜く。ヒザをまげ、伸ばしながら玉を引き上げる。大皿に再挑戦。コトンと玉が弾かれる。

「肩の力を抜いて、ヒザの力で浮かせた玉を皿で受け止める感じで」。同協会の松永義希会長からアドバイスを受ける。ふわりと浮きあがった玉が、コトンと皿に納まった。「よしっ」。アドレナリンが体内を駆け回る。

けん玉上達のポイントは、ヒザを使った全身動作とリズム。「自転車と同じで一度覚えたら(乗り方を)忘れないでしょう」と松永会長。毎日、20~30分練習をするだけでもかなり上達するという。

1月22日朝から、30分のけん玉練習を始めた。まずは、大皿、小皿、中皿の基本技からだ。カチャ、カチャ――。基本的には同じ作業の繰り返し。額からこぼれる汗。普段通うスポーツジムよりも疲れるし汗もかいている。恐るべき運動量だ。

練習の成果か、技が決まるようになる。その代償が全身の筋肉痛なのだが。けん先を持ち玉を中皿で受けるろうそくも難なくこなせるようになってきた。練習を始めて13日目。松永会長から「けん玉検定にチャレンジしたらどうですか」と誘いを受けた。

各地にあるけん玉教室では定期的に認定試験を行う。けん玉協会が認定する級・段位は10級から10段。指定技が成功すれば合格だ。今回は初心者の第一関門、級位1級に挑戦すべく、2月3日、松永会長が講師を務めるひの教室(東京・日野市)に出掛けた。

生徒は20人弱。小学2年生から70歳近いおばあさんまで年齢層も幅広い。フリーレッスンでは各自が技を披露しあう。宙を舞う剣と玉、それが回転し玉がけん先に納まる。

2017年の世界大会「ワールドオープンけん玉フェスタ」で優勝した福島優太郎さん(18、5段)も参加していた。福島さんにとってけん玉は体の一部分のよう。幼少期に祖父からもらったけん玉にはまった。「毎日、2、3時間はけん玉をいじっています」。レベルの違いを感じた。

いよいよ検定試験に挑戦する。試験官は田中十志也・4段(東京大学特任教授、けん玉歴4年)。「お願いします」。一礼とあいさつ。実はこの礼儀もポイントとなる。緊張で手のひらはベトベト。けん玉を持つ手も震える。10級の大皿からスタートする。

「では始め!」。記者の薄紅の玉がふわっと浮き、大皿にぴたりと納まった。「大丈夫、できる」と念じ、小皿、中皿、ろうそく、とめけんと呼ばれる技をクリアする。

次は飛行機。玉を持ち、穴でけん先を受け止める技だ。静粛に包まれた道場内。「カチャッ」。記者が振り上げたけん先が玉穴に吸い込まれた。拍手と歓声、喜びと達成感で若返った気分になれた。

4級技のふりけんは飛行機の逆バージョン。健闘むなしく失敗に終わり、結果は5級認定。「けん玉を始めて10日ほどで5級は努力のたまもの。センスもあるね」と松永会長。

まっさらだった記者のけん玉は傷だらけだ。今も毎日、練習を続ける。相変わらす筋肉痛に悩まされてはいるが、集中、リラックスの切り替えができるようになった。技のレパートリーもどんどん増えている。「いつかは宴会芸で披露」とは考えず、段取得を目指そう。

◇ ◇ ◇

脳の血流、部分的に倍に

2018年はけん玉が今の形になり100周年。脳の活性化や健康促進でも話題を集める。国内製造トップ、山形工房では皿が25%大きいシニア向けの製造に乗り出した。

けん玉効果について、認知症などに詳しいお茶の水健康長寿クリニックの白沢卓二院長に聞いた。「けん玉は有酸素運動で手首や指を使う。脳の活性化につながる可能性は高い」。記者はけん玉修業に入る前と1カ月後の脳の状態を調べるテストを受けた。

記憶や運動能力に関係する前頭葉の血流は約2倍、問題への対応能力も2倍に高まっていた。けん玉効果と断定はできないが「けん玉を日常的に使ったことが寄与しているかも」(白沢院長)。よし、続けよう。

(佐々木聖)

[NIKKEIプラス1 2018年2月24日付]

ワークスタイルや暮らし・家計管理に役立つノウハウなどをまとめています。

※ NIKKEI STYLE は2023年にリニューアルしました。これまでに公開したコンテンツのほとんどは日経電子版などで引き続きご覧いただけます。