母子手帳、電子化で進化 スマホに通院履歴

パパ・祖父母向けも

母親と子供の健康をまとめて記録する母子手帳が進化している。スマートフォン(スマホ)などで子供の成長記録や健診記録を管理できるよう電子化を進めたり、虐待予防や低出生体重児に対応したりと様々だ。母子手帳の交付時に、家族の育児参加や正しい知識の習得を促す父子手帳や祖父母手帳を併せて配る動きも出ている。

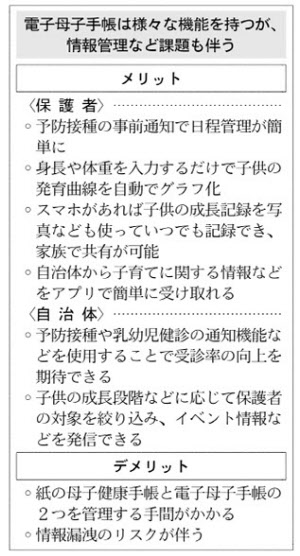

子供の予防接種は種類が多いだけでなく、期間を空けて注射を打つものもあり把握が大変――。こんな悩みの解決に役立つのが、電子母子手帳だ。

自治体が紙の母子手帳と併用する形で住民に提供するものが多く、アプリをダウンロードすればスマホや多機能携帯端末(タブレット)などで利用できる。子供の出生日を登録すると予防接種の日程を表示し、予定日が近づくと通知が来る。身長や体重のグラフを作り、写真を張った日記などを家族で共有もできる。

神奈川県は母子手帳とお薬手帳の情報を一元管理する全国で珍しい取り組みを昨年9月に始めた。

「アレルギーや薬の副作用だけでなく、いつ何のために病院に連れて行ったのかが一目で分かるのが便利」。県の電子母子手帳を利用する横浜市磯子区の伊東礼乃さん(32)は評価する。「副鼻腔炎の疑いで耳鼻科に行ったが違った。熱はなく便はゆるめ」。スマホ画面の伊東さんの専用ページには、2歳の長女の通院時期や処方薬の情報だけでなく、気づいたことを入力したメモが時系列に並ぶ。

「通院の履歴が分かりやすく表示されるので、子供にまた似た症状が出たときに傾向が予測しやすい」と伊東さん。「花粉シーズンに肌が乾燥して皮膚科に行ったなどを後で確認できるため、体調の変化を予想しやすい」とも話す。

神奈川県は母子手帳とお薬手帳を電子化し、健康情報を一括管理するアプリ「マイME-BYO(未病)カルテ」の個人ページに集約する仕組みを採る。電子母子手帳の登録者は約3500人に増えた。

東京都葛飾区も今年3月、電子母子手帳の運用を始めた。保育サービスなど子育て情報を充実。子供の生年月日から離乳食を始めるタイミングなどを割り出し、その時どきに必要な情報を発信する。「保護者のストレスを減らし、ママのヨガ教室など子育てを楽しくする仕掛けを企画していく」(育成課)考えだ。

紙の母子手帳も新たな工夫をしている。一般社団法人親子健康手帳普及協会(東京・港)は今年2月、20歳になるまで記録できる母子手帳を作り、希望する自治体や個人に発売した。一般的な母子手帳は6歳までだが、成人までの病気や予防接種の記録を基に健康管理に役立てる。虐待予防や発達障害の早期発見につながる説明も充実させた。

監修した大分県中津市の小児科医、井上登生さんは「子供が成人した際、子育ての苦労が詰まった手帳を手渡すことで、慈しむ気持ちが育まれ虐待予防につながる」と話す。うっかりこぼしたコーヒーの染みなどは電子化にない紙の手帳ならではのよさだと訴える。

静岡県は地元の母親グループが作った低出生体重児向けの母子手帳を基に、県独自の改訂版を発行する検討を始めた。一般の母子手帳は体重記録の目盛りが2キロからで記入できないといった課題をなくし、医療情報も充実させる方針だ。

父子手帳や祖父母手帳を配る自治体も増えている。父子手帳ではミルクの飲ませ方など基本知識だけでなく、仕事と家庭の両立に関する知識などを充実させる例も多い。さいたま市の父子手帖は子育てする父親グループの連絡先などを紹介している。同市は育児を手伝う高齢者向けに祖父母手帳も昨年作製。「抱き癖がつく」と思いがちな抱っこを「心の成長に大切」と説明するなど、子育ての新常識なども記載している。

◇ ◇ ◇

進む電子化 情報管理課題に

母子手帳は1948年に日本が世界に先駆けて導入し、現在は母子保健法に基づき妊婦から妊娠届があった場合、市区町村に交付を義務付けている。導入当初は乳幼児の死亡率を下げる役割を担ったが、その後は産後ケア、発達障害児支援、育児不安や児童虐待への対応といった機能が加わっていった。

電子化の重要性が認識されたのは2011年の東日本大震災だ。岩手県では住民の周産期情報を電子化していたため、被災した母子への医療や育児支援を継続できた。

電子化の課題について保健衛生に詳しい東京大学大学院の神馬征峰教授は「自治体の情報管理」を指摘する。ニックネームや生年月日などで登録する例が多いが「感染症や障害など知られたくない住民の情報が漏れた場合は問題」と訴える。

電子化した情報をビッグデータとしてどこまで活用できるかも検討が必要だ。「活用できれば、どの地域で予防接種率が低いかなどを分析し対策を講じることもできる」(神馬教授)。倫理問題や運用方法を巡るガイドラインなどの整備も必要になりそうだ。

[日本経済新聞夕刊2017年5月25日付]

健康や暮らしに役立つノウハウなどをまとめています。

※ NIKKEI STYLE は2023年にリニューアルしました。これまでに公開したコンテンツのほとんどは日経電子版などで引き続きご覧いただけます。

関連企業・業界