医療の課題、動き出す17年 がん闘病中の就労支援…

2017年は長年の医療の課題が動く1年となる。がん対策基本法が施行から10年を迎え、現状に即して計画が見直される。膨張する医療費をにらみ、薬価(薬の公定価格)制度では新たな枠組みが具体化。人工知能(AI)を使い、患者それぞれに合う治療法の探索も進みそうだ。今年を展望してみた。

雇用継続 企業に努力義務

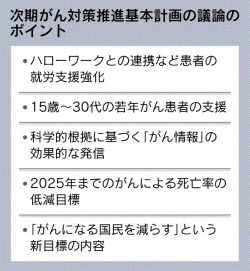

患者への情報提供を充実させ、地域によらない同レベルの治療を目指したがん対策基本法が4月、施行から10年を迎える。昨年12月には改正法が施行。闘病しながら社会生活を送る人の増加などを踏まえ、同法に基づき6月に決定する基本方針には就労支援の強化などを盛り込む。「10年間で死亡率20%減」の目標は未達成に終わり、次にどう設定するかも焦点だ。

基本法は07年4月に施行。この10年間で治療しながら働き、通学する患者が増え、両立が課題になっている。

このため改正法は事業主の努力義務として、患者の雇用継続への配慮や国や自治体の対策への協力を定めた。政府は6月に「第3期がん対策推進基本計画」を閣議決定する予定で、厚生労働省の有識者会議が現行計画の見直しを進める。

新計画には都道府県に就労支援の拠点整備を促す。厚労省幹部は「働きながら治療しやすいよう、平日夜間や休日の治療をどう推進するかも検討課題」と話す。

このほか、小児がん患者の治療と教育の両立などの強化策を盛り込む。進学や就職、結婚など人生の節目を迎えていく15歳~30代の患者にも目を配り、医療機関の相談体制などを充実させる。

改正法には早期発見が難しいスキルス性胃がんなど難治性がんや希少がんの研究促進も明記された。ただ全国がん患者団体連合会の天野慎介理事長は「これまで議論が十分になされたとはいえず、新計画にどう具体的に反映されるのか注目している」と指摘する。

国立がん研究センターの分析によると、がんによる75歳未満の死亡率は15年までの10年間で15.6%減少。20%減とした政府目標を下回った。がん検診の受診率や禁煙率の向上が十分進まなかったためだ。

次期目標は「25年までに20%減」が軸になる見込み。ただ同センターは現状の対策のままでは達成できず、上積みが不可欠とする。厚労省は死亡率に加え「がんになる国民を減らす」ことも掲げる予定で、がんと診断される罹患(りかん)率の改善が数値目標になりそうだ。

AIが探る がん・認知症の最適治療

17年は病気の診断や治療法の研究などで人工知能(AI)の活用が加速する。

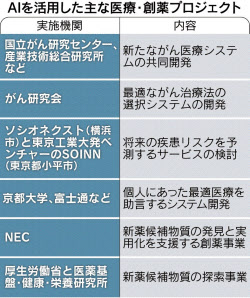

国立がん研究センターは産業技術総合研究所などと共同で、AIを使った新たながん医療システムを開発中だ。患者のゲノム(全遺伝情報)や画像データ、最新論文など膨大な情報を解析させ、患者一人ひとりに最適な治療法を探し出す。

産総研人工知能研究センターの瀬々潤研究チーム長は「なぜその診断結果や治療法を導き出したのか、AIが説明できるようにしたい」と話す。医師が参考にする際、根拠が分からないと判断できないためだ。

がん研究会はAIで治療法を選ぶシステムの開発拠点「がんプレシジョン医療研究センター」を昨年10月に設立。血液や尿などに含まれる遺伝情報を解析し、抗がん剤の治療効果などの臨床データと組み合わせてAIで分析する計画だ。

京都大学と富士通が取り組むのは、がんや認知症などに最適な医薬品開発や病気の進行の予測。国立感染症研究所などに集まった患者のゲノムを論文、医薬品のデータなどと統合して解析する。

厚生労働省は17年度から医薬基盤・健康・栄養研究所で、がんや感染症などの新薬候補を見つけるAIの開発に乗り出す。新薬の開発期間を短縮し、数百億円以上かかるとされるコスト削減につなげる狙いだ。

措置入院制度 退院後の指針作成

46人が死傷した昨年7月の相模原市の障害者施設殺傷事件は、措置入院制度の見直しを迫った。逮捕された容疑者は事件前、「他人を害する恐れがある」と措置入院したが、退院後の自治体などの支援が不十分だったことが判明したためだ。「誰が継続支援するかが曖昧だった」(厚生労働省幹部)との反省から、今年の通常国会に関連法の改正案が提出される。

支援の強化策は都道府県知事や政令市長に、措置入院した全患者の退院後の支援計画作りを義務付けることが柱。作成時に「調整会議」を開き、措置入院先の医療機関だけでなく、患者本人や家族の参加を促すことで実効性を高める。

患者が親元に帰るなど転居した場合、転居先の自治体に計画を確実に引き継ぐようにする。厚労省はこうした内容を精神保健福祉法の改正案に盛り込む。

措置入院は精神障害の影響で自傷または他害の恐れがある場合に、行政が患者を強制入院させる制度。2015年度に措置入院した患者は前年度比245人増の7106人だった。

事件で逮捕された植松聖容疑者(26)=鑑定留置中=は昨年2月、「大麻使用による精神障害」などと診断され北里大東病院(相模原市)に措置入院し、約2週間後に退院した。

退院後も治療を受ける必要があったが、通院を中断。昨年12月にまとまった再発防止策の報告書では「自治体や医療機関のいずれからも、医療などの支援を受けていなかった」と指摘された。

措置入院中の対応の充実も急がれる。厚労省は社会復帰に向けた治療計画のたて方などを示した診療ガイドラインを作成する。普及を促すため、厚労省幹部は「診療報酬の加算などを検討したい」と話す。

薬価、年1回見直し 値下げで医療費抑制狙う

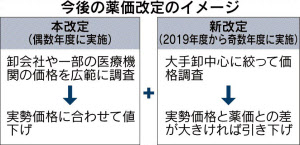

薬価制度の抜本改革に向け、具体的な議論が17年から始まる。2年に1回だった改定時期を毎年とし、医療機関の仕入れ値に近い実勢価格と薬価の差が大きい医薬品は見直し対象になる。ではどの程度の乖離(かいり)があれば引き下げられるのか。製薬業界などの反発があるなか、議論の行方が注目される。

16年は薬価がかつてなく注目された1年だった。きっかけは新型抗がん剤「オプジーボ」だ。標準的な投与法で1年使うと約3500万円かかるとされる。保険適用が広がり、「国の財政を揺るがしかねない」と問題視された。海外との価格差も大きく、特例で薬価は2月に半額となる。

これを受け政府で制度の見直し機運が高まった。現在は1回決めた薬価の改定は2年後。市場価格は下がっても薬価はその間変わらず、差額は医療機関の収益となる。政府の経済財政諮問会議は毎年改定で薬価が下がりやすくなり、医療費の抑制につながるとみる。

基本方針では従来改定がなかった奇数年度も行う。2年に1回の本改定と違って事前の市場調査は大手卸中心に絞り、見直し対象も実勢価格との開きが大きい薬に絞る。新改定は19年度からだ。

製薬業界などには不満が残る。日本製薬団体連合会は昨年12月の中央社会保険医療協議会で「毎年改定はイノベーションの創出などに重大な支障を及ぼす」と表明した。

価格改定のたびに医薬品を返品する病院や薬局は多い。引き下げ分が損にならないよう、新薬価に基づき値下げされた価格で仕入れ直すためだ。改定が増えれば返品・再配送が集中しかねず、ある卸は「頻繁に緊急配送が必要になるかもしれない」と懸念する。

厚労省が15年に実施した医薬品価格調査(速報値)によると、実勢価格と薬価の差は平均8.8%。乖離幅をどこで線引きするかで見直し対象の品目は大幅に変わる。

不正相次ぐ「精神保健指定医」 面接試験の導入へ

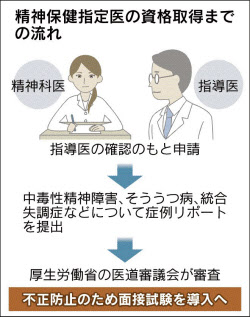

厚生労働省は国家資格「精神保健指定医」について、審査制度の改正案を今春をメドに取りまとめる方針だ。不正が相次ぎ、昨年11月には医師89人の資格取り消しという過去最大の処分に至った。同省の審議会による資格付与の審査時に、提出された症例リポートが医師本人の診察によるものかどうか確認するため、面接試験を導入する方向だ。

同指定医は精神障害のある患者を強制入院させるかどうかを判定する。5年に1回の更新制だが、その際の研修内容を厳しくすることも併せて検討している。

聖マリアンナ医科大病院(川崎市)の医師が自分で診察していないリポートを提出するなどし、指定医の資格を不正取得していたことが2015年に発覚。厚労省が約3万件のリポートを調査した結果、全国での不正横行が明るみになった。日本精神神経学会は「精神科医の存立基盤を傷つける行為」と批判する。

指定医の審査を担ってきた厚労省の医道審議会の専門部会は「事案を重く受け止め、再発防止に向けた取り組みが必要」とする。見直しは18年度に実施される見通しだ。

(辻征弥、奥田宏二、西山彰彦、野村和博)

[日本経済新聞朝刊2017年1月8日付]

健康や暮らしに役立つノウハウなどをまとめています。

※ NIKKEI STYLE は2023年にリニューアルしました。これまでに公開したコンテンツのほとんどは日経電子版などで引き続きご覧いただけます。

関連企業・業界