長引く便秘 侮るなかれ 大腸がんなど深刻な病気も

「たかが便秘されど便秘。侮ってはいけない」。1995年に日本で初めての便秘外来を開いた順天堂大学の小林弘幸教授は警鐘を鳴らす。便秘は、症状が長引くと腹部の膨満感や痛みなどを起こし、生活の質(QOL)の低下を招きやすい。最悪の場合は腸閉塞に至ることもある。

順天堂大の便秘外来には全国から患者が訪れ、予約から診察まで4~5年待つこともあるという。便秘に苦しむ人は若い女性を中心に増えているといわれる。中には子供の時から始まり、成人後も続いているケースもある。

便秘は水分が減って便が硬くなり、大腸に長くとどまる状態をいう。排便の回数が週に2回以下しかないと便秘と呼ぶことが多い。小林教授は3日続けて排便がないと便秘と判断している。排便がしづらかったり、排便後も便が残っているような不快感があるケースもある。

◇ ◇

便秘のうち最も多いのが、何らかの原因で腸や腸管がうまく機能せず、便秘になる「機能性便秘」だ。腸を検査しても特段の異常は見つからないのに、つらい便秘の症状が続く。

機能性便秘の7割を占めるのが、大腸の働きが悪化して便秘になる「ぜん動不全型」だ。通常、腸は筋肉を収縮させてたまった便を肛門まで運ぶ。腸の機能が下がると便があちこちにとどまり、排せつされない。このタイプは高齢者によくみられる。

逆に若い女性などに多いのは、便が直腸まで届いているのに排せつできない「直腸・肛門型」だ。通常は直腸がセンサーとなって便がたまったことを検知し、その信号を脳に伝える。だが「繰り返し我慢すると信号が弱くなり、便意を感じづらくなる」(小林教授)という。

便秘になるきっかけは様々だ。筑波大学付属病院の溝上裕士・病院教授は「生活のリズムなどが変わると便秘になることがある」と指摘する。旅行や入学、失恋などの環境の変化で精神的なストレスが増し、便秘になる。個人差はあるが、自律神経のバランスが悪化し、腸の機能低下を招く。

便秘そのものがストレスになることもある。人によっては「今朝も排せつできなかった」と一日中悩んだりする。仕事に集中できず、ストレスがさらに増す。その結果、便秘がますます治らないという悪循環に陥る。小林教授は、便秘の原因は「精神的な部分が大半を占める」と指摘する。

食習慣や生活習慣の乱れも原因になる。野菜などで食物繊維を十分にとらないと便のかさが増えず、大腸を刺激しづらい。溝上教授は「朝食をとらないと便秘になりやすい」と話す。食事の時間帯がバラバラなのも要注意だ。睡眠時間が短かい人、運動習慣がない人も腸の働きが悪くなり、便秘になりやすい。

◇ ◇

長引く便秘はQOLを下げるだけでなく、まれに腸閉塞を引き起こすことがある。激しい吐き気や嘔吐(おうと)、腹部の痛みが起き、悪化すると手術が必要になる。

医師はまず生活習慣の改善を指導し、症状がひどいと薬を出す。治療薬は酸化マグネシウムが一般的。約4年前に発売された慢性便秘症治療薬「アミティーザ」は副作用が少ないとされるが、価格が高い。

市販の下剤を長期間使っている人もいるが、処方量を守らないと自力で排せつする力が弱まる。薬の服用については医師とよく相談したほうがいいだろう。

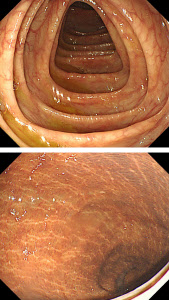

単なる便秘だと思っていても、より深刻な病気が隠れていることもある。代表例が大腸がんだ。がんが進行し腫瘍が大きくなると、便の排せつを妨げ、しばしば便秘を引き起こす。

都内在住の30代の女性会社員は、子供の頃から便秘に悩んでいた。最近さらにひどくなり、便の中に血が混じるようになった。近所の病院で内視鏡検査を受けたところ、大腸がんと診断された。早めの対応が効を奏し、現在はがんも治って快便だという。

溝上教授は「特に中高年で、急に便が出にくくなった場合は大腸がんの可能性がある」と話す。がんの場合は、早期発見が治癒につながる。

そのほか糖尿病や甲状腺の機能低下が原因で便秘になることもある。便秘が長引いたら、早めに受診して原因をつきとめておくと安心だ。

◇ ◇

食習慣改善・ストレス軽減を

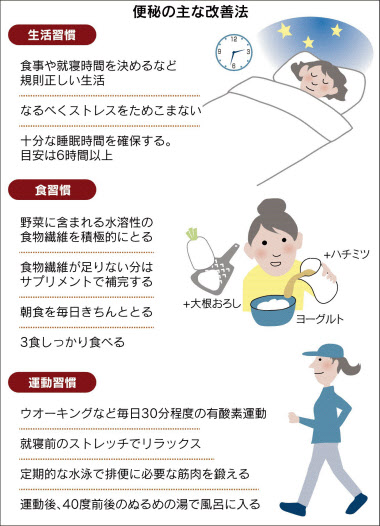

便秘の対策としては、排便を促す薬もあるが、まずは食生活や生活習慣の見直しが重要だ。ストレスが原因の便秘も多いため、医師は精神的な部分で助言することも多い。いずれも継続が肝心だ。

食習慣では食物繊維や乳酸菌をとることが効果的だ。ただ、便秘の人が水に溶けない食物繊維をとりすぎると便の通り道をふさぎ、症状が悪化しかねない。海藻類やキウイなどに多く含まれる水溶性の食物繊維をとるとよい。

食物繊維の摂取量の目安は、1日約25グラムとされる。食事だけで必要量をとるのは難しいので、サプリメントなどで補ってもよい。順天堂大学の小林弘幸教授は、乳酸菌を増やし腸内環境を改善するため、ヨーグルトに大根おろしとハチミツを入れる食べ方を勧めている。

ウオーキングやジョギングなどの有酸素運動を毎日30分程度すると、腸の動きが良くなる。ストレッチや十分な睡眠で副交感神経の働きを促してリラックスするのもいい。小林教授は便秘解消につながる体操法や、呼吸法なども提唱している。

便秘の心配が頭から離れない人は「『1日3回』など回数を決め、徹底的に便秘について考えるとよい」と小林教授は話す。その時以外はすっぱりと便秘のことを忘れる。意外と効果があるという。

(山本優)

[日本経済新聞朝刊2016年12月4日付]

健康や暮らしに役立つノウハウなどをまとめています。

※ NIKKEI STYLE は2023年にリニューアルしました。これまでに公開したコンテンツのほとんどは日経電子版などで引き続きご覧いただけます。