ウイスキー誕生 寒さとワイン不足からアイルランドで

世界5大ウイスキーの一角・ジャパニーズ(3)

ウイスキーが生まれた国はどこだろうか?

私はかつて、それはスコットランドに違いないと心から信じていた。ところがその確信が揺らぐ日が来る。エディンバラのとあるパブで出会ったウイスキー通とおぼしき老年の紳士が教えてくれた。

「ウイスキーの故郷は、君が固く信じているスコットランドではない、アイルランドだ」と。

スコットランドへ留学して1年が過ぎたころのことだった。一瞬時間が止まった。

一点の疑いも持っていないことが否定された当惑と混乱。そんなはずはない!

こうして、思いも寄らないきっかけでウイスキーの起源への旅が始まった。評価が高まる国産ウイスキーへと至るウイスキーの歴史と魅力をひもとく本連載、今回はアイリッシュの物語から……。

物事はそう簡単には進まなかった。スコットランド留学から帰国してもなかなか結論は見えて来なかった。しかし酒の神バッカスは私を見捨てなかった。

2006年10月に画期的な本が発刊されたのだ。タイトルは『Water of Life, A History of Wine-distilling and Spirits from 500 BC to AD 2000』。著者は英国人作家C. アン・ウィルソン。この本からアクアヴィテ(ラテン語で「生命の水」)と呼ばれる蒸溜液について詳しく知った。それがきっかけとなって、私は何をどう調べていけば良いかをおぼろげながらつかむことができた。それからは歴史が私に語りかけ始めた。

先に結論を言おう。

「ウイスキーはアイルランドで誕生したに違いない」と考える。

キリスト教の伝播が英国諸島の中で最も早かったことをはじめ、アイルランドは様々な好条件に恵まれていた。第1回で、エジプト、アレキサンドリアのムゼイオンに集められたパピルス文書に書かれた蒸溜法のことを紹介した。同じアレキサンドリアで発達した原始キリスト教がアイルランドに伝えられた時、蒸溜法も同時に伝えられたという説は、ウィルソンの本に書かれた綿密な考証で納得できた。

蒸溜液(アクアヴィテ)は教会や修道院での祭祀用、そして医薬として大切な役割を果たしていたという。

アレキサンドリアからアイルランドに伝わったアクアヴィテの原料はキリストの血、赤ワインであったに違いない。その蒸溜液ならば、今日のブランデーではないか。

それがビール(正確にはビールの一種であるエール)に変われば、そのアクアヴィテはブランデーではなくウイスキーになる。しかし、赤ワインをエールに変えることなどできたのであろうか?

赤ワインと比べた時、この頃つくられていたエールはあまりに惨めだったであろう。低いアルコール度数、すぐ酸敗してしまう持ちの悪さ、濁り…。

そのようなエールを使うことは、許されないことであったのではないか。

それを乗り越えたのはいったいどのような力が働いたのか?

あらためて古代ヨーロッパ史を調べ始めた。そして以下の事実を知った。

ヨーロッパ大陸では紀元375年頃から大規模な変動が次々に起こった。はじまりは寒冷化であった。それが引き金となったゲルマン民族の南への大移動、ローマ帝国の没落、ブドウ畑の荒廃、赤ワインの供給量減である。

ブドウが生育できないアイルランドで、教会や修道院は必要なアクアヴィテをどうやって確保するか? ワインが無ければ、教会や修道院で使えるのは一つしかない。昔からつくり続けて来た穀類原料の発酵液、すなわちエールである。

エールの蒸溜液、それは取りも直さずウイスキーに他ならない。

ワインからエールへの転換、それが可能であったのはケルト人の国・アイルランドに生じた宗教的、知的励起状態によってではないかと考えた。それが以下の出来事である。

アイルランドは古くからキリスト教布教のヨーロッパの中心の一つであり、多くの修道士達がアイルランドから海を渡って大陸ヨーロッパに宣教の旅に出かけた。アイルランドのキリスト教は独自性が強く、また大きな影響力を持つ存在だったのだ。

一方、大陸ヨーロッパからは、ゲルマン民族の大移動をきっかけに起きた動乱の時代に多くの聖職者や学者がアイルランドに避難して来た。

このような背景なしでは、アクアヴィテ存続のため、赤ワインからエールへの大転換を神が許すという判断は成し得なかったのではないかという仮説にたどり着いたのだ。

穀物原料の蒸溜酒、ウイスキーの誕生である。

この結論に至る考証を本にまとめ、2010年『ウイスキー 起源への旅』というタイトルで出版した。そして、アイルランドについての勉強不足を贖罪した。

このアイルランドからイングランドやスコットランドにキリスト教が伝わって行く。蒸溜法ももちろん一緒であったに違いない。

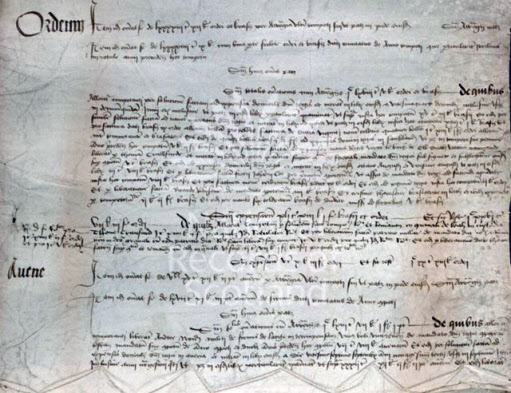

修道院-エール-アクアヴィテの関係を明確に示してくれるのが、スコッチウイスキーに関する最古の公式記録、1494年のスコットランド王室の出納簿である。

原本はエディンバラの中央登記所に保管されていて、閲覧できる。

子牛皮の巻物にラテン語で書かれているのは「王の為にアクアヴィテをつくらせるので、修道士ジョン・コーに麦芽を支給」の文章である。ジョン・コーが籍を置いたのはリンドース修道院であったことが判明している。そこで信仰生活を送りつつ、エールからアクアヴィテづくりを行なっていたのだ。

エディンバラから直線距離で北に50キロのところにあったが、残念ながら今に残るのはその廃墟である。代わりと言っては何だが、最近隣接地にクラフト蒸溜所ができている。

アクアヴィテづくりは、修道院や教会、王侯貴族、大地主、薬屋、理容師にしか認められていなかった。そこに起きた宗教改革で教会や修道院が閉鎖され、伝承されてきた蒸溜技術が解放されたことも、アクアヴィテの大衆化、ウイスキー化が進む大きな契機となったとも言われている。

アクアヴィテはラテン語からゲール語へ変換されてウスケバーとなり、その後発音しやすいウイスキーとなった。1600年代初頭のことであったようだ。この変化こそ、ウイスキーが酒として広がっていったことを表していると思われる。

ここまでは、アイリッシュとスコッチに大きな違いはなかったと言ってよい。実はこの後、驚愕するようなことが二つのウイスキーに起きるのである。次回、何が起きたか紹介したい。

前回はスペイサイドモルト、マッカランを紹介した。

今回紹介するのはスコッチブレンデッドのバランタイン17年ミルトンダフエディション。ミルトンダフとは、バランタインに使われているキーモルトの一つであり、ミルトンダフ蒸溜所はスペイサイドの北西にある。

実はこの蒸溜所はプラスカーデン修道院という現存するベネディクト派の修道院の敷地の中にある。仕込水を取水しているブラックバーンと呼ばれる小川の水は、1230年の創設時からこの修道院がつくっていたエールの仕込水に使われていた。

そしてそのエールはスコットランド一おいしく、しかも薬効があったと伝えられている。リンドース修道院隣接の蒸溜所の原酒も楽しみだが、一足早くこのバランタインでアクアヴィテからウイスキーへの変遷を想像してみては如何だろうか?

(サントリースピリッツ社専任シニアスペシャリスト=ウイスキー 三鍋昌春)

ワークスタイルや暮らし・家計管理に役立つノウハウなどをまとめています。

※ NIKKEI STYLE は2023年にリニューアルしました。これまでに公開したコンテンツのほとんどは日経電子版などで引き続きご覧いただけます。