皆で支え合う工夫求めて

鳥取県知事 平井伸治氏

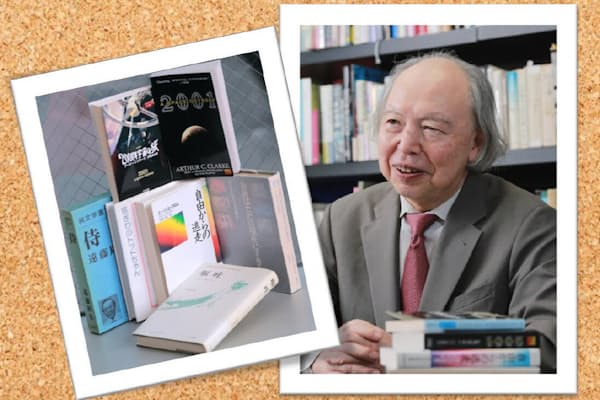

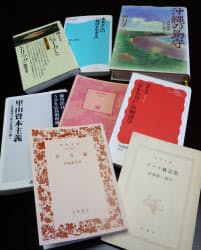

自治省(現在の総務省)に入って最初に勤務したのが兵庫県でした。島田は兵庫出身だったから、当時から内務官僚のシンボルとして語り継がれていました。ジャーナリストの田村洋三さんが書いたこの本を5~6年前に読んで、改めて心を揺さぶられました。

沖縄戦が始まる直前に大阪から赴任した島田は、防空壕(ごう)から防空壕へと"県庁"を移しながら、1人でも多くの県民を戦火から守ろうと心を砕きました。自らは死を覚悟しながらも、県民に対しては常に温かく接しています。内地から梅干しが届くと、自分は1つだけ食べて後は周囲の人にあげてしまうような人だったそうです。

きっと、県民に接する度に「なんとか無事に生き抜いてくれよ」と心の中で手を合わせていたのではないかと思う。だから今でも島田は沖縄で尊敬されているのでしょう。

全編を通じて島田は朗らかな人物として描かれているのですが、それもよく理解できる。「生きろ」と呼びかける人が意気消沈していては何も動かない。島田は自分を「作り」続けたのだと思います。

私のような立場でもすべてができるわけではなくて、最後は無力なのです。例えば、鳥取をこの前、襲った地震で小さな商店が被災した。従来の制度では助けられなかったのですが、被災した高齢の方から「もう一度、商売をしたい」と言われて支援する制度を新たに作りました。しかし、できるのはそこまで。申し訳ないけど、その先はご自身で頑張ってもらうしかないのですね。

ひらい しんじ 1961年生まれ。東大法卒。84年自治省(現在の総務省)入省。鳥取県副知事、総務省政党助成室長などを経て2007年4月から現職。

幸田露伴は私にとって郷土作家です。あの人は東京の谷中に住んでいて、私は今でいうと外神田で育ちました。『五重塔』のような小説に登場する場所の多くが、歩いて行ける範囲でした。その露伴が『努力論』で主張しているのが、そこそこの幸せを追求しよう(惜福)、幸せはみんなで分かち合おう(分福)、将来のために幸せの種をまこう(植福)という「幸福三説」。理屈っぽいですが、東洋的、日本的な感覚で人間の生き方について論じている。

この本が書かれた明治から大正にかけた時代は今と世相が重なっていると思うのです。成功者とそうでない人が明確に出てきて、所得の格差が広がった。そんな時に「気持ちを切り替えて工夫しよう」と呼びかけたのがこの本です。

鳥取県で取り組んでいる仕事もこの3つの福の追求なのだと思います。みんなで支え合い、将来のために教育や産業振興などに投資する。ただし、財政への配慮もあるから、100%実施しようと思っても無理で、7割できればいい方なのです。

ある部分、露伴の思想に重なると思うのが、神野直彦さんの『「分かち合い」の経済学』と藻谷浩介さんの『里山資本主義』です。少子高齢化社会や貧富の格差問題を考えると、従来のマネー経済とは違う新しい経済モデルが今こそ、必要なのではないか。効率は重要ですが、単線的なモデルでは社会が抱える矛盾は解決できないような気がします。

織田正吉さんの『ジョークとトリック』は働き始めた若いころに読みました。視点を変えると物事が違って見えるのです。例えば、ひとつの言葉を反対から読むとまったく意味が変わる。「薬」を下から読むと「リスク」になる。「高島田」は「だましかた」。面白いですよね。こういう本が家に何冊かあります。

私が鳥取を「スタバはないけど、すなば(砂場)がある」とPRしたのも、周囲の目を変えたかったためです。発想の転換さえすれば、私たちが日々見ている世界も変わってくるし、言葉の力はとても大きいと思っています。

本は好きですが、中学・高校時代が一番、読書していたような気がします。今は土日も忙しいこともあって、熟読型というよりも速読型ですね。興味がある本を買って、すっと読む。仕事関係の資料でも「知事は目を通すのが早い」と職員は不思議がっているようですよ。(聞き手は編集委員 谷隆徳)

「リーダーの本棚」は原則隔週土曜日に掲載します。