細胞内の掃除役、オートファジー活性化 老化防止にも

『LIFE SCIENCE(ライフサイエンス)長生きせざるをえない時代の生命科学講義』の著者の吉森保さんは、2016年のノーベル生理学・医学賞受賞で話題になった「オートファジー」の研究者だ。オートファジーは、細胞が、内部の物質を分解して再利用するしくみとして知られてきたが、最近、老化や病気に、深く関わることがわかってきた。吉森さんに、オートファジーと老化の関係、活性化のポイントなどについて聞いた。

◇ ◇ ◇

「オートファジー」は日本語では自食作用と呼ばれるが、ラテン語で"食べる"という意味の「ファジー」に「オート(自ら)」をくっつけた造語だ。その名の通り、動物や植物が、細胞内で自分のたんぱく質を分解して栄養分に変えて生き延びる現象として理解されてきた。

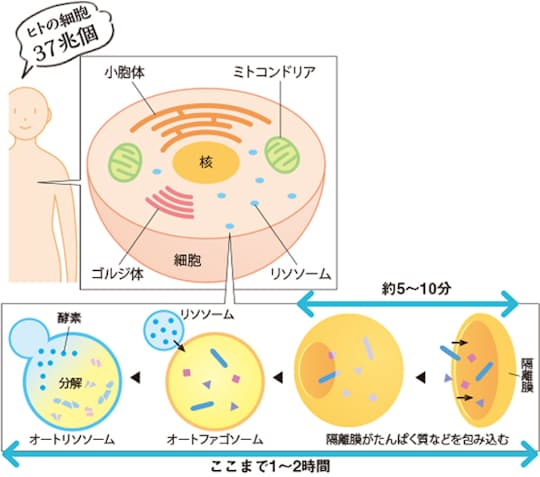

オートファジーは、飢餓状態のときに起こりやすく、細胞の中に膜が出現して始まる。そして、周辺のたんぱく質などを包み込んで球状の構造に変わる。この球が、消化酵素が入った袋とくっつき、中のたんぱく質などが分解される(下図)。

「ただ、栄養分に変える機能だけなら、オートファジーの分野は今ほど大きくならなかった」と大阪大学大学院生命機能研究科教授の吉森保さんは話す。

近年、オートファジーは飢餓状態での栄養を得る役割以外に「細胞内の掃除役」として注目されている。細胞内の不要なたんぱく質を分解して新しいたんぱく質にリサイクルしたり、有害物質を除去したりする役割だ。それが最近さらに、老化とも関わりが深いとわかってきた。

オートファジーとは、細胞中のさまざまなものを包み込んで分解する細胞内の掃除役

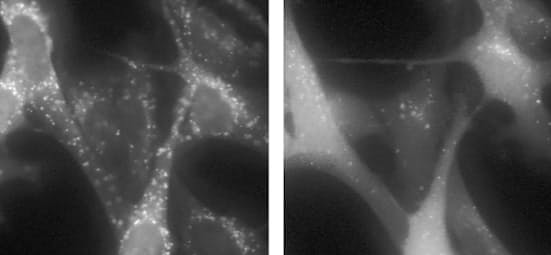

オートファジーが活性化している様子

オートファジーを抑制するたんぱく質「ルビコン」

オートファジーの存在は半世紀以上前からわかっていたが、仕組みがわからず、長い間ほとんど注目されなかった。しかし、ノーベル賞を受賞した大隅良典さん(東京工業大学特任教授)が1990年代初頭に酵母でオートファジーに必要な遺伝子を見つけたことで新たな地平に立った。また、吉森さんらが人間にも同じ仕組みがあることを解明し、世界中で研究が加速した。

「加齢とともにオートファジーの機能は低下。最近、オートファジーは老化とも関わりが深いことが判明した」。老化との関係性では吉森さんが発見した「ルビコン」と呼ばれるたんぱく質の存在が大きい。

オートファジーを促進するたんぱく質はいくつも見つかっていたが、ルビコンは逆にオートファジーのブレーキ役を果たす。これが加齢とともに増えることから、オートファジーも低下することが判明してきた。

人間など哺乳類は老化すると病気になりやすくなる。老化を止められれば寿命は延びるが、それはこれまで人類にとっては決して手の届かない領域であった。だが、老化と深い関わりのあるルビコンの動きを抑えたら老化は止まらないだろうか。少なくとも健康寿命は延びるのではないか──。

夢物語に聞こえるかもしれないが動物実験では証明されている。遺伝子操作でルビコンの働きを抑えた線虫で実験したところ、オートファジーの活性化が維持され、寿命が平均20%延びたという。そして、寿命が延びただけでなく、老いても活発に動き続けた。 「私たちの実験では通常の線虫の2倍は動いた。これは、80歳の人間がフルマラソンを涼しい顔で走るようなもの」

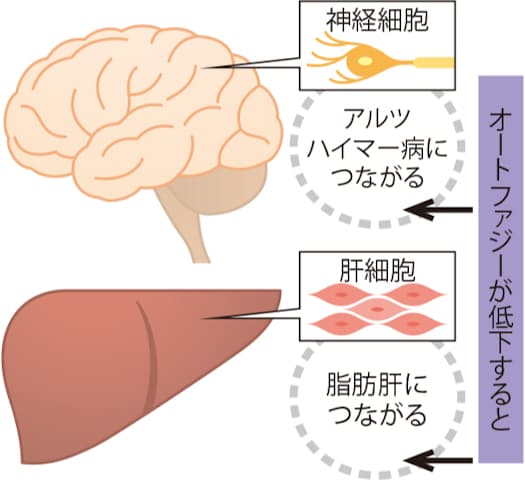

ルビコンの働きを抑えることで加齢に伴ってかかりやすい病気を防ぐことも解明されつつある。多くの病気で、オートファジーが低下すると病態が悪化するとわかってきた。

例えば、脂肪肝。「ルビコンを働かないようにすることで、オートファジーが機能して脂肪の分解が進み、肝臓内での脂肪蓄積を防ぐ可能性がある」。

吉森さんは、高脂肪食を与えたマウスの肝細胞で実験したところ、脂肪肝ではルビコンが増えていることを発見。一方、ルビコンの遺伝子を破壊したマウスに高脂肪食を食べさせ続けても、脂肪肝にならなかった。

また、アルツハイマー病など神経変性疾患にもオートファジーの機能低下との関係が指摘されている。

神経細胞は他の細胞と違って分裂しない。新しい細胞に入れ替わらないため、細胞の中の掃除役オートファジーの働きが重要だ。老化によって、オートファジーが働かなくなると、異常なたんぱく質などが蓄積される。結果的に、アルツハイマー病やパーキンソン病といった病気が誘発される可能性が高まる。実際、遺伝子操作で脳にオートファジー機能がないマウスをつくったところ、すべてがアルツハイマー病に似た症状をしめしたという。

脂肪肝、アルツハイマーにもオートファジーの低下が関わる

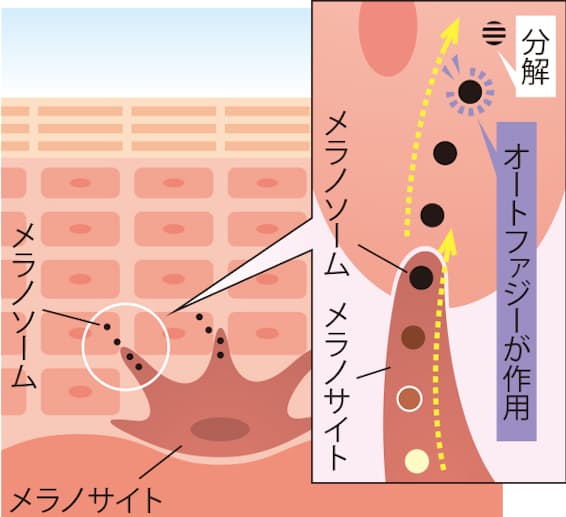

肌の色を決める?オートファジー

免疫の一部でもあるオートファジー

「細胞内の掃除役」は細胞内を広範に掃除する機能もあるが、スナイパーのように特定の対象も狙い撃ちできる。「細胞の中でオートファジーが免疫の働きを担っていることがわかってきている」と吉森さん。

従来、免疫が働くのは細胞の外の世界だと考えられていた。例えば、血液にいる細菌は免疫細胞が察知して殺していたが、当然、細菌は殺されないように逃げ回る。結果、細胞の中に逃げ込む細菌も出てくると免疫細胞は原則見つけることはできず、対応できないとされていた。それが、吉森さんの研究によって、逃げ込んだ細菌をオートファジーが退治していることが明らかになった。

ウイルスの中でも、アデノウイルスやヘルペスウイルスはオートファジーによって狙い撃ちされるという。

オートファジーと老化や病気との関係は、哺乳類のマウスでの実験によって因果関係は証明されているため、人間にも当てはまる可能性が高い。すでに人間でも相関関係は見られるため、今、世界中で、オートファジーの活性を上げて、病気を防ぐ薬の開発が進む。吉森さんも2020年にベンチャー企業を立ち上げ、薬の開発を急ぐ。

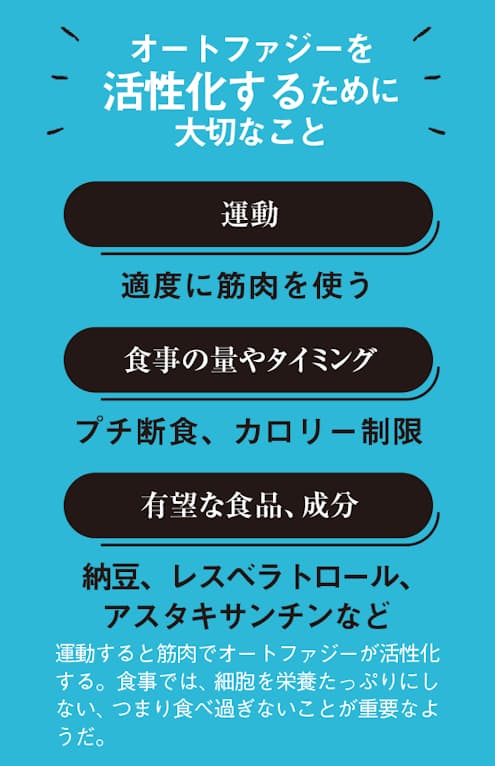

運動、カロリー制限はオートファジーを活性化

さて、「日常生活でオートファジーを活性化できないのか」とは誰もが考えるところ。最も手軽なのが運動だという。

一方で、オートファジーを活性化させる食品成分の研究も進む。代表的な成分がスペルミジン。細胞の増殖に関わる物質であるポリアミンの一種で、豆類や発酵食品に多く含まれている。最も有名なのは納豆で、ほかにも味噌や醤油、チーズが有名だ。動物実験ではスペルミジンの摂取量が多いと、オートファジーが活性化し、心不全になりにくいとの報告もある。ほかにオートファジーを活性化させる成分としてレスベラトロールが知られている。これは、ブドウや赤ワインに含まれるポリフェノールの一種だ。

また、食べる量も重要だ。「カロリー制限によって、動物では寿命が延びるが、それはオートファジーを介した作用だとわかっている。カロリー制限には、一日一食抜くといったプチ断食も含まれる。そういったプチ断食を時には行う、というのならばやりやすいかもしれない」と吉森さんは話す。

(ライター 栗下直也、図版 三弓素青)

[日経ヘルス2021年4月号の記事を再構成]※情報は掲載時点のものです

関連リンク

健康や暮らしに役立つノウハウなどをまとめています。

※ NIKKEI STYLE は2023年にリニューアルしました。これまでに公開したコンテンツのほとんどは日経電子版などで引き続きご覧いただけます。