超高速「USB4」が次代の主役 早分かりパソコン端子

最新パソコンスペックガイド インターフェース編(上)

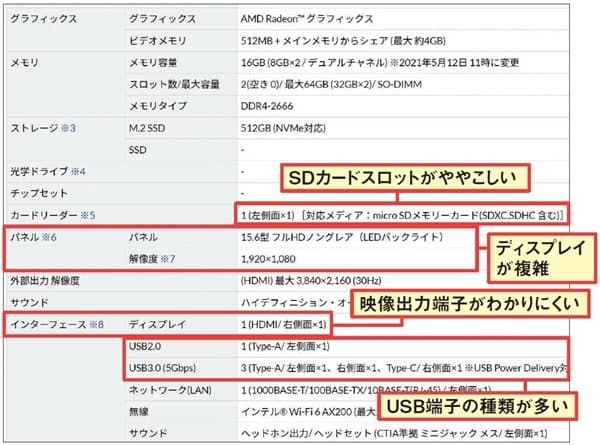

パソコンには、USBや映像出力など多くの端子(インターフェース)がある。それぞれ種類があり、パソコンの仕様に細かく記載されている。これを理解しておくと、製品が選びやすくなる(図1)。今回から2回にわたってパソコンのインターフェースを解説しよう。まずは知っているようで知らないUSB端子の最新事情から。

◇ ◇ ◇

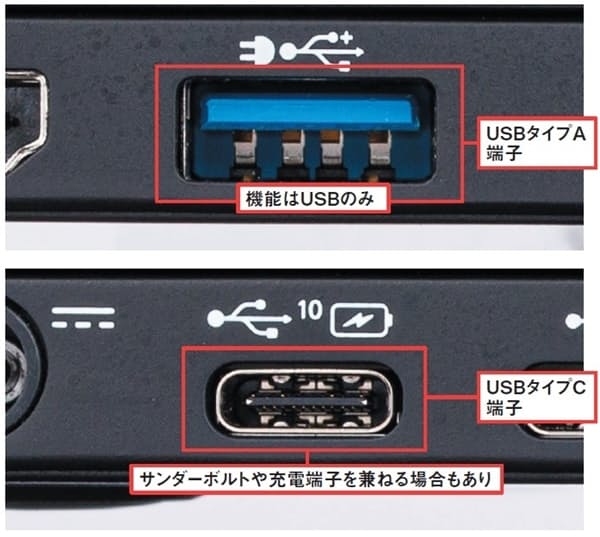

現在、パソコンが持つUSB端子は、長方形のUSBタイプAと楕円形のUSBタイプCの2種類ある(図2)。

USBタイプAは、USBのみで使われる。USB 3.0以降では、パソコン側の端子が青色になり、接点の数も増えた(図3)。

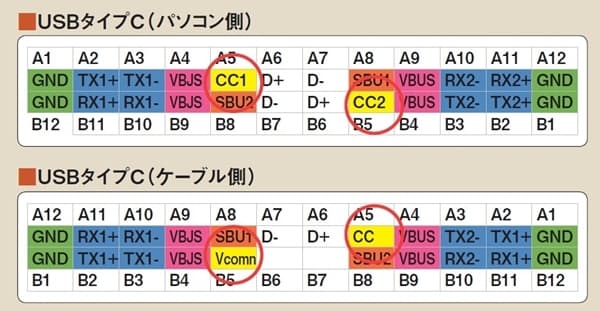

USBタイプC端子は、USBだけでなくThunderbolt(サンダーボルト)やパソコンの充電端子としても利用される。また、端子の形状が上下同じなので、コネクターの表裏を気にする必要もない(図4)。

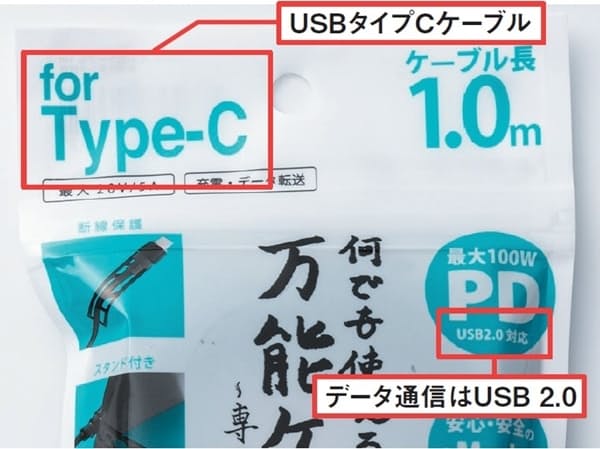

USBタイプCはUSB 3.0とほぼ同時期に登場したが、あくまで端子の規格。USBタイプCでも、USB 2.0対応の端子やケーブルも多いので注意したい(図5)。

わかりにくいUSBの規格

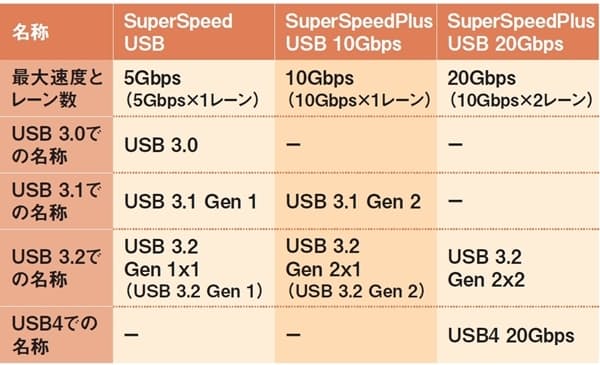

USBは規格のバージョンが上がるとともに、通信速度が引き上げられている。現在の最新規格はUSB4だ(図6)。

USB 3.0~3.2は、何度か改名され、同じ規格でも複数の呼び名を持つ。例えば、USB 3.0はUSB 3.1の登場時に、USB 3.1 Gen1と改名された。さらに、USB 3.2の登場時にはUSB 3.2 Gen1x1(製品によってはUSB 3.2 Gen1と記載)と名前が変更された(図7)。

同様に、USB 3.1 Gen2とUSB 3.2 Gen2x1、USB 3.2 Gen2x2とUSB4 20Gbpsも名称が異なるだけで、機能はまったく同じ規格となる。こうした呼び方の変更が、USBの規格をわかりにくくする一因になった。

現在、製品のパッケージや仕様にはこれらの規格名が混在する。迷ったときには、図7を参考にしてほしい。USBの場合、端子やコネクターの形状さえ一致していれば、最悪利用はできる。必ず端子やコネクターを確認して利用しよう(図8)。

USBタイプCは万能端子

第11世代CPUを搭載するパソコンを中心に、USB4/サンダーボルト4を備えるパソコンが徐々に増えてきた。USB4はサンダーボルト3の技術を統合して高速化した規格だ。端子はUSBタイプCを利用(図9)。

USB4は速度によって2種類あるが、パッケージや端子、コネクターなどにアイコンが表記されていることが多い(図10)。利用するUSBケーブルも対応品が必要となる(図11)。

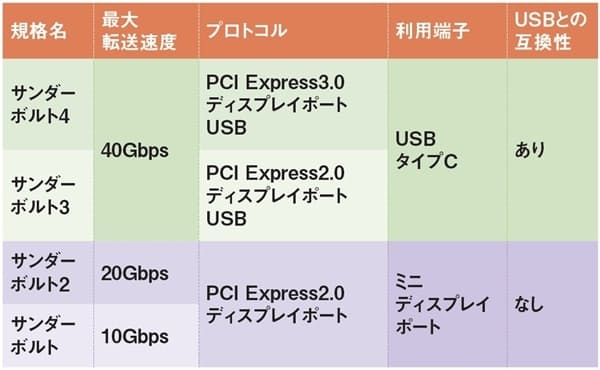

サンダーボルト4は、サンダーボルトの最新規格。こちらもUSBタイプC端子を利用し、USB4端子としても利用できる。もともと、サンダーボルトはIEEE1394の後継として登場したが、サンダーボルト3からUSB端子に変わりUSBとの互換性を備えるようになった(図12)。

サンダーボルトの強みは、ディスプレーポートやPCIエクスプレスといった高速な信号を外部機器に送信できること。SSDや外部ディスプレー、外付けグラフィックスボックスの接続などに利用できる(図13)。

USB4とサンダーボルト4はほぼ同じもの。サンダーボルト4とUSB4は、過去のサンダーボルトとの互換性の有無が異なる(図14)。USB4では、下位のサンダーボルトとの互換性をオプション扱いとしている。

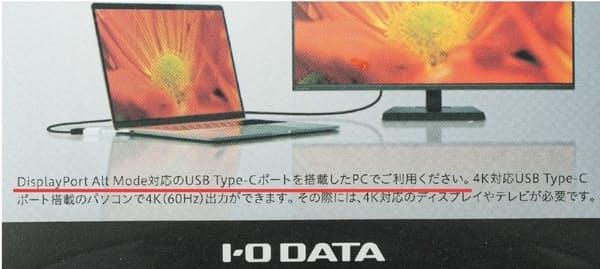

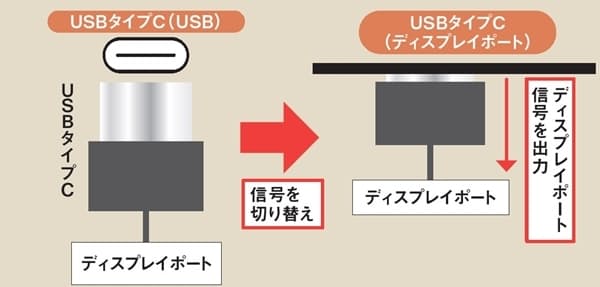

USBタイプC端子には、オプション機能として「オルタネートモード」が用意されている(図15)。これは、USB端子にUSB以外の信号を流す仕組み。パソコンに対応機器を挿すと、USB 3.0の信号線が別の信号線に切り替わる。HDMIやディスプレーポートなどの映像信号をUSB端子から出力できる(図16)。

例えば、HDMI端子を備えたディスプレーをパソコンのUSB端子に接続する場合、オルタネートモード対応なら、USBタイプC端子をHDMI端子に変換する安価なアダプターを用意するだけで簡単に実現できる(図17)。

USB PDで充電器を自由に選択

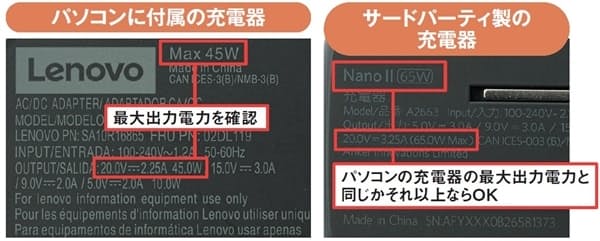

USB PDは、USB端子に大電力を流す規格。現在は対応するUSBタイプC端子だけで利用でき、パソコンやスマホの充電端子や充電器などで利用する。統一規格なので最大出力電力の条件さえ一致すれば、他社の電源アダプターも流用できる(図18)。

最大出力電力は、パソコンの電源アダプターや本体などに記載されているので、それと同等かそれ以上の最大出力電力を持つUSB PD対応の充電器を用意すればよい(図19)。

その条件を満たせば、USB PD対応のモバイルバッテリーからでもパソコンを充電できる(図20)。

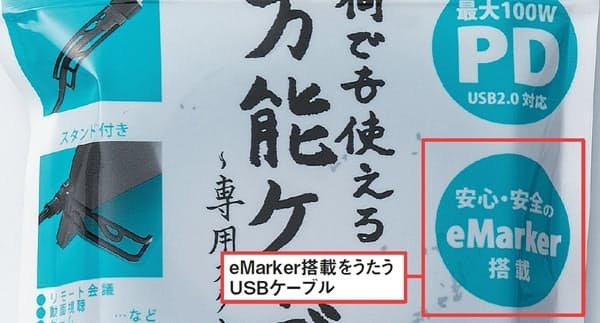

なお、電力が60ワット超の場合、認証チップ付きのケーブルが必要となる(図21)。

USB PDは、電力供給とデータ通信の向きが一致しなくても利用できるのも利点だ。ディスプレーからパソコンを充電しつつ、パソコンから映像信号を送信するといった使い方もできる(図22)。

このように、USBタイプC端子はUSB端子としての機能だけでなく、サンダーボルトやオルタネートモード、USB PDなどの機能があり、見た目だけで判断しにくい。パソコンによっては端子付近にアイコンが記載されており、それで判別できる場合もある(図23)。

(ライター 田代祥吾)

[日経PC21 2021年11月号掲載記事を再構成]

関連リンク

ワークスタイルや暮らし・家計管理に役立つノウハウなどをまとめています。

※ NIKKEI STYLE は2023年にリニューアルしました。これまでに公開したコンテンツのほとんどは日経電子版などで引き続きご覧いただけます。

関連企業・業界