シンガポール「プラナカン」 西洋と東洋の融合美結実

シンガポールには「プラナカン」と呼ばれる人々が暮らし、独自の文化を育んできた。では、プラナカンであるとはどういう意味か。一般には中国人とマレー人を祖先に持つ人とされるが、中国、マレー、そして西洋の美学、遺産、価値観がカラフルに融合したその文化を定義するのは容易ではない。

1980年代、子どもだった私(筆者のRachel Ng氏)は、歴史の授業でその鮮やかな融合文化について学び、旧正月には同じプラナカンの叔母が腕を振るったごちそうを頂いた。

美しい木彫りのドアや明るい花模様が描かれた、古い「ショップハウス」の街並みを歩き、高層ビル群の合間になぜ魔法のような古い世界の建物が存在しているのだろうと気になったものだ。

現代のシンガポールにも、プラナカンのデザインを見かける。だが、こうしたデザインを作った人々のアイデンティティーは、長い間謎に包まれていたと言っていい。大まかなルーツこそ中国南部と言われているものの、プラナカンという自覚があるシンガポール人ですら、はっきりとした定義を持たず、彼らの伝統の背後にある豊かな歴史を説明することができないからだ。

最近になって、DNAプロファイリングにより、シンガポールで暮らすプラナカンの祖先について、新たな知見が得られた。シンガポール・ゲノム研究所の研究に基づき、プラナカン・チャイニーズは、やはり中国人とマレー人を祖先に持つ人々であることが確認された。そして「プラナカンである」というとき、それは民族というよりも文化的意味合いを強く持つことも明らかになった。プラナカンの遺伝的アイデンティティーと、その長い歴史に新たな光を当てた研究で、東南アジアに住む中華系移民とその子孫への理解は今後ますます深まるのではないかと期待される。

プラナカンという名称の起源は15世紀に遡る。伝説によると、中国の皇女がマラッカ(現代のマレーシアにある港町)の君主へ嫁ぎ、彼女が引き連れてきた側近男性たちは現地の女性と結婚した。その子どもたちを、マレー語で「現地生まれ」という意味のプラナカンと呼んだという。

こうした初期のプラナカンは、その後そこから240キロ南下したシンガポールや北の港町ペナンへ移り住んだ。

民族的には中国人、文化的にはプラナカン

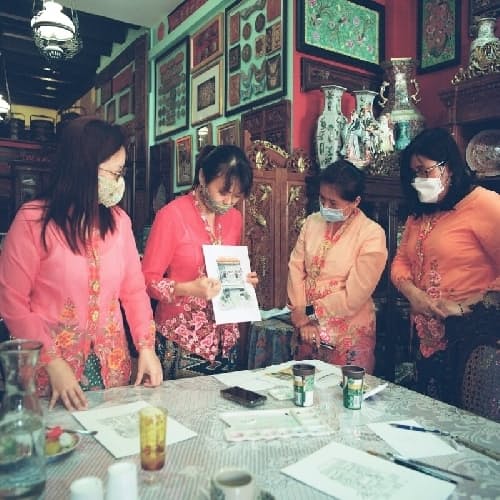

19世紀、中国は外国からの侵攻、洪水、干ばつ、飢餓、政情不安に悩まされていた。そのため多くの独身男性が、シンガポールなどの植民地や港で働くために故郷を離れた。「彼らが現地女性と結婚すると、その子どもたちもまたプラナカンと呼ばれました」と、シンガポール南東部にあるアンティークショップ兼博物館カトン・アンティーク・ハウスのガイドを務めるアンジェリン・コンさんは話す。

177人のプラナカン・チャイニーズのDNAを調べた2021年の研究によると、現代のプラナカン社会に属する人々は平均5.6%の割合でマレー人の祖先のDNAを持っていることがわかった。また、マレー人の遺伝子マーカーはほとんどが女性由来のものだった。この結果により、プラナカンはマレー諸島に移住した中国人と現地のマレー人との間にできた子どもたちの末裔(まつえい)であるという説が信ぴょう性を増した。研究ではさらに、プラナカンのうち10%が100%中華系であることもわかった。

この研究結果によって、今も続くプラナカンの遺産継承権が人によって変わるわけではなさそうだ。「プラナカンとは、民族的アイデンティティーではなく、文化的アイデンティティーです」と、シンガポール・プラナカン協会の会長ババ・コリン・チー氏は、ストレイト・タイムズ紙に対して語っている。

プラナカンの男性は「ババ」(ペルシャ語起源の敬称)と呼ばれ、女性は「ニョニャ」(ポルトガル語のドーナが語源)と呼ばれている。伝統的に彼らは、マレー語と福建語が融合したババ・マレー語を話す。言語と同様、プラナカンのファッション、デザイン、芸術、料理も、マレー人、中国人、その他この地域へ移住してきたポルトガル人、オランダ人、英国人、インド人といった様々な文化の影響を受けている。

かつてシンガポールが植民地だったころ、地域指導者の多くがプラナカンだった。海運王、農園主、銀行家だった彼らは、マレー語と中国語、英語を操って現地人と英国政府との間を仲介する役割を担った。

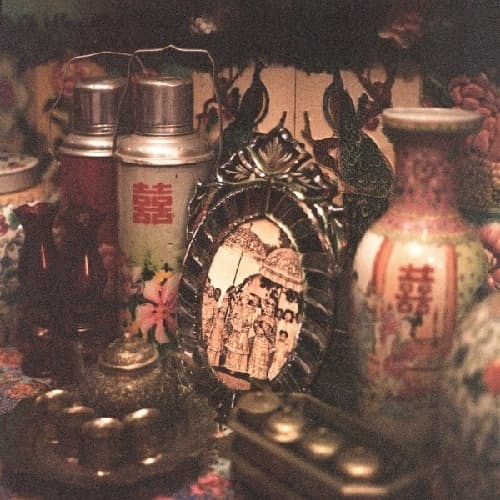

また美しいものを好んだプラナカンは、フランスからガラス製のビーズを、ポーランドからはホーローの食器を、オランダとインドネシアからは刺しゅうが施されたレースのブラウスやサロンを、中国からは精巧な彫刻のチーク材の家具や磁器を、そして英国からは花模様のタイルを輸入した。

プラナカンの社会経済的地位は、1920~30年代に頂点に達したが、1940年代の日本統治時代に急落した。生活のために、多くのプラナカンは家具や骨董品、高価な服を売り払った。「戦後、特に英国がいなくなると全てが減速し始めました。生活様式が変わり、残ったものもやがて失われてしまいました」と、コン氏は言う。

1960~70年代、シンガポールのプラナカン文化は絶滅の危機にさらされる。折しも140年におよぶ英国の植民地統治から解放され、シンガポールは近代化に向かって突き進んでいた。そのために、時代遅れの伝統や文化を脱ぎ捨てることをいとわなかった。植民地時代に建てられたプラナカンの建物は、高層マンションや巨大モールに取って代わられ、時間をかけて煮込む伝統料理はファストフードに変わった。

1980年代、プラナカン文化に危機

1980年代になると、古いショップハウスなど建築学的に重要な建物が取り壊され、シンガポールはもはや「アジアのアイデンティティー」を反映しなくなったと、保護活動家や市民リーダーたちは懸念を示した。観光業が衰退したのは、シンガポールが持っていた「東洋の神秘的雰囲気と魅力という側面を自ら取り去ってしまったためだ」とも指摘された。

シンガポール政府の開発と保全を担当する都市再開発局は、世紀の変わり目に建てられた色彩豊かなショップハウスを保存する計画を立ち上げた。ショップハウスとは、中国バロック様式の2階建てから4階建ての狭い住宅で、美しい花模様のタイルと木彫りの雨戸が特徴的だ。1階が店舗になっていて、2階より上が住居になっている。

そんなショップハウスが立ち並ぶカトン地区の向かいの静かな住宅街に、NUSババ・ハウスと言う博物館がひっそりと建っている。1895年に建てられたプラナカン風の3階建て住宅だが、2008年に改装され、博物館としてオープンした。木彫りの窓と美しい陶器の縁取りが、プラナカンの移住生活から生まれた2000点以上の骨董品、織物、芸術品の展示を引き立たせている。

「プラナカン文化の多様性を強調したいと思っています」と、学芸員のピーター・リー氏は話す。「歴史の見方は一つではありません。様々な物語がそこにはあります。私たちのアイデンティティーは固定されてはいません。より多くの人が自分たちの体験を書き残すことによって、プラナカン文化の物語はますますはっきりと見えてくるでしょう」

(文 RACHEL NG、訳 ルーバー荒井ハンナ、日経ナショナル ジオグラフィック社)

[ナショナル ジオグラフィック 日本版サイト 2022年1月2日付]

関連リンク

ワークスタイルや暮らし・家計管理に役立つノウハウなどをまとめています。

※ NIKKEI STYLE は2023年にリニューアルしました。これまでに公開したコンテンツのほとんどは日経電子版などで引き続きご覧いただけます。