お酒を減らしたいのに… 医師が教える減酒のコツは?

コロナ禍が長引き、家で酒を飲む量が増えてしまい、そのままアルコール依存症のリスクが高くなっている人が増えています。どうすれば飲む量を減らせるのか。また、飲むのをきっぱりやめるにはどうしたらいいのか。酒ジャーナリストの葉石かおりさんが、東京アルコール医療総合センター・センター長で、『「そろそろ、お酒やめようかな」と思ったときに読む本』(青春出版社)の著者でもある垣渕洋一さんに話を伺いました。

◇ ◇ ◇

コロナ禍がもう2年も続いている。

筆者の周辺では外飲みがままならない状況もあってか、家飲みが習慣化し、飲酒量が増えている人が多くなった。

しかし、その一方で外飲みの機会が減ったことを機に、飲む量を減らしたり、ほとんど飲まなくなった人たちもいる。

両者に共通しているのは、コロナを機に「酒の飲み方が変化した」ということだ。日経Goodayなどの読者に「お酒と健康」をテーマにとったアンケートでは、「コロナ禍より前と、コロナ禍以降で、飲酒量や頻度など生活習慣が変わりましたか?」という設問に対し、「変わった」と答えた人が半数近くにも上っているという[注1]。

飲む量が減っただけであれば、特に問題はない。問題なのは、飲酒量が増えてしまっている場合だ。飲む量が増え続け、多量飲酒が習慣化して、アルコール依存症になってしまったり、短期的に飲み過ぎて肝臓の状態が急激に悪化してしまうケースもある。

実際、アルコール依存症などの専門治療を実施する久里浜医療センターでは、アルコールに関する電話相談が、コロナ前と比べて1.5倍になったという[注2]。

筆者はというと、家飲みをしていたら酒量が増え、「このままではアルコール依存症になるのではないか」という不安から、飲む頻度を減らすことにした。今では「飲酒は週2回」というペースを一応守ってはいるが、今後はどうなるかわからない。

先ほど触れたアンケートでも、コロナ禍以降、飲む量や頻度が減ったり、断酒したと答えた人が多かった。だが、酒が好きな人ほど、あとでリバウンドしてしまうのではないかという懸念もある。

そこで、東京アルコール医療総合センター・センター長で、『「そろそろ、お酒やめようかな」と思ったときに読む本』(青春出版社)の著者でもある垣渕洋一さんに、コロナ禍における断酒・減酒の実態や、確実に断酒・減酒を実行する方法などについて話を伺おう。

[注1]アンケート結果については、次回の本連載で詳細に解説する

[注2]NHK「きょうの健康」2021年11月9日放送より

いきなり重度の肝硬変になってしまう患者も…

コロナ禍になってから、先生の病院におけるアルコールに関する相談数は増えているのでしょうか?

「私が勤務する病院においては、アルコールに関する電話相談の数は、コロナ前とそう変わりません。ただ問題なのは、病院に来たときにすでに重度の肝硬変になっているような人が目立つようになったことです。つまり、肝臓の機能が維持できなくなり、様々な合併症が現れる状態に短期間でなってしまっているということです。一般に、コロナ禍でアルコールの害を受けているのは女性が多いと言われていますが、私の病院では男女問わず、ですね」(垣渕さん)

重度の肝硬変? 短期間でそんな状態に陥る原因は一体何なのだろうか。そしてなぜ女性のほうが多いと言われているのだろう。

「酒量が増え、肝臓の状態が悪くなった理由は千差万別です。コロナ禍では、感染が怖くて、不安から家でひたすら飲んでいたら具合が悪くなり、それでも受診のための外出さえも怖く、そのまま悪化してしまった、という話も聞きます。また、女性の場合は、コロナ禍で職を失った非正規雇用の女性が、不安を紛らわすために酒を大量に飲むようになったケースも多いようです。ただ、悪化する前に病院に来て、減酒を相談する方ももちろんいます」(垣渕さん)

「晩酌をしないと1日が終わらない」は危険なサイン

垣渕さんから見ると、「コロナ禍は断酒・減酒を考えるいい機会」だという。垣渕さんの本を読んで、酒をやめたり減らしたりした読者から、SNSを通じてメッセージをもらうことも増えたという。

それでは、どのような人が断酒・減酒を考えるといいのだろうか。

「酒量が増え続けてしまい、減らしたいのに減らせない人や、休肝日なしに毎日飲む人はもちろん、『晩酌をしないと1日が終わった気がしない』という人、お酒をやめると想像するだけで喪失感や切なさを感じるような人ですね。その喪失感こそが、アルコールへの依存度の強さを表していると思います」(垣渕さん)

「晩酌をしないと1日が終わった気がしない」というのは酒飲みの常套句。これを言っているうちは、なかなか自分の状況を客観視できそうにない。「自分のアルコール依存症のリスクを判断するために試してもらいたいのが『AUDIT(オーディット)』です」と垣渕さんは言う。

「AUDITはWHOが開発したスクリーニングテストです。肝臓の数値が悪化したり、お酒による人間関係の悪化や、仕事に穴を開けてしまうなどの社会的な問題が重なったら、まずはAUDITで自分の状況を客観視してみましょう。その結果を見て、断酒や減酒を検討すればいいと思います」(垣渕さん)

AUDITは厚生労働省の「e-ヘルスネット」に掲載されている。質問は10個。「あなたはアルコール含有飲料をどのくらいの頻度で飲みますか?」、「飲酒するときには通常どのくらいの量を飲みますか?」、「過去1年間に、飲酒のため前夜の出来事を思い出せなかったことが、どのくらいの頻度でありましたか?」といった質問がある。

結果は0~40点で示される。7点以下は「問題ない飲み方」(ローリスク飲酒群)、8~14点は「有害飲酒」(ハイリスク飲酒群)、15点以上は「危険な飲酒」(依存症予備軍)、20点以上「早急な治療が必要」(依存症群)となる。

ちなみに筆者は12点で「有害飲酒」だった。「飲酒は週2回」と決めたものの、まだまだ危険性をはらんでいるようだ。確かに年末の飲み会で、酔っぱらって人の靴を履き間違えて帰宅する失態をおかしてしまった(恥)。

それでも完全に酒をやめようとは思わない。いや、酒飲みの多くは、自分の状況を知ってもなお、なかなか断酒・減酒を実践できないように思う。「わかっちゃいるけどやめられない」というやつだ。

「酒は薬物」という認識を持とう

「なかなかお酒をやめられない人は、往々にして飲酒のデメリットや認識不足があります。日本では『酒は百薬の長』という言葉がいまだに信じられていることからも、その認識の甘さがよくわかります。まず、お酒は『嗜好品』ではなく、脳や体へ影響を及ぼす『薬物』であることを理解しましょう。アカゲザルを使った薬物の依存性の比較実験において、アルコールはモルヒネと同等の依存性があるというデータもあります」(垣渕さん)

モルヒネは医師の指示のもとで使う薬物。そのモルヒネと「同等の依存性がある」と聞いてもなお、「お酒はコンビニでも買えるし」とつい軽視してしまいがちだ。そして、酒を飲んだときの多幸感が、そうした危険性すら一瞬にして忘れさせてしまう。

「その多幸感こそ、お酒がもたらすドーパミンの仕業です。ドーパミンとは中枢神経系に存在する神経伝達物質で、幸せな気分の素となる快楽物質です。お酒は少量でも効率よくドーパミンの分泌を促します。また、飲酒が習慣化し、ドーパミンによる快感に慣れてくると、飲んだときだけではなく、『今夜は飲み会だ』と思っただけでドーパミンが反射的に分泌されるようになるのです」(垣渕さん)

確かに「今夜は飲み会がある」と思うと、朝からウキウキした気分になる。適当なところで仕事を切り上げ、出かける準備を優先してしまう。酒飲みであれば、この気持ちがよくわかるはずだ。

若くして飲酒習慣ができると依存症になるのも早い

酒は「買いたい」と思ったときに、コンビニやスーパーで安価で入手できる。しかも少量で効率よく脳への報酬であるドーパミンが分泌する。垣渕さんによると、このお手軽感こそが、気づかぬうちに危険な状態に陥ってしまう原因の1つだという。

しかし、いくら手軽だといっても、そう簡単には完全なアルコール依存症と診断される状態にまではならないのでは、と思ってしまうのだが…。

「飲酒習慣に問題が起きてから、依存症になるまでの期間には個人差があります。若くして飲み始めた人ほど、早いうちに依存症になると言われています。中学生から飲み始め、大学生で依存症を発症し、20代で肝硬変になり、30代で入院する人もいます。また定年退職後に飲酒量が増え、70~80歳で発症する人もいます」(垣渕さん)

飲み始めて数年で依存症… そんなケースがあることを聞くと、人ごとを決め込んでいるわけにはいかない。

「こうした例から言えるのは、どんな人でも、また何歳になっても依存症になるリスクはあるということ。私の勤務する病院にも、ごく普通の会社員で依存症を抱えている人が多数いらっしゃいます」(垣渕さん)

飲酒量を「見える化」し具体的な目標を決める

では、具体的な断酒・減酒の方法を垣渕さんからご教示いただこう。

「断酒・減酒をしたい人は、とにかく明確で、無理のない目標を立てることから始めましょう。何となく今よりお酒を減らしてみる、というのではなく、肝臓や中性脂肪の数値をいくつまで下げる、体重を何キロ減らす、酒量を今の半分まで減らす、といった感じです。お酒を減らすことはあくまでも手段。その先にある酒による健康被害をなくすことが、そもそもの目的であることを忘れないようにしましょう」(垣渕さん)

健康を取り戻すという目的より前に、「酒量を減らす」ことを目的にしがちだ。「手段が目的」となってしまうと、なかなか続かない。そんなときに活用したいのが、「飲酒日記」だという。

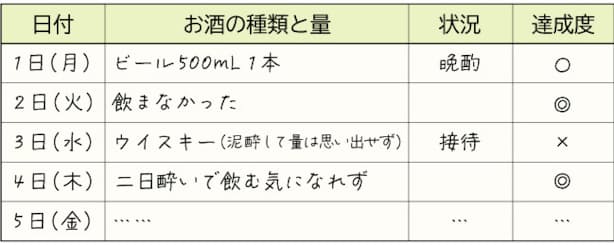

「断酒・減酒を継続して行っていくには、『見える化』が重要です。手帳にその日の飲酒量を書き込むシンプルな日記でもいいですし、パソコンのソフトやアプリを使うという手もあります。断酒・減酒の成果を可視化することによって、達成感を得ることができます。記録する際の注意点は、正確に書くことです。病院でもそうアドバイスしています。罪悪感からか、飲酒量を少なめに書いてしまう人もいますが、血液検査の結果や体重などの数値を見ると、結局飲んでいることがバレてしまいますね」(垣渕さん)

具体的な目標を設定し、日々の飲酒量を記録していく。断酒・減酒は、ダイエットと通じるものがある。「数字は嘘をつかない」というのも同じだ。そして、これを継続していくためには、お酒に代わる報酬を用意してあげることも大事なのだという。

飲酒日記の例

「お酒以外で、快楽物質のドーパミンを得られるものを見つけましょう。運動や甘いもの、コーヒーなどもいいですよね。誰かにほめてもらうのも非常にいい方法です。SNSなどで断酒・減酒仲間とゆるいつながりを持つと、断酒・減酒の様子を投稿することで、いいねがもらえるので続けるモチベーションになります」(垣渕さん)

確かにほめてもらうことは、モチベーションアップに即つながる。筆者自身、取材の際に減酒による体重減少を垣渕さんに報告したところ、「えらかったですね!」と満面の笑顔でほめてもらい、「もっとがんばろう」と思えた。自分に合った報酬を見つけることができれば、継続できそうだ。

専門外来を利用して医師の伴走のもと断酒・減酒

それでもやっぱり断酒・減酒は難しいと思ったら、アルコール外来の専門医の力を借りるという手もある。

「昨今、『飲酒量低減外来』や『酒害外来』が増えていて、敷居もだいぶ下がりました。病院ではAUDITによる評価、病歴、飲酒歴、家族構成などを伺った後、採血などの検査を行います。現在の状態がわかったところで、断酒か減酒かのご希望を聞き、アドバイスや治療を行っていきます。そして仕事や日常生活に支障が出ないように、飲むパターンを変えていきます。患者の方に医師が伴走するような形で、お酒の量を減らしていくのです」(垣渕さん)

アルコール依存症と診断された場合、減酒のための薬も処方してくれるという。

「私の病院では、飲酒量低減薬セリンクロ(一般名:ナルメフェン塩酸塩水和物)を処方することがあります。これは、お酒を飲む1~2時間前に服用すると、飲酒量が減らせるものです。副作用もありますが、合う方にとっては効果が大きいものです」(垣渕さん)

飲酒量低減外来は「1回診てもらったら終わり」ではなく、定期的に通院し、医師と相談しながら治療を進めていく。まさに伴走型の治療だ。時間も費用もかかるが、本気で断酒・減酒をしたいと思う人は一考する価値大である。

酒好きにとって、断酒・減酒は、人生の楽しみや生活の潤いを手放すようなもの。しかし手放した分、病気のリスク減少や健康、時間といった手に入るものもある。今は平均寿命も長くなり、人生100年と言われる時代だ。酒好きだからこそ、長く酒を楽しむために、まずは減酒という選択肢を考えてみてはどうだろうか。

(文 葉石かおり=エッセイスト・酒ジャーナリスト)

[日経Gooday2022年2月8日付記事を再構成]

関連リンク

健康や暮らしに役立つノウハウなどをまとめています。

※ NIKKEI STYLE は2023年にリニューアルしました。これまでに公開したコンテンツのほとんどは日経電子版などで引き続きご覧いただけます。

関連企業・業界