コロナ禍で増える「肩こり」の損失 1人1カ月9700円

新型コロナウイルス禍が終わらないなか、首の不調や肩こりを訴える人が増えている。4人に3人が「肩こり」を訴えているとする調査結果もある。肩こりなどの痛みを抱えて仕事がはかどらないことで生じる労働損失は、病欠コストより大きいともいわれる。肩こりの背後に思わぬ病気が隠れている場合もあるなど、「たかが肩こり」とあなどれない。

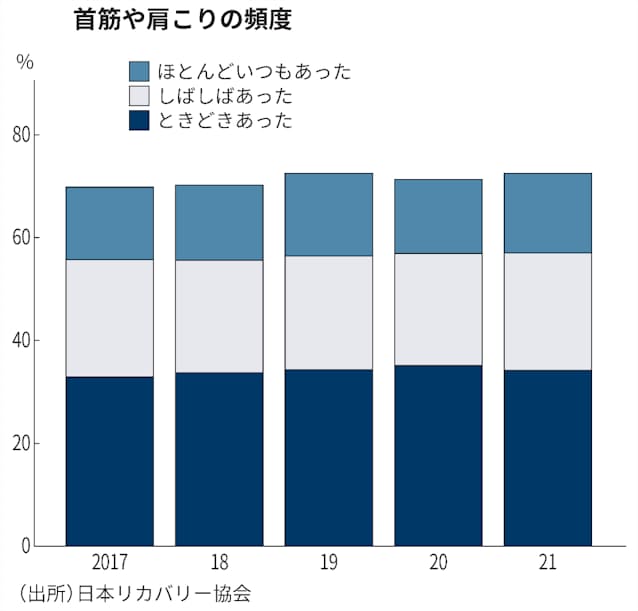

「積極的休養」の普及や啓発活動を行う日本リカバリー協会(神奈川県厚木市、片野秀樹代表理事)は6月、全国10万人を対象に行った調査(2021年11~12月実施)で、首筋や肩がこることが「あった」と答えた人の割合が72.5%に上り、17年調査以降で最多だったと発表した。

東京・表参道の整体サロン「Ibis」代表で理学療法士の内田直生氏は、コロナ禍で来院する患者の7割が肩こりを訴えると語る。「自宅のテーブルや椅子などが長時間の仕事用には適していない人も多く、首や肩に負担がかかっていることが一因」と指摘する。

健康状態の自己評価が低い日本人

もともと日本では、「自分の健康状態が悪い」と認識している人の割合が他国に比べ多い。経済協力開発機構(OECD)の医療や健康に関するリポート(21年)によると、日本は平均寿命が84.4歳と世界一で、新型コロナ禍でも寿命が伸びた数少ない国だ。その他の指標でも結果は良好だ。にもかかわらず、健康状態が「良い」もしくは「とても良い」と答えた人の割合は、36カ国中で最も低い韓国に次ぐ結果だ。一方、「悪い」または「非常に悪い」との回答は5番目に多い。

健康状態の自己評価が低い日本人だが、多くが悩まされているのが「肩こり」だ。厚生労働省が3年ごとに本格実施する国民生活基礎調査では、体の自覚症状の上位に肩こりが常に挙げられ、直近の調査(19年)でも女性で首位、男性では腰痛に続いた。

肩こりは「国民病」といえるが、症状であって病名ではない。日本整形外科学会では、肩こりを「首筋、首のつけ根から、肩または背中にかけて張った、凝った、痛いなどの感じがし、頭痛や吐き気を伴うことがある」と説明する。

「肩がこる」との表現は夏目漱石の著書「門」から広まったとの説があるが、1世紀超を経て、肩こりが働く上での「損失コスト」だとみる研究が進んでいる。産業医科大学の永田智久准教授(産業医学)らがコロナ禍前の18年とコロナ禍の20年、21年に、製薬会社などの従業員のべ4万人を対象に実施した調査によると、いずれの年でも最も多い不調は「首の不調や肩こり」だった。

同時に、不調が原因で仕事の能率が悪くなるという労働生産性の低下を金額に換算した「損失コスト」を調べた。首の不調や肩こりによる1人当たりの損失額(1カ月)は18年が8689円なのに対し、20年は1万67円、21年は9716円に上った。損失コストは、不調の有無や、症状があるときの仕事量やミスの多さといった仕事の質を症状がないときと比較した質問などをもとに金額を算出した。

心身の不調、能力低下に

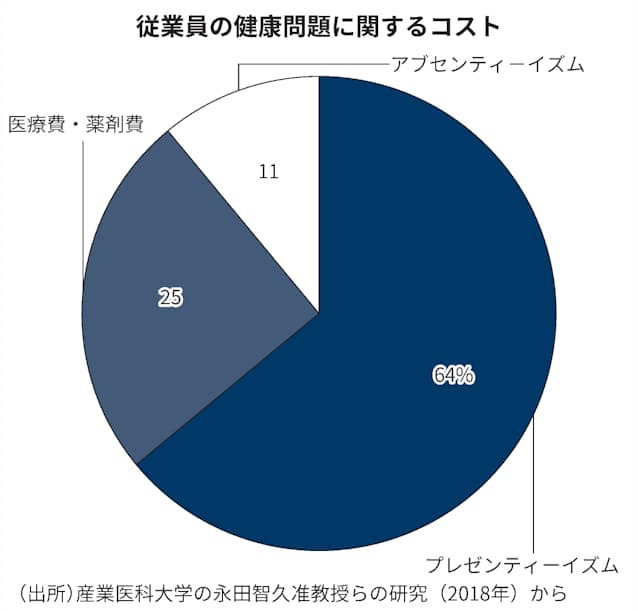

仕事の能率が悪くなる不調は肩こりだけではない。「だるい」「気分が落ち込む」なども含め心身の不調を抱えたまま仕事をしている状態を「プレゼンティーイズム」といい、パフォーマンス(労働遂行能力)の低下を引き起こすとの指摘がある。永田氏らが18年に製薬会社4社の従業員1万2350人を対象に行った調査では、健康問題に関わるコストのうち、医療費や薬剤費は25%、病気での欠勤(アブセンティーイズム)は11%だったのに対し、プレゼンティーイズムは64%を占めた。万全ではない健康状態で働き続けると、医療にかかる費用や病欠よりも大きな損失をもたらすことが明らかになり、従業員の健康増進や健康維持を目指す「健康経営」が注目されるようになった。

永田氏が顧問をつとめる健康関連ITサービスのバックテックの福谷直人社長は、コロナ禍で「企業のプレゼンティーイズムへの関心が改めて高まっている」と語り、同社の法人向けの肩こりや腰痛対策のアプリ「ポケットセラピスト」への問い合わせも増えているという。

この現象は国内にとどまらない。英BBCは21年6月に「プレゼンティーイズムが生産性をしのぐ理由」を特集した。英国内でプレゼンティーイズムのために労働者1人当たり年間35日の平日が失われ、週50時間以上働いた後に生産性が急低下するとのデータを紹介し、プレゼンティーイズムから脱するための方策を論じた。

プレゼンティーイズムの中で日本人が最も悩む首の痛みや肩こりによる生産性低下を防ぐために、自分でできることもある。オンライン学習サービスのSchoo(スクー)で「姿勢学」などの講義をもつIbisの内田氏は「パソコンを打ったりスマートフォンをみたりと、頭が前方に傾き、肩が前に出て、首や肩、背中の筋肉が伸びた状態になりがちだ。血流が悪く筋肉が硬くなり肩がこりやすくなる」とし、「頭と背中が一直線になるよう姿勢を意識することが大事だ」と語る。その上で「正しい姿勢でも、同じ状態で8時間座っていれば肩はこる。生活の中で適宜体を動かす習慣を身につける」ことを提案する。

限られる脊椎脊髄の専門医

東急スポーツオアシス十条などで体の機能改善を指導するフィットネストレーナーの西沢実佳氏に、肩周りの血流の改善に有効なストレッチ法を聞いた。動画を参考に自宅や職場で仕事の合間に実践してみてはどうか。

それでも痛みが改善しなかったり、手や指先にしびれを感じたりするのであれば「正確な診断と専門的な治療が必要となる。頚髄(けいずい)症や頚椎(けいつい)椎間板ヘルニアなどの変形疾患であったり、脳梗塞や糖尿病、感染症、ガンの転移など他の病気が原因で手や指先にしびれや首に痛みがでたりしているかもしれない」。こう語るのは、東京慈恵会医科大学付属病院脊椎・脊髄センターの篠原光副センター長(整形外科)だ。

これまで大学病院および世田谷人工関節・脊椎クリニックなどで4千件を超える脊椎脊髄手術に携わってきた篠原氏は「パソコンのキーが打ちづらかったり、スマホをタップできなかったりするまで我慢して放置する人もいるが、症状が慢性化すると手術をしても改善の実感が得られにくい」として、早めにコンピューター断層撮影装置(CT)や磁気共鳴画像装置(MRI)などの精密検査と脊椎脊髄外科の専門医の受診をすすめる。

ただ、整形外科医の中で首などの脊椎治療を専門にしている医師の数は限られる。日本整形外科学会に所属する医師は約2万6千人だが、脊椎治療を手掛ける医師は15%程度で、専門性が高い指導医はその半数ほどだという。日本脊椎脊髄病学会のウェブサイト(http://www.jssr.gr.jp/)にある全国の指導医リストは助けになるだろう。

ここまで個人が努力をしたとしても、プレゼンティーイズム対策には限界がある。「職場でのメンタルヘルスに対する企業の課題意識は高まっている」(永田氏)が、それと比べて、「国民病」の肩こりの仕事への影響に対する企業の認識はどうか。海外では、医師や専門家がオフィスの机や椅子、腕の位置などをコンサルティングする機会を設ける企業もあるという。日本でも、肩こりなどの痛みへの対策を放置すると企業損失につながることをもっと意識すべきだ。

(編集委員 木村恭子)

[日経電子版8月23日公開記事を再構成]

関連リンク

健康や暮らしに役立つノウハウなどをまとめています。

※ NIKKEI STYLE は2023年にリニューアルしました。これまでに公開したコンテンツのほとんどは日経電子版などで引き続きご覧いただけます。