歯周病が健康寿命を縮める 糖尿病や認知症にも悪影響

エイジングに気を配り、何を食べるかに高い意識を持っている人は多い。一方、その入り口となる「口」の状態にも関心を払い、適切なケアをしているだろうか。例えば、歯磨き時の出血を少量だからと放置していたり、歯科で健康状態を定期的に点検してクリーニングを受けたりしていないという人は要注意だ。

歯を失う人は60代で急増 原因トップは歯周病

「シワや白髪対策には手間をかけるのに、歯の不調はよほど気になる状態になるまで放置という患者をしばしば目にするが、40歳を超えたら真剣に口腔ケアに取り組んでほしい」と天野教授は話す。

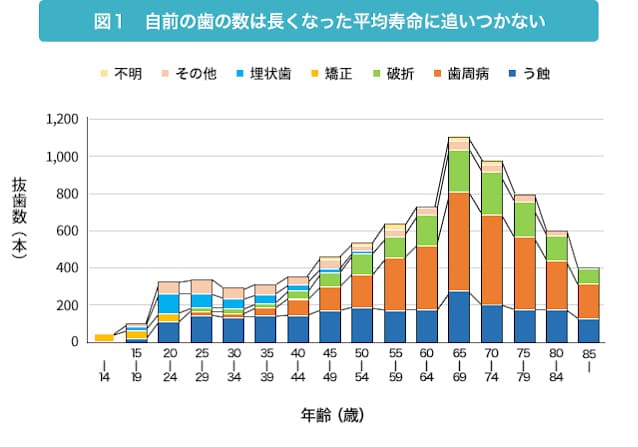

「食べる」「話す」といった生きるために不可欠な口の機能を支える重要な器官が「歯」。「昭和の時代に比べると日本人の歯は明らかに長持ちになってきたが、自前の歯の数は60代から減り始め、長くなった平均寿命に追いついていない。その原因が歯周病と虫歯。なかでも歯周病は原因の1位を占める」と天野教授は言う(図1)。

60代以降、歯を失う主原因となる歯周病は、歯周病菌が歯肉や歯を支える歯槽(しそう)骨など歯の組織をむしばむ感染症だ。「歯周病菌のすみかとなるのが磨き残しによって歯にこびりつく歯垢(しこう)。わずか1ミリグラム中に10億個もの細菌が存在し、その多さは糞(ふん)便並みだ」と天野教授は指摘する。この細菌の中に歯周病や虫歯の原因菌がいる。

最新の調査では、歯周病の指標である「4ミリメートル以上の歯周ポケット(歯と歯肉の間にできる溝)が1カ所でもある人」の割合は50~54歳で54.1%と実に半数以上を占める(厚生労働省「平成28年歯科疾患実態調査結果の概要」)。「歯周病は自覚症状がないまま進行していく」(天野教授)。歯周病菌に感染した初期の歯肉炎の段階では歯肉がたまに腫れる程度だが、歯周炎になると歯と歯肉の間に歯周ポケットができ、歯周組織の破壊が始まる。そして本人が気づかない間に歯肉が腫れ、歯槽骨を溶かし、歯がぐらついて最後は抜け落ちる。

歯周病菌は全身に飛び火 コロナ重症化の要因にも

歯周病は新型コロナウイルス感染症の重症化要因になるかもしれないとの指摘がある。2022年3月に発表されたコロナ入院患者128人(20~97歳)の口腔環境を調べたブラジルの研究では、歯周病の重症度がコロナ感染症の重症化や集中治療室(ICU)への入院リスクの上昇、死亡リスクの上昇につながっていた[1]。

「歯周病は慢性的な炎症を伴う疾患で、感染症による炎症も悪化させるだろうと考えている。また、口腔内の舌や歯肉にはコロナウイルスの侵入口となる『ACE2受容体』というたんぱく質が存在する。歯周病菌が作り出すたんぱく質分解酵素はこの受容体を覆うコーティングをはがして露出させ、ウイルスを取り込みやすくするようだ」(天野教授)。

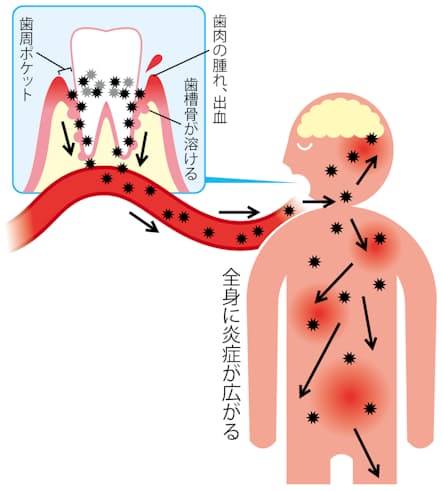

今、関心が集まっているコロナだけではない。「炎症を引き起こす」性質を持つ歯周病菌は口の中だけにとどまらず、全身に炎症を飛び火させ、いくつもの疾患に関係することが近年の研究で明らかになってきた(イラスト)。

歯周病菌は歯周ポケットで歯肉のたんぱく質を溶かして潰瘍を作る。「潰瘍は擦りむいた傷と同じで、常に微量に出血している。虫歯菌は糖を好むが、歯周病菌は血液に含まれる鉄分とたんぱく質を栄養にする。そのため、出血があると増殖し、さらに血液を求めて深く潜り込み、産生する酵素で歯肉や歯槽骨を溶かしていく」(天野教授)。

歯肉の血管内に侵入した歯周病菌は血流を通して全身の組織に到達する。歯周ポケットが5ミリメートル程度の歯周病が口腔内全体に発症すると、ポケット総面積は55~72平方センチメートルに及ぶ。体内で常に手のひら1つ分の火事(炎症)が発生していると想像すると、影響を実感しやすいだろう。「歯ブラシでさっとこするだけで出血したり、柔らかい歯ブラシでないと痛くて磨けなかったりという人は歯周病菌による炎症の影響が体内に広がっている可能性が高い」(天野教授)。

歯周病が引き起こす炎症は全身の老化を促進する糖尿病とも密接に関わる。歯周病は糖尿病を悪化させ、糖尿病もまた歯周病を悪化させることが明らかになっている。広島県で行われた研究では、糖尿病患者が歯周病の治療をすることによって炎症の指数が減少し、過去1~2カ月の血糖値の指標となる「HbA1c(ヘモグロビンエーワンシー)」が減少した[2]。19年には「糖尿病治療ガイドライン」で2型糖尿病の人への歯周病治療が「推奨レベルA」になった。今や歯周病は糖尿病の合併症である網膜症や腎症、神経障害、足病変、動脈硬化性疾患と並ぶ「第6の合併症」とも呼ばれる。「歯周病を治療し、口腔内の炎症を抑制すると、血糖値上昇の原因になるインスリン抵抗性にも改善がみられる。糖尿病専門医の中には『歯周病治療を行うと、糖尿病の薬を1種類減らせる』と言う人もいる」(天野教授)。

慢性歯周炎の人、アルツハイマー病発症リスクが1.7倍に

さらに健康長寿面で注目したいのが、老化とともにそのリスクが増す認知症との関係だ。台湾で50歳以上の歯周病患者9291人と健康な1万8672人を10年間追跡した調査では、慢性歯周炎のある人は、ない人と比べてアルツハイマー病の発症リスクが1.7倍に高まっていた[3]。アルツハイマー病で死亡した患者の脳組織からはジンジバリス菌という歯周病菌が検出されたが、正常な人の脳組織では検出されなかったという報告もある[4]。

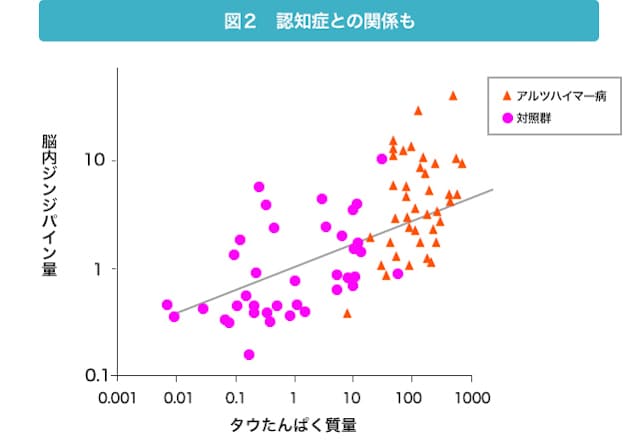

19年に発表された研究成果によると、アルツハイマー病で死亡した患者の脳組織を調べたところ、ジンジバリス菌が産生する酵素ジンジパインが多く検出され、その量とアルツハイマー病に特徴的なタウたんぱく質量が相関していることが分かった[5](図2)。

「これらの研究成果を受け、現在、米国では脳でジンジパインの働きを阻害する薬の効果を検証する臨床試験が行われている。私もジンジバリス菌がどのように脳に影響を与えるのか、その仕組みを調べているところだ」と天野教授は語る。なお、アルツハイマー病患者の脳だけでなく、動脈硬化によって狭心症や心筋梗塞を起こす「虚血性心疾患患者」の心臓の冠動脈や大腿動脈からもジンジバリス菌が検出されている[6]。

このように歯周病を引き起こす歯周病菌は全身を巡り、病気の発症や重症化に関係しているようだ。「未解明のことも多いが、はっきり言えるのは歯垢をできるだけ減らし、きれいな口を維持しておくことが最良の対策。正しい歯磨き習慣はもちろん、定期的に歯科でクリーニングを受けることをお薦めする」と天野教授。歯磨き時に出血するなど気になる症状があったら放置せずに歯科を受診し、生活の質の維持に直結する口腔の健康を守りたい。

[1]J Periodontol. 2022 Mar 16;10.1002/JPER.21-0624.

[2]Diabetes Res Clin Pract. 2013 Apr;100(1):53-60.

[3]Alzheimers Res Ther. 2017; 9: 56.

[4]J Alzheimers Dis. 2013;36(4):665-77.

[5]Sci Adv. 2019 Jan 23;5(1):eaau3333.

[6]J Oral Microbiol. 2017 Feb 8;9(1):1281562.

(ライター 柳本 操、イラスト 三弓素青)

大阪大学大学院歯学研究科口腔分子免疫制御学講座予防歯科学教授。大阪大歯学部卒。同大予防歯科学助手、米ニューヨーク州立大歯学ポスドク(博士研究員)などを経て、2000年から現職。歯周病菌の分子機構の解明や歯周病菌阻害剤、近未来の口腔ケア用品のためのインテリジェントマテリアル(次世代技術素材)などの開発に取り組む。個々の遺伝子と生活習慣の違いから将来の発病を予測する予測歯科による口腔疾患予防を目指す。

関連リンク

健康や暮らしに役立つノウハウなどをまとめています。

※ NIKKEI STYLE は2023年にリニューアルしました。これまでに公開したコンテンツのほとんどは日経電子版などで引き続きご覧いただけます。