搾乳室「職場に欲しい」 復帰後、女性の体に影響も

搾乳室が職場にない――。出産後、母乳が出る時期に仕事復帰した女性が困っている。勤務中にも定期的に搾らないと体調不良を起こしたり、母乳が出なくなったりするリスクもあり、「トイレを使用した」という声も上がる。復帰後の女性社員の健康や働きやすさのために、搾乳できる環境の確保が求められる。

搾乳できないと、発熱や痛み、母乳止まるリスクも

「母乳量が多く、胸が張って痛くて仕方なかった。搾乳しないとあふれてしまうが、場所に困りトイレに駆け込んだ」。神戸市のある会社員女性(30)は、2018年に第1子を出産し、約9カ月後に職場復帰。家では授乳を続けており、数カ月間は職場でも搾乳が必要だった。

トイレの個室に入っても搾乳する音が周囲に聞こえないか不安だった。不衛生な環境なので母乳は捨てるほかなく、「保存して娘にあげられたらよかったのに、もったいなかった」と振り返る。

会議が連続するときはトイレにも行けなかったが、男性上司に相談することはためらわれた。「まるで苦行のようだった。会社は復職後の女性社員の状況を考えて搾乳できる環境を整えてほしい」と訴える。

授乳期は母乳で胸が張ってくるので、仕事などで子どもと長時間離れる場合は定期的に搾る必要がある。母乳が排出されずたまると胸が硬くなって痛む。乳腺炎になり、インフルエンザのような高熱や悪寒、倦怠(けんたい)感が生じることもある。また、母乳育児を継続したくても出なくなってしまう恐れもある。母子の健康面から搾乳が重要となる。

くがやま助産院(東京・杉並)の助産師、伊藤敦美さんは、搾乳頻度や時間について「個人差が大きいが、約3時間に1回など頻回に必要な場合もある。慣れないうちは1回あたり30分ほどかかるのではないか」という。

声をあげにくい搾乳の悩み 社会に知られず

労働基準法67条には「育児時間」の規定があり、生後1年未満の子どもを育てる女性は、1日2回、少なくとも30分ずつ、子どもを育てるための時間を請求することができる。厚生労働省によると、搾乳に充てることも可能だ。

しかし、企業に搾乳室の設置を求める法律はない。独立行政法人労働政策研究・研修機構の副主任研究員を務める内藤忍さんは「授乳期に復帰する女性社員は会社全体の中では数が少なく、育児と仕事の両立で忙しいので声をあげにくい。搾乳の悩みがこれまで職場や社会にあまり知られてこなかった」と話す。

国際労働機関(ILO)は00年の母性保護勧告で、職場またはその近くに「適切な衛生状態の下で哺育するための施設を設置することに関する規定を設けるべき」としている。内藤さんは「日本の職場も搾乳スペースを設けるべきだ。同時に、搾乳のために仕事を一時抜けることに対する周囲の理解も不可欠」と指摘する。

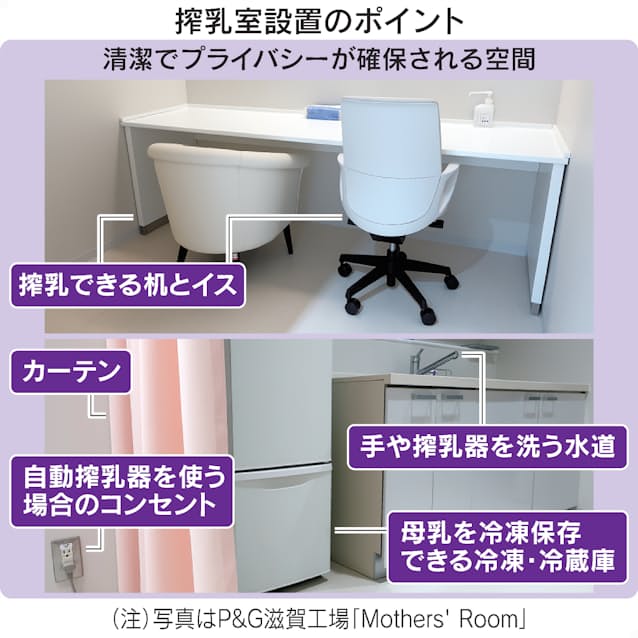

搾乳室の条件や設備を伊藤さんに聞くと、清潔でプライバシーが確保される空間であることが必要という。イスと机のほか、手や搾乳器を洗う水道や、自動搾乳器を使う場合のコンセントなどもあると便利だ。冷凍・冷蔵庫があれば母乳を保存し、持ち帰って子どもに与えることもできる。

女性管理職増へ搾乳室設置の動きも

搾乳室を設ける企業もある。P&G滋賀工場(滋賀県野洲市)は21年、搾乳や授乳ができる「Mothers' Room」を開設した。イスと机があるスペースと、冷凍・冷蔵庫と水道があるスペースを備える。

同工場で女性管理職を育成するため、女性が出産後も継続的に働くのに必要な環境を社員に聞き取ったところ、企業内保育所や授乳・搾乳室のニーズが浮かび上がり、設置を決めた。

担当者は「Mothers' Roomや22年4月に開園した企業内保育所の設置で女性管理職が一層増えてくれれば」と話す。「こうした施設がなければ復職が遅れていた」と話す社員もいるという。

東京海上日動火災保険も20年、本店(東京・千代田)に「Mothers' Room」を設置した。女性社員から「トイレの個室で立って搾乳している。施錠して利用できる部屋もなく困っている」という声が上がり対応した。

2つの部屋があり、一方はイスとテーブル、冷蔵庫を備えた搾乳スペース。もう一方にはソファベッドがあり、産後の社員だけでなく、妊娠中の社員や、生理痛や月経前症候群(PMS)など女性特有の不調を抱える社員が休養できる。

「イスに座って落ち着いて搾乳できる。テーブルに搾乳器を置くこともできるので助かる」「部屋があることで、女性社員が働きやすいよう会社が支援してくれている安心感がある」といった反響が寄せられるという。

男性育休促進、搾乳室需要増加の可能性

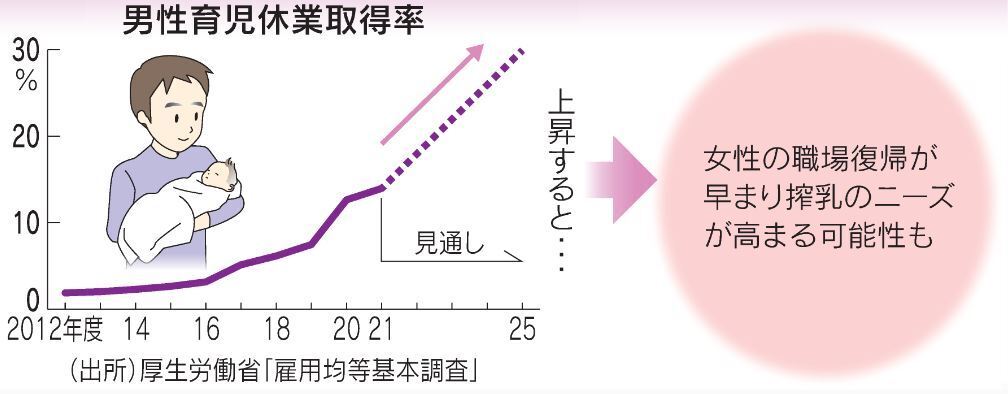

搾乳室の設置は、男性の育休取得促進とも関係してくる。22年10月施行の改正育児・介護休業法で、男性が子の出生後8週間以内に最大4週間取得することができる「産後パパ育休」を導入。従来の育休も2回に分割可能になり、夫婦が交代で休むなど柔軟な活用が想定される。現状では男性の育休取得率は13.97%(21年度)。国はこれを25年に30%に高める目標を掲げる。

内藤さんは「母親が早期に復帰するケースが増え、搾乳のニーズがより高まる可能性がある」と話す。厚生労働省の担当者は「職場の搾乳室に関する調査はこれまで行ってこなかった。今後、企業の取り組みや復職後の母親のニーズなどについて把握を進める」としている。

(船橋美季)

[日本経済新聞朝刊2023年1月23日付]

関連リンク

ワークスタイルや暮らし・家計管理に役立つノウハウなどをまとめています。

※ NIKKEI STYLE は2023年にリニューアルしました。これまでに公開したコンテンツのほとんどは日経電子版などで引き続きご覧いただけます。