一生健康で酒を飲むため 気をつけたい爪楊枝の使い方

前回(「お酒と口内環境の関係 よく飲む人は歯が抜けやすい?」)、日常的な大量飲酒は口内環境を悪化させ、虫歯や歯周病を招きやすい、という話を久里浜医療センター歯科医長の井上裕之氏から聞いた。

アルコールによる脱水作用が口内環境を悪化させやすく、また酔っぱらうと歯磨きが不十分になることなどが原因だと考えられる。また、糖分たっぷりの酒も歯に悪影響を及ぼすという。

筆者の周囲の大酒飲みを思い浮かべてみると、口腔環境が悪い人が結構な数でおり、歯周病から歯を失っている人もいる。改めて自分の酒の飲み方を考え直さねばと思った。

さらに恐ろしいことに、「歯周病の影響は、口腔環境だけではなく全身に至る」と井上氏は言う。

自分は虫歯になりやすいと思っていたため、虫歯の対策については気をつけていたが、歯周病の対策が十分かどうか不安になってきた。

そこで、井上氏に、歯周病についてさらに深掘りして聞いていくとともに、歯周病のリスクを高めない酒の飲み方についても解説してもらった。

歯周病菌が糖尿病や認知症のリスクにも影響!?

先生、歯周病が口腔環境だけでなく、体全体に影響を及ぼすというのは、いったいどういうことなのでしょうか?

「歯周病は、『歯周病菌』の感染によって引き起こされる炎症性の感染症です。昨今の研究によって、歯周病菌は、口内環境だけでなく全身に影響を及ぼし、心筋梗塞、脳梗塞、糖尿病、そして認知症といった病気にも密接に関わっていることが明らかになってきました」(井上氏)

歯周病によって歯を失う危険性があるだけでなく、心筋梗塞や糖尿病のリスクにもつながるなんて……。歯周病菌は、どうやって体に悪さをするのだろうか。

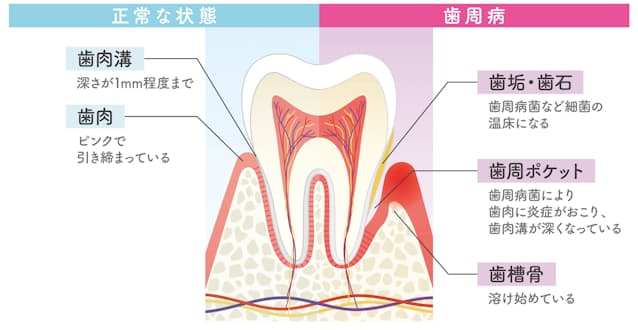

「歯周病によって歯肉が傷つくと、歯周ポケット内がただれた状態になり、毛細血管がむきだしになります。これによって、血管を通して歯周病菌が全身へと回ってしまいます。歯周病菌は血液の成分であるたんぱく質や鉄分を好むため、血管内に定着しやすいのです。また、歯周病菌を食事の際などに飲み込み、それによって全身へ菌が回ってしまうルートもあります」(井上氏)

歯周病のメカニズム

目に見えない歯周病菌が、気づかないうちに血管を通して全身に回り、命に関わる重篤な病気のリスクも上がってしまうなんて、考えただけでも恐ろしい。

「特に注意しなくてはならないのは、糖尿病です。歯周病があると体内に炎症物質が増え、インスリンの効きが悪くなることで、血糖値が下がりにくくなります。逆に、糖尿病があると血管がもろくなって歯肉が傷みやすくなり、歯周病が進みやすくなる傾向があります。つまり、糖尿病と歯周病はお互いに悪影響を及ぼしてしまうのです」(井上氏)

酒好きの人は、不摂生から血糖値が高めになってしまうことも多いので注意が必要だ。

「オーラルフレイル」が将来の寝たきりを招く

井上氏はまた、「歯周病によって歯を失うと、将来のフレイル(虚弱)につながる恐れがあります」と話す。

フレイルとは、加齢とともに筋力や認知機能などが低下した、いわば健康な状態と要介護の状態の中間だ。

「歯を失うと、咀嚼する機能が落ち、それが食事量の減少と体重の減少につながることがあります。この状態を『オーラルフレイル』と呼びます。オーラルフレイルになって体重が減少すると、次第に筋力も低下していきます。筋力が低下すると身体機能が低下し、転倒しやすくなり、最悪の場合は寝たきりになることも。また、オーラルフレイルによって咀嚼や嚥下の機能が落ちると、誤嚥性肺炎も引き起こしやすくなります」(井上氏)

これはもう、「負のサイクル」としか言いようがない。なるべくなら歯周病で歯を失わないよう、対策をとりたいものだ。

酒を飲むときはつまみも食べることが歯周病対策に

それでは、どのような酒の飲み方をすれば、歯周病のリスクを下げることができるのか、井上氏にアドバイスを聞いた。

「まず、お酒を飲む際には、水分をしっかりととることです。アルコールには利尿作用があり、それによって体が脱水状態になってしまいます。口腔内の唾液が少なくなり、喉が渇き、口の中がネバネバになった経験がある人は多いでしょう。これを防ぐには、アルコールによって失われていく水分を補えばいいのです。一般に、ビールを1リットル飲むと、1.2リットルの水分が体外へ排出されるといわれています。お酒と同量、またはそれ以上の水分を一緒にとるようにするといいでしょう」(井上氏)

日本酒の業界でも、日本酒と一緒に水を飲むことを以前から勧めている。確かに水分をきちんととっていると、少し深酒しても、翌朝に不快な口の渇きがほぼない気がする。「酒と一緒に水を飲むなんて邪道」などと言わず、口腔環境のためにも水分をとるようにしよう。

「水を飲むことに加え、おつまみを食べながらお酒を飲むのも大切です。食物をきちんと噛むことで、唾液が出やすくなるからです。何も食べずにお酒ばかりを飲んでいると、物を噛まないことに加え、アルコールによる脱水作用によって、唾液が分泌されにくくなり、口腔内がさらに渇いてしまいます」(井上氏)

前回(「お酒と口内環境の関係 よく飲む人は歯が抜けやすい?」)の話にもあったように、唾液は口腔内を清潔に保つのに欠かせないもの。サラサラの唾液の分泌を促すためにも、つまみを一緒に食べることが大事なのだ。

「すきっ腹だと、つい飲み過ぎてしまうこともあります。つまみを食べながらお酒を飲むことで、体への負担が軽くなります。口腔環境はもちろん、体のためにもつまみとともに飲むよう心がけましょう」(井上氏)

すきっ腹で流し込むビールの爽快感といったらないのだが、そこは歯周病予防のためにもグッと我慢……、ということか。

おつまみには、噛み応えのあるエイヒレやスルメ、鶏のもも肉、牛の赤身肉などがお勧め。また、唾液の分泌を促す酢の物もよさそうだ。

「3カ月に一度」は歯科医院に通う

さて、飲み方に加え、気になるのは普段のケアだ。前回(「お酒と口内環境の関係 よく飲む人は歯が抜けやすい?」)、歯磨きが十分でなかったりすると、口の中の細菌がネバネバした物質を作り出し、歯の表面にくっつく「歯垢(プラーク)」ができると聞いた。歯垢の中には歯周病菌がたくさん存在しているという。歯周病対策としては、何より毎日の歯磨きが重要になる。

しかし、歯垢は数日たつと石灰化して「歯石」へと変わる。すると、通常の歯磨きでは取れなくなるため、歯科医院で取り除いてもらわなければならない。そのため、定期的に歯科医院に通うことが大切なのだ。

「歯石が一番たまりやすいのは、下の前歯です。歯を磨いた後、鏡でチェックし、歯石がついてきたなと思ったら、歯医者へ行くようにしましょう。また、歯茎が腫れたり、出血したりしたら歯医者へ行くという方もいますが、そういった自覚症状を感じる前に歯科医院を受診するほうがベターです」(井上氏)

歯周病の初期は、歯茎の出血や腫れ、歯茎が下がる、口臭などの症状が見られる。そうした症状に気づいてから受診するよりも、「3カ月に一度」のように定期的に受診したほうが、歯周病対策としてはよいという。

「定期的に歯医者に来れば、虫歯があっても早い段階から治療を始めることが可能です。また、銀歯やセラミックなどの詰め物をしている人は、こちらも定期的に診てもらうようにしましょう。天然の歯に比べ、人工物は固く、すり減り方に差があるため、噛み合わせに問題が生じることがあります。また、時間が経つと詰め物が緩んでしまうこともあるので注意が必要です」(井上氏)

爪楊枝で歯茎を刺激するのは絶対にNG

ケアといえば、毎日の歯磨きについては筆者も頑張っているつもりだ。電動歯ブラシに加え、水流で歯間を洗い、さらにはデンタルフロスや歯間ブラシでケアをしているのだが……。

「それは頑張りすぎです(笑)。基本としては、歯茎と歯の境目をきれいに磨くことが大切です。加齢によって歯と歯の間があいてくるので、歯間ブラシはもちろん効果的ですが、やりすぎると隙間が広がってしまい、食べ物のカスが挟まりやすくなります。それがかえって虫歯や歯周病の原因になるので、やりすぎは禁物です」(井上氏)

ショック! 「毎食しっかりケアしているから安心」と思っていたが、やりすぎだった可能性もあるとは。歯科医院では歯の磨き方も教えてくれるとのことなので、この際きちんと習うことにしよう。

「あと注意してほしいのが、爪楊枝の使い過ぎです。居酒屋でよく目にするのが、爪楊枝を2つに折って、その先端で歯茎をギューギュー押している年配の男性がいますよね。これは歯茎にとって非常によくない。歯肉が傷つき、歯茎が下がってしまいます。酔っていると力の加減も分からなくなって、血が出るまでやってしまう人もいると思います。これはすぐにやめてください」(井上氏)

これを聞いて、ドキッとした人も少なくないのではないだろうか? しかし歯の間に挟まったカスを取るための爪楊枝が、逆効果になりうることがあるとは、これも初耳。歯や歯茎は、もっと丁寧に扱ってやらないといけないようだ。

一生健康で酒をおいしく飲むためには、体を健常に保つことが第一。そのためには飲み過ぎないことはもちろんだが、口腔内をいい状態でキープすることも実は欠かせない。歯周病を防ぐためにも、酒量、飲み方に加え、日常的な口腔ケアを見直そう。

(文 葉石かおり=エッセイスト・酒ジャーナリスト)

[日経Gooday2022年9月7日付記事を再構成]

関連リンク

健康や暮らしに役立つノウハウなどをまとめています。

※ NIKKEI STYLE は2023年にリニューアルしました。これまでに公開したコンテンツのほとんどは日経電子版などで引き続きご覧いただけます。