細胞が若返るオートファジー機能 活性化で老いを抑制

日々、細胞をメンテナンスする調整役の「オートファジー」機能

老化すると顔にシワが刻まれ、体力もなくなってくる。これは一種の「経年劣化」で、年を取れば誰もがそうなる、と捉える人が多いだろう。しかし、「生物という目で広く見ると、死なないベニクラゲや年を取らずにあるとき突然死ぬハダカデバネズミなど、いろいろな種がいます。では、なぜ人間は老化し死ぬのか。そのスイッチの在処(ありか)がわかれば解除することもできる、というのが私の考え」と話すのは、大阪大学大学院生命機能研究科・医学系研究科の吉森保・栄誉教授だ。

吉森栄誉教授の研究対象は「オートファジー」。「オート」とはギリシャ語で「自分」、「ファジー」は「食べる」で、細胞が自らの成分を分解する「自食作用」のことを言う。大隅良典東京工業大学栄誉教授がオートファジーをつかさどる設計図となる遺伝子を酵母から発見した功績により、2016年にノーベル生理学・医学賞を受賞。ともに研究に携わってきた吉森栄誉教授は現在、動物やヒトでの応用も踏まえて研究を進めている。

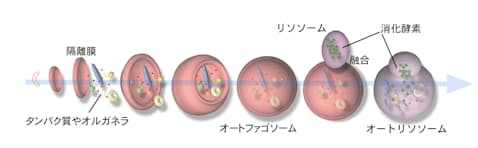

オートファジーとは「細胞の内側で日々営まれている回収と分解、リサイクルの仕組みのこと」(吉森栄誉教授)。「隔離膜」がゲームのパックマンのように細胞の中にある物質を包み込み、球体の「オートファゴソーム」になると、消化酵素を備える「リソソーム」という器官と混じり合い、「オートリソソーム」に。オートリソソームの中ではたんぱく質などが分解され、再利用される(下図参照)。

「私たちは1日に70gほどのたんぱく質を食事からとっているが、それ以外にこのオートファジーのみで1日に240g、ステーキ1枚ぐらいのたんぱく質を作りだしている」(吉森栄誉教授)。オートファジーが作り替えるのは「1日あたり細胞の中身の1~2%ほど」(吉森栄誉教授)だが、これが約37兆個ある全身の細胞すべてで行われる。

細胞の内側で日々こまめに行われているお掃除=オートファジー機能

わかってきた多彩な働き 細胞の若さを保ち病気を予防抑制

細胞の中のものを包み込むオートファゴソームの直径は1㎛(1㎛は1㎜の1000分の1)。こんな小さな世界で行われているオートファジーだが、実に多彩な働きをしていることがわかってきた。

オートファジーが体に果たす働きは、大きく以下の3つに分けられる。

1 飢餓状態のときに栄養を作り出す

飢餓状態になったときに、細胞の中身を分解して栄養源にする。ぼぼ飢餓に近い状態で生まれてくる出生時のマウス体内では活発にオートファジーが起こっていることから人間でも同様だと推定される。

2 細胞内の新陳代謝を行う

日々、細胞の内側で分解と合成を繰り返す。「少しずつ、中身を壊しては新たなものを作るという働きは、車の部品を毎日少しずつ新品に交換することと同じ。オートファジーが続く限り、細胞は数十日単位で新車の状態に生まれ変わる」(吉森栄誉教授)。

オートファジーの仕組みは全身に約37兆個ある細胞すべてで起こっているが、特に重要なのが神経細胞や心臓の心筋細胞での働きだという。「胃や腸の表皮細胞は1日、赤血球は3~4カ月のサイクルで細胞が入れ替わるが、神経細胞や心筋細胞はほぼ一生入れ替わらないまま。だから、これらの細胞でオートファジーが正常に働かないと病気になりやすくなる。実際にオートファジーが働かない状態にしたマウスでは脳の神経細胞に問題が生じ認知症のような症状が出たり、心不全になったりすることがわかった」(吉森栄誉教授)。

3 体にとって有害な物質を狙い撃ちして除去する

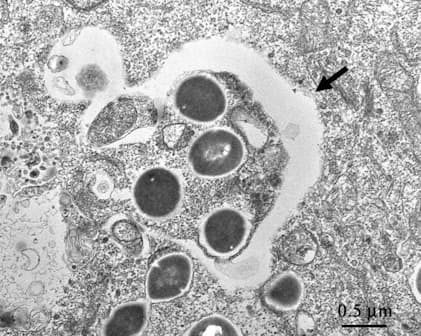

オートファジーは細胞内にあるものをなんでもパクパク取り込んで分解する仕組みだと考えられてきたが、吉森栄誉教授はオートファジーには体に有害になるものを見分け、狙い撃ちして取り込む働きがあることを世界で初めて発見した[1](写真)。つまり、病原体を攻撃する「自然免疫」のような役割もオートファジーは果たしているのだ。

オートファジーが狙い撃ちするのは、病原体だけでなく、体内で増えると問題を起こす塊状態のたんぱく質(アルツハイマー病やパーキンソン病の原因となる)、穴が開いたミトコンドリアなど(活性酸素が漏れ出す)。「異常な排除すべきものだけに目印がつき、それを見分けて排除するという非常によくできた仕組みがあることもわかってきた」(吉森栄誉教授)。

[1]Science. 2004 Nov 5;306(5698):1037-40.

60歳頃からオートファジーの働きは低下

多様な働きを担うオートファジーだが、その働きは加齢とともに低下すると考えられている。「恐らく、オートファジーは60代ぐらいを越えると急速にその働きが低下する。各種の動物で加齢による低下が観察されているし、ヒトの免疫細胞などでも確認されている。抗体産生の低下やがん、パーキンソン病などオートファジーと関連する病気の発症率がこの年代で一気に増えることと関係があるかもしれない。まだ仮説の段階ではあるが、ある年齢に達してオートファジーが低下してしまうことが発がん率を高める大きな要因になっている可能性がある」(吉森栄誉教授)。

老化によってオートファジーの働きが低下する「スイッチ役」となるのは何か。吉森栄誉教授はオートファジーにブレーキをかけるたんぱく質「ルビコン」を発見した。そして、高脂肪食の摂取により脂肪肝になった肝臓ではルビコンが増えていることがわかった。人類の長い飢餓の歴史で、たまに食糧にありついたときに脂肪を肝臓に保持するため、オートファジーにブレーキをかける働きが作られたのでは、と吉森栄誉教授は推測する。

ではルビコンをなくしたらどうなるのか。ルビコンを肝臓で作れないマウスを遺伝子操作によって作ったところ、高脂肪食を与えてもオートファジーが低下せず脂肪肝にならなかった[2]。

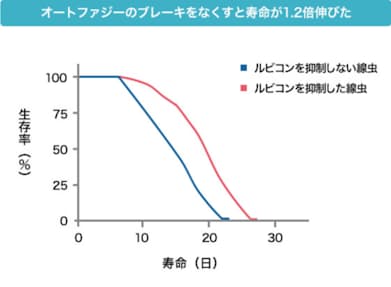

さらに吉森栄誉教授は老化にも着目。老化とともに全身の臓器でルビコンが増える。そこで、ルビコンをなくした線虫(ヒモ状の動物。老化・寿命の研究でよく用いられる)で実験をすると寿命が1.2倍伸び、2倍ほど活動的になった[3]。

吉森栄誉教授は、「集団として生きるなかでヒトの体内で老化のスイッチを押すという仕組みが作られたのなら、それは"仕組まれたことだから阻止できる可能性がある"と考えている」と言う。

老化のスピードをゆるめることが今後可能になっていくかもしれない。

[2]Hepatology. 2016 Dec;64(6):1994-2014.

[3]Nat Commun. 2019 Feb 19;10(1):847.

睡眠、運動、食事でオートファジーを維持

脂っこい食事をとることや、加齢によってオートファジーのブレーキ役となるルビコンは増えるようだ。

では、できるだけオートファジーの機能を落とさず維持するために、私たちが心がけられることはあるのだろうか。

「オートファジーが一気に低下するのは60代以降だと思われるが、これは平均値で、老化というものは個人差が非常に大きいことが知られている。その個人差を決めるのは環境要因が大きいと考えられる」(吉森栄誉教授)。

環境要因としてまず意識したいのが「睡眠」だ。ショウジョウバエを用いた研究で、概日リズムに沿って食事をとることと夜間に絶食期間をもうけることが、オートファジー維持に重要なファクターであるという研究結果が発表されたばかり[4]。吉森栄誉教授は、「オートファジーは寝ている間に活発になるが、このとき満腹状態で血中にアミノ酸がたくさんあるとオートファジーが抑えられてしまう。夕食を食べてすぐ寝ることはオートファジーの活性化を妨げる可能性が高い。夕食は早めの時間に食べて寝るまでの時間をあけることを個人的にはお薦めしたい」という。

前述したように、空腹状態もオートファジー活性を高めるが、「ちまたで流行している16時間断食というのは、長時間空腹状態を作るために、再び食事をした後に血糖値が急上昇する危険がある。また、16時間断食しないとオートファジーは起きないと書かれた本があるが、関係者に問い合わせたところ直接的な根拠はなかった。マウスの実験では6時間の絶食でオートファジー上昇が起こる。それに、そもそも食事と関係なく常に少しずつ起こっているオートファジーによる新陳代謝が重要であることを思い出してほしい。そして、有害物が現れたときには、満腹でもオートファジーは上昇する」(吉森栄誉教授)。

これもマウスの実験だが、運動によりオートファジーが上昇することもわかっている。「極端な運動不足は良くない可能性がある。よく眠って適度な運動をし、脂っこい食事をひかえて腹八分目程度にする、という心がけでオートファジーは維持されると思われる」(吉森栄誉教授)。

オートファジーと天然の食品成分に関する研究も世界中で行われている。

代表的なのが、納豆や味噌、チーズなどに含まれる「スペルミジン」という成分。たんぱく質よりも小さいポリアミンという分子の一種だ。スペルミジンは細胞や動物を用いた試験でオートファジーを活性化することが確認されている。「注目に値するのは、免疫抗体を作る能力が低下したお年寄りの免疫細胞にスペルミジンをふりかけると再び抗体をちゃんと作るようになったという報告があること。つまり、少なくとも抗体を作る細胞では老化は不可逆的ではなく、戻せるということだ」(吉森栄誉教授)。

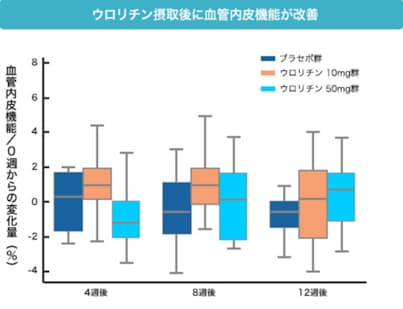

ブドウや赤ワインに含まれるポリフェノールの一種、レスベラトロールや、サケやイクラに含まれる色素成分、アスタキサンチンもオートファジーを活性化することが確認されている。ザクロやベリー類、ナッツ類などをとると、それらの食品に含まれるエラグ酸が腸内細菌によって「ウロリチン」という物質を作り出す。このウロリチンも加齢にともない機能不全となるミトコンドリアのオートファジーを促し、線虫の寿命延長、動物の筋肉増強効果などが報告されている[5]。

実は、日本人でエラグ酸を材料にウロリチンを腸内で産生できる人は半数ほどしかいないという。そこで、国内でウロリチンを産生できない人を対象に投与した試験を行ったところ、ウロリチンを1日10mg摂取することで8週後に血管内皮機能の改善が見られたという報告もある[6]。

見た目や体調から「年をとったかも……」と感じたら、これらの食品を意識してとるなど、早めに対策をスタートしたい。

吉森栄誉教授は、オートファジー研究の成果を広く産業界で活用するため、大阪大学発のスタートアップ「AutoPhagyGO」(オートファジーゴー)を設立。先ほど挙げた有望な成分などを含むサプリを企業と共同開発し、企業が販売を開始、オートファジー低下を防ぐ薬剤の開発や、オートファジー活性を測定する方法も探索。サプリに関しては、記憶力や免疫力などを糸口に摂取による効果も今後調べていく考えだ。2020年には、吉森栄誉教授が自ら代表理事を務める「一般社団法人日本オートファジーコンソーシアム」も立ち上げ、オートファジーの情報発信や産学官一体の活動を進める。

私たちが体内のオートファジーの状態を手軽に測ることでき、生活習慣や食事から有効な対策を選択できる――そんなことが実現する日を心待ちにしたい。

[4]Nature. 2021 Oct;598(7880):265-266.

[5]Nat Med. 2016 Aug;22(8):879-88.

[6]薬理と治療,vol49,10,1715-1728(2021)

(ライター 柳本 操)

大阪大学大学院生命機能研究科教授、医学系研究科教授。生命科学者、専門は細胞生物学。医学博士。大阪大学理学部生物学科卒業後、同大学医学研究科中退、私大助手、ドイツ留学ののち、1996年オートファジー研究のパイオニアである大隅良典栄誉教授(2016年ノーベル生理学・医学賞受賞)が基礎生物学研究所でラボを立ち上げた時に助教授として参加。17年大阪大学栄誉教授。18年生命機能研究科長。著書に『LIFE SCIENCE(ライフサイエンス)長生きせざるをえない時代の生命科学講義』(日経BP)、『生命を守るしくみオートファジー』(講談社)などがある。

関連リンク

健康や暮らしに役立つノウハウなどをまとめています。

※ NIKKEI STYLE は2023年にリニューアルしました。これまでに公開したコンテンツのほとんどは日経電子版などで引き続きご覧いただけます。