敵基地攻撃の装備を検討 脅威高まり「専守防衛」拡大

中国や北朝鮮のミサイル開発が進んでいます。緊張や脅威の高まりに備え、政府は敵の基地などを攻撃する装備を持つかどうか検討を始めました。実現すれば撃たれる前にたたくことになるため、憲法に基づく「専守防衛」の範囲が拡大する可能性があります。

岸田文雄首相は所信表明演説で「安全保障環境は厳しさを増している。敵基地攻撃能力も含め、あらゆる選択肢を排除せず現実的に検討する」と述べました。

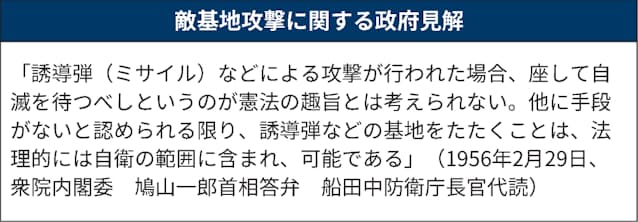

敵基地攻撃は自衛権に含まれ国際法上、合法です。しかし、日本には国際紛争の解決手段としては、戦争や武力の行使を放棄するとした憲法9条があります。防衛政策は専守防衛を基本とし、自衛隊の活動や兵器は自衛のための必要最小限度とされています。

このため敵基地攻撃は法的に可能としながらも、実行に必要な兵器は持たずにきました。相手の国土に甚大な打撃を与える攻撃型空母、長距離ミサイル、長距離爆撃機は自衛の範囲を超えるとされています。

こうした打撃力は日米同盟で米軍が担ってきました。しかし、中国や北朝鮮が軍拡を進める中、日本も自衛の範囲を広げ、一定の打撃力を持つべきだという声が強まっています。

自衛の範囲は拡大してきました。例えば台湾海峡有事への対応です。日本にも影響が及ぶと考えられ、政府は存立危機事態を宣言して自衛隊が米軍を支援する可能性があります。

米軍の護衛で自衛隊が武力を使えば集団的自衛権の行使にあたります。かつて日本政府は集団的自衛権は有しているものの、その行使は自衛の範囲を超えるとして認めていませんでした。米軍支援のため、憲法解釈を2015年に変え、日本の存立に関わる事態では行使を認めました。

これは自衛のための必要最小限度を見直し、専守防衛の範囲を広げたといえます。自衛の範囲の拡大と兵器の拡大は表裏一体です。米軍の護衛には空母のように航空機が発着できる艦船が重要とされます。攻撃型ではないというものの、空母のように運用する艦船を持つことは自衛の範囲内とされるようになりました。

敵基地攻撃では必要最小限度を超えるとされてきた長距離ミサイルの導入を検討します。認められれば、集団的自衛権や空母のような艦船に続き、専守防衛の範囲が広がります。

脅威の高まりとともに自衛の範囲を国際法の標準に近づけ、新たな兵器を入れるには国民的議論が必要です。空母のような大型艦船の運用は自衛の範囲内といえるのか、十分な議論がなされたとはいえません。

敵基地攻撃は1年かけて議論します。自衛隊の元海将で金沢工業大学大学院の伊藤俊幸教授は「将来どんな脅威が想定され、それにどう対処するか、戦略を立て、必要な装備を考える。戦略に基づいた議論が重要だ」と話しています。

伊藤俊幸・金沢工業大学大学院教授「戦略に基づいた議論を」

敵基地攻撃や台湾海峡有事について、自衛隊の元海将で米国防衛駐在官や統合幕僚学校長などの経験がある伊藤俊幸・金沢工業大学大学院教授に聞きました。

――敵基地攻撃能力はなぜ必要ですか。

「政治的には抑止力、特に核ミサイルに対する抑止力を高めるためだ。抑止力には『懲罰的抑止』と『拒否的抑止』がある。懲罰的抑止は、米国の弾道ミサイルによる核の傘のように、相手に耐えがたい打撃を与える能力を持つことで攻撃をあきらめさせる戦略だ。つまり『打撃力に基づく抑止』といえる」

「一方、日本は拒否的抑止だ。核ミサイルをミサイル防衛で排除する。海上でイージス艦が迎撃し、撃ち漏らせば地上から発射するPAC3ミサイルで撃ち落とす。相手に『高価なミサイルを撃っても撃ち落とされるだけで無駄ですよ』と相手の目標達成を拒否する」

「日米は、米国が打撃力をもって相手をたたく『矛』、日本は相手の攻撃から身を守る『盾』と役割を分担してきた。しかし、中国や北朝鮮がミサイル技術を向上させ、迎撃しにくいミサイルの開発を加速させているため、『今のミサイル防衛だけでは不十分。日本自身も一定の打撃力を持つべきだ』という声が高まってきた。従来から誘導弾(ミサイル)等の基地をたたくことは『座して死を待つものではない』として憲法違反ではない旨の統一見解があるが、改めて敵基地攻撃能力の保有を検討することになった」

――敵基地攻撃能力は憲法解釈の問題から日本政府は保有しないという選択をしてきました。

「敵基地攻撃は国際法上、国連憲章第51条が認める自衛権の行使にあたる。日本政府は憲法9条の解釈から『専守防衛』の立場をとり、敵基地攻撃については自衛権としての権利はあるが、それを実行するための能力は保有しないとしてきた。専守防衛は日本独特の政治的用語で、他国の領土まで行って攻撃する能力は持たないという意味で使用されてきた。敵基地攻撃はこの専守防衛との整合性をどうとるかが課題になる」

「敵基地攻撃という言葉も日本独特の表現だ。民間施設を狙うのではないと強調するため、あえて敵基地と付言しているが、これが逆に海外で誤解を与えてしまう。なぜなら戦時国際法上、武力行使で民間人を狙うことは戦争犯罪であり、攻撃対象が軍事施設になるのは当然の前提だからだ」

「例えば、今年5月イスラエルがパレスチナ自治区ガザを実効支配するハマスに攻撃されたとき、反撃でガザ地区にミサイルを撃ち込んだ。ハマスは、わざと司令部を民間施設と混在させているため、民間人が犠牲になったが、国際社会はイスラエルによる自衛権の行使として認めた」

「また、敵基地に反撃することは自衛権行使に他ならないのに、あえて『攻撃』という言葉を使うと、海外からは国際法上の合法性について見解が分かれる『ブッシュ・ドクトリン』のような予防攻撃的『先制攻撃』を考えているのではないか、と疑われる。安倍政権が敵基地攻撃に言及した際もこうした誤解を生じた。日本独特の安全保障用語は、国際法上、理解不能なことが往々にしてあり、誤解を与えないようよく整理する必要がある」

――武力紛争に関する国際法とはどのようなものですか。

「2つの法体系がある。一つは武力行使が容認できるものかどうか、合法性を判断する国際法(ユスアドベルム)だ。これは国連憲章や慣習法によって定められている。国連憲章第2条は『自衛の名の下の戦争』も含め、武力による威嚇と武力の行使を禁止している。威嚇や行使をする国が出てきた場合は、その行為が合法かどうか、国連憲章などに基づいて安全保障理事会が判断する。違法とされれば国連加盟国で制裁を加え、最終的に武力制裁(42条)することになる。これが集団安全保障と呼ばれる仕組みであり、各国の勝手な解釈による自衛権の行使の否定ともいえる」

「ただ集団安全保障が機能しない場合や安保理の判断が間に合わない場合、51条で攻撃を受けた国が単独または他国の支援を受けて反撃する権利を認めている。これが自衛権だ。単独で反撃するのが個別的自衛権、他国と一緒に反撃するのを集団的自衛権と呼ぶ。自衛権の行使には安保理への報告義務と、42条発動までの間に認められるという制限がついている」

「もう一つの法体系は、実際に武力紛争が起きているときに、戦闘行為などにおいて紛争当事者が守らなければならないことを規定した戦時国際法(国際人道法、ユスインベロ)だ。陸戦法規や海戦法規などのほか、傷病者の保護も定めている。この中に紛争当事者は軍事目標しか攻撃してはならないとの規定がある」

「戦時国際法上、軍事目標とはミサイルの発射台だけでなく、発射を命令する司令部も含まれる。自衛権の行使の目的は脅威を排除することにあり、ミサイルの脅威をなくすため司令部への反撃も認められる。さらにいえば、もし北朝鮮が日本にミサイル攻撃した場合、武力行使全体の指揮を執る平壌に反撃することも国際法では排除されない。さらに敵の攻撃に対する反撃力として一定の打撃力をもつ、ということは相手国に対する抑止力にもなる」

――敵基地攻撃の能力を保有する場合、どのような装備を持つことになりますか。

「陸上自衛隊には相手の領土に乗り込んでいく構えはない。考えられるのは空自の戦闘機か海自の艦艇からミサイルを撃ち込む方法だ。ミサイルは今も島しょ防衛用として装備しているが、その射程を延ばす。政治的に抑止力を高めるにはそれだけでよいが、軍事的に守りの固い敵基地への反撃を成功させるためには、相手がミサイルを迎撃できないよう相手のレーダーをかく乱させる航空機なども必要となる」

――韓国のミサイル対処は3段構えです。

「韓国は2013年の北朝鮮の3回目の核実験で北朝鮮が核兵器を保有したと確信し、次の朝鮮戦争は核戦争になるとして15年に米韓の作戦計画を見直した。その結果、韓国軍は①ミサイル発射の兆候を探知して先制攻撃するキルチェーン②発射後上空で迎撃する韓国型ミサイル防衛システム③着弾後、地上発射型などで容赦なく報復する大量反撃報復――の『韓国型3軸体系』と呼ぶ体制をとった。その後、それぞれ名称は変わったが考え方は踏襲し、自主防衛を志向する文在寅政権下で国防費は増え続けている」

「日本も①のミサイルの探知では、中国や北朝鮮が開発を進めている低空飛行で見つけにくいミサイルに対処できるよう、宇宙空間に低軌道の監視衛星を多数並べて追尾する衛星コンステレーションというシステムを米軍と検討している。②のミサイル防衛は構想時から20年たち、最新の技術動向を踏まえて見直す必要が出てきた。そして③の大量反撃報復をやるかどうか。防衛省は地上発射型の巡航ミサイルの射程を1000㌔㍍に延ばすことを検討している。これに大量の爆薬を搭載するとある種の大量反撃報復になり、専守防衛からかなり逸脱するので国民的な議論が必要だ」

「4月の日米首脳会談で日本は防衛費の増額を米国に約束した。購買力平価で換算すると、韓国の国防費が日本の防衛費を上回ったこともあり、自民党は防衛費を国内総生産(GDP)の2%まで引き上げるべきだとしているが、防衛費はまず数字ありきではない。将来どんな脅威が想定され、それにどう対処するか、戦略を立て、必要な装備を考える。戦略に基づいた議論が重要だ。脅威の認識と対処の基本戦略は国家安全保障戦略、防衛力の装備は10年後を見据えた計画の防衛大綱と5年間の予算総額を明示する中期防で定める。岸田文雄首相は今後1年かけてこれらを見直していくとしている」

――防衛費増額の要因には緊張する台湾海峡への対処もあります。台湾海峡有事で日本に求められる役割はどのようなものですか。

「台湾は基本的に独力で中国軍を追い払う戦略を立てている。11月に公表した国防報告書では、台湾海峡で隔てられているメリットを最大限生かし、中国を相手に『自立した国防』による『非対称戦』で戦うと明記した。非対称戦は敵の弱点を突くゲリラ戦だ。ミサイル艇など小型の艦艇を数多くそろえ、それらをデータを駆使して連動させ、上陸のため集結する中国の艦船に個別攻撃を仕掛ける。ゲリラ的な攻撃を繰り返して海岸に近づけないようにし、戦意を喪失させる作戦だ。これは米海軍大学校長だったセブロウスキー提督が考案したストリート・ファイター・コンセプトに倣っている」

「大国はゲリラ戦に弱い。一般に上陸侵攻する場合、守る側の3倍の兵力が必要とされるが、今の中国にそれだけの兵力を運ぶ能力はない。国防報告書は自力で中国と十分に戦えると人民に宣言し協力を求めた。地理的環境から上陸に適した地点は12カ所ほどに限られる。それを守るため新たに動員庁を作り、165万人を招集できるようにした。特に海軍陸戦隊は国際的な軍事コミュニティーの中で訓練を積んでいる優れた部隊だ。補給品などは3Dプリンターなどを活用して軍内で量産するなど継戦能力を確保しようとしている」

「米軍は第7艦隊などの空母部隊を台湾海峡周辺に派遣する。自衛隊の役割はこの護衛だ。中国は台湾を孤立させようと、正面だけでなく、海上封鎖のように周りを取り囲もうとするだろう。米軍は周辺に展開して、中国軍が回り込むのを阻止する。そうすれば台湾は正面に専念できる。戦闘が始まれば、日本は存立危機事態として、米海軍を守るために自衛隊が武力行使することもありうる。日本の役割はあくまで米軍支援であり、自衛隊が直接、台湾防衛に当たるわけではない。米軍の展開が想定される台湾北部の周辺海域には尖閣諸島があり、米軍支援は実質的に尖閣防衛にもなる」

「米国にとっては、台湾を見捨てたら日米同盟を含めアジアでの信頼関係が瓦解する。これを保つには、まず中台に紛争を起こさせないことが重要だ。米国は台湾にも『独立を唱えるなど中国を刺激することはするな』と言っている。これから15~20年の間、台湾海峡を現状のまま維持しておくことが米国の政策の基本にある。そこまで現状を維持できれば、その後は中国の経済力も下り坂になり、覇権的な行動もおさまるとみている」

「米国にとって重要なのは、中国軍に『真珠湾攻撃』をさせないことだ。かつて日本は米国に勝てないとわかっていながら軍部が独走して戦争を仕掛けた。今の中国軍にも『米軍なんて恐るるに足らず』という風潮がある。米軍の怖さは海軍力にあるが、中国共産党中央軍事委員会幹部には海軍出身者がおらず、米海軍の怖さが伝わりにくいのが気がかりだ。ただ習近平(シー・ジンピン)国家主席が強大な権限を握っており、軍の暴走を許さないのは救いといえよう。米中首脳に対話がある間は真珠湾にはならない。頻繁に話す機会を持つことが重要だ」

――敵基地攻撃能力や台湾海峡有事に対応していくことを考えると、防衛費はどこまで増やす必要がありますか。

「まず敵基地反撃能力として真に打撃を成功させるための装備品を持つ分は増える。それに台湾海峡での存立危機事態で米軍を支援するのに必要な経費、さらに尖閣有事を想定した経費を上乗せしていくことになる。そうすると年間10兆円にはならないだろうが、7兆円くらいにはなるのではないか」

(編集委員 斉藤徹弥)

関連リンク

ワークスタイルや暮らし・家計管理に役立つノウハウなどをまとめています。

※ NIKKEI STYLE は2023年にリニューアルしました。これまでに公開したコンテンツのほとんどは日経電子版などで引き続きご覧いただけます。