「幻の植物」発見? 古代ローマのレシピで食べてみた

黄金の花を咲かせる植物「シルフィウム」は、古代ギリシャの勃興前からローマ帝国の最盛期まで、地中海世界で最も愛された食材のひとつだった。

腹痛からイボの除去まであらゆる症状に効く万能薬とされたほか、レンズマメを煮込む際に香辛料として使われたり、最高級のフラミンゴ料理に添えられたりもした。ユリウス・カエサルがローマに君臨した時代には、黄金とともに500キログラム以上のシルフィウムが宝物庫に貯蔵され、その苗には銀と同等の値がつけられたという。

シルフィウムに関する最古の記録は、紀元前638年のもの。北アフリカ、現在のリビアがあるキレナイカの沿岸で「黒い雨」が降った後にこれが生えたという。ところがそのわずか700年後、シルフィウムは古代の地中海世界から姿を消した。紀元1世紀にローマの博物学者、大プリニウスが著した『博物誌』にはこうある。「見つかったのはたった1本。そしてそれは、皇帝ネロに献上された」

中世以降、古代の文献の記述に刺激を受けた植物学者たちが、この驚くべき植物を探し求めて3つの大陸を巡り歩いたが、発見できた者はいない。歴史家たちはこれを、最古の「絶滅の記録」と見なし、人間の飽くなき食欲が1つの種をこの世から消し去ってしまうという教訓だと考えている。

しかし、シルフィウムは本当に絶滅したのだろうか。トルコのある大学教授は、40年近く前の幸運な出会いと、その後の数十年に及ぶ研究の結果、1000年以上前に歴史書から消えた幻のシルフィウムの生き残りを再発見したのではないかと考えている。しかも、それはもともとあった場所から1300キロメートルも離れた場所でひっそりと生えていた。

化学物質の宝庫

トルコのイスタンブール大学教授で生薬学を専門とするマームット・ミスキ氏は、38年前、博士号取得後の研究中にその植物に出会った。当時、ミスキ氏は助成金を得てセリ科オオウイキョウ属の植物の標本を集めていた。セリ科の植物には、ニンジンやフェンネル(ウイキョウ)、パセリなどがあり、様々な病気に効く化合物を含むことで知られている。

1983年の春、トルコのカッパドキアにある小さな村に住む2人の少年が、険しい土の道を行き、その先にあるハッサン山の斜面へとミスキ氏を案内した。少年たちの家族は、ここで大麦とひよこ豆を作り、細々と生計を立てていた。そこでミスキ氏が見たのは、異常に背が高く、茎が太いオオウイキョウ属の植物だった。

茎からは、辛味のある樹脂が染み出ていた。その後の調査により、これと同じ標本は、ハッサン山から東へ240キロメートル離れた場所で1909年に採取されたものがただ一つ存在するだけであることがわかった。この植物は後に新種記載され、フェルラ・ドルデアナと名付けられた。

フェルラ・ドルデアナは化学物質の宝庫なのではないかというミスキ氏の予感は当たった。根の抽出物を分析した結果、30種もの二次代謝産物が含まれていることが明らかになったのだ。二次代謝産物は、植物の成長や繁殖に直接貢献するわけではないが、何らかの優位性をもたらすとされている。

こうした化合物の多くは、抗がん作用、避妊の効果、炎症を抑える効果があるが、なかでもシオブノンは脳のガンマアミノ酪酸(GABA)受容体に作用し、フェルラ・ドルデアナが発する独特なにおいに関係している可能性があるという。ミスキ氏は、さらに分析を続ければ、ほかにも医学的に興味深い未知の化合物が数多く発見できるかもしれないと期待している。

驚きの共通点

フェルラ・ドルデアナに医学的可能性が秘められていることはわかったが、古い植物学の文献で読んだ幻の植物シルフィウムとの関連性についてミスキ氏が考え始めたのは、2012年に再びハッサン山を訪れたときだった。フェルラ・ドルデアナの世話をしていた若者から、ヒツジやヤギによく葉を食べられるという話を聞いて、大プリニウスによる『博物誌』のなかの、ある記述に思い当たった。

そこには、ヒツジがシルフィウムを食べて肥え太ったと書かれていたのだ。さらに、フェルラ・ドルデアナの樹液に引き寄せられた昆虫たちが交尾を始めているのを見て、シルフィウムには媚薬(びやく)効果があるという言い伝えがあったことも思い出した。

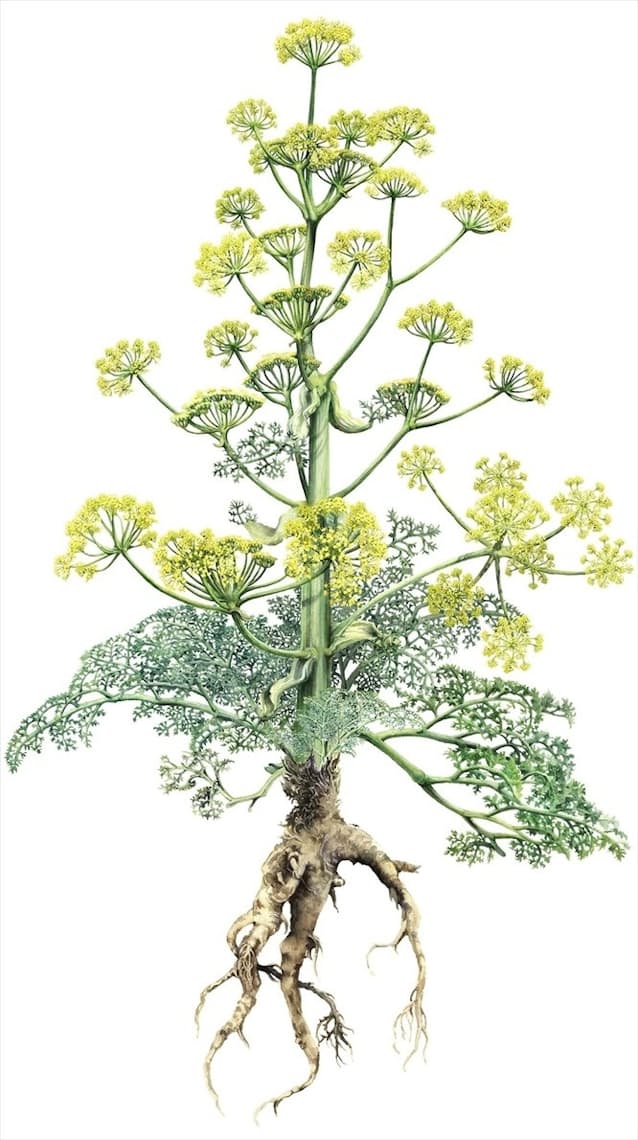

古代の文献に記載されたシルフィウムは、当時の最も有名な交易品として、キレナイカの硬貨にも描かれた。ミスキ氏は2021年1月6日付で学術誌「Plants」に論文を発表し、シルフィウムとフェルラ・ドルデアナに多くの共通点があることを示した。例えば、両者ともに、朝鮮人参のような太く枝分かれした根、根元から生えるシダのような葉、溝がついた茎、豪華な球状の花房、セロリのような葉、薄くてもろい、ハートを逆さにしたような形の実を持っていた。

共通しているのは外見的特徴だけではない。文献によると、シルフィウムは大雨の後に急に現れたという。ミスキ氏もまた、4月にカッパドキアに雨が降った後、フェルラ・ドルデアナが突然芽を出し、わずか1カ月で1.8メートルに成長したのを目の当たりにした。

古代のシルフィウムは栽培が難しかったため、野生のものを収穫するしかなかった。キレナイカの貴族たちは、この仕事を砂漠に住む遊牧民に任せた。ヒポクラテスによると、2度にわたってギリシャ本土への移植が試みられたが、いずれも失敗に終わったという。

フェルラ・ドルデアナもまた、移植が難しいことにミスキ氏は気付いた。そこで、種子に低温湿潤処理(湿度の高い冬のような状態において発芽を促す)を試したところ、ようやく温室内での繁殖に成功した。

故郷を遠く離れ

文献に書かれているシルフィウムがフェルラ・ドルデアナである可能性はかなり高いが、問題はその分布域だ。最高のシルフィウムはキュレネ(現代のリビアの街シャハトがある場所)周辺の狭い範囲でしか産出しないという記述で、古代の文献は一致している。

トルコのハッサン山麓は、そこから北東に1300キロメートル離れた地中海の反対側に位置する。ミスキ氏は、学会などでこの研究を発表する際、フェルラ・ドルデアナがトルコの2カ所で記録されている点を強調している。そのどちらにも、古代からギリシャ人たちが住んでいた。

2021年10月、少年時代にミスキ氏をフェルラ・ドルデアナまで案内したメーメット・アタ氏が、今度は筆者を連れて自分が育った家を案内してくれた。火山性の岩に作りつけられた薄暗い家には、今は誰も住んでいない。既に孫もいるというアタ氏の家族は、1923年にこの地域からギリシャ人が追放された後に、この家を手に入れたという。

それ以前はアレクサンドロス大王の時代から、アナトリア中央部の村々にはギリシャ系の人々が住んでいた。その中の交易商か農民が、2000年ほど前に北アフリカから送られたシルフィウムの種をまいて育てようとしたのではないかと、ミスキ氏は考えている。

「成長するまでに少なくとも10年かかりますから、種をまいたあと忘れてしまった可能性はあります。けれどその後、野生で成長し続け、この小さな地域に根付いたのではないでしょうか。最初に種をまいた農民の子孫たちは、それが何なのかわからなくなっていたのかもしれません」

大英博物館の博士研究員であり、ナショナル ジオグラフィックのエクスプローラーのリサ・ブリッグス氏によれば、フェルラ・ドルデアナとシルフィウムが同じものかどうか確かめる唯一の方法は、シルフィウムを手に入れることだという。例えば、どこかの遺跡でシルフィウムと明記された壺(つぼ)か何かを発見して、中の残留物をフェルラ・ドルデアナと比較してみるしかない。

食材として

しかし、それがかなわない今、できることは、フェルラ・ドルデアナを食べてみることだ。「古代の人々にとってはその効能も重要でしたが、シルフィウムは主に調味料として使われていました」と、英ロンドン大学ロイヤルホロウェイの植物考古学准教授であるエリカ・ローワン氏は言う。

昔の医学書は細かい部分があいまいなことが多いが、古代の料理本には、量や調理法が詳しく記載されている。有名なものは、4世紀に完成した『アピシウス』という料理本で、475のレシピが集められ、そのなかにはシルフィウムを使ったレシピも数十種類含まれていた。タイトルは、ローマ皇帝ティベリウスの時代(在位:西暦14~37年)に美食家として知られていたアピシウスの名に由来している。

その本の英語版を共同編集した料理史研究家のサリー・グレンジャー氏は、ロンドンのアテナエウムホテルでパティシエの責任者として5年間働いた後、古代史の学位を取得し、今は動画投稿サイトで古代ローマ帝国の料理を披露している。

5月のある晴れた朝、トルコのネザハット・ゴーキギット植物園で、グレンジャー氏とミスキ氏はフェルラ・ドルデアナの料理に挑戦するため、即席の野外キッチンを作った。

ミスキ氏は、ハッサン山のふもとから取ってきたばかりのフェルラ・ドルデアナを、グレンジャー氏に差し出した。切り口からは、まだ真珠色の樹液が滴っていた。グレンジャー氏は、オリーブ油を熱したフライパンに固まった樹脂を落とし、シルフィウムをベースにした簡単なドレッシング「ラセラタム」を作る作業に取り掛かった。独特な香りが辺りに漂った。

しばらくすると、ピクニックテーブルはグレンジャー氏の手によるローマ料理でいっぱいになった。一つひとつの料理は、フェルラ・ドルデアナで味付けしたものと、シルフィウムの代替香辛料として使われていたアサフェティダで味付けしたものと、2種類ずつ用意した。試食係は、植物園の園長と職員、ミスキ氏の学生たちだ。

好評だったシルフィウム・ソース

レンズマメを、ハチミツ、酢、コリアンダー、リーキで調理し、フェルラ・ドルデアナで味付けした一品は、複雑で味わい深いものだった。一方、アサフェティダの樹脂を入れた方を味見した人々は顔をしかめ、ほとんど皿に手をつけなかった。

すりおろしたフェルラ・ドルデアナの根を加えたズッキーニのソテーと、イカ団子のラセラタム・ソース添えも好評だったが、最も高い評価を得たのは、甘口のワインとプラムにたっぷりのフェルラ・ドルデアナを加えたラム肉用のソースだった。

「とても優秀な食材です」。ひと仕事終えたグレンジャー氏は、ピクニックチェアに腰かけて感想を述べた。「濃厚なソースでも、シルフィウムのフレーバーが果実や香辛料に隠れてしまうことがありません。青々とした風味があり、ソースに入っている他のハーブの特性を引き立ててくれます」

アサフェティダで作った料理は刺激が強すぎて、フェルラ・ドルデアナのほうがはるかに料理に取り入れやすく、古代ギリシャ・ローマの時代に失われたシルフィウムの有力候補になりうるとグレンジャー氏が考えているのは明らかだった。

ミスキ氏も、グレンジャー氏の実験結果に満足しているものの、フェルラ・ドルデアナの今後については懸念を抱いている。

「知られている限り、フェルラ・ドルデアナは、現在世界で600本しか存在しません」。そのうち300本は野生にあり、300本が植物園で種から育てられている。しかし、実を結ぶようになるまで数年かかるため「商品として供給するには今の1000倍ほどの量を育てなければなりません」という。

手に入らなくなってから2000年後に再び姿を現した伝説の植物は、またしても人間の食欲によって危機にさらされてしまうのだろうか。今のところ、その数は非常に少なく、フェルラ・ドルデアナは近絶滅種としての指定を受ける条件を満たしている。

「とても心配です」。ミスキ氏は焦燥感をにじませながら言った。「誰もが皆シルフィウム・ソースを作り始めたら、あっという間に足りなくなってしまいます」

(文 TARAS GRESCOE、写真 ALICE ZOO、イラストレーション NIRUPA RAO、訳 ルーバー荒井ハンナ、日経ナショナル ジオグラフィック)

[ナショナル ジオグラフィック 日本版サイト 2022年10月9日付]

関連リンク

ワークスタイルや暮らし・家計管理に役立つノウハウなどをまとめています。

※ NIKKEI STYLE は2023年にリニューアルしました。これまでに公開したコンテンツのほとんどは日経電子版などで引き続きご覧いただけます。