経産官僚→製薬会社で保育士に 公私一体の学び直し

myリスキリングストーリー

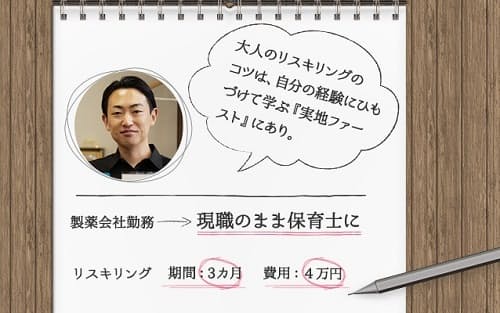

新たなスキルを身につけて自分らしい働き方を再発見した人から、リスキリングのヒントを聞く連載「my リスキリングストーリー」。今回は、経済産業省からロート製薬に転職し、ロートこどもみらい財団を立ち上げる中で、保育士と放課後児童支援員となった荒木健史さん(41)です。

荒木さん流のリスキリングの要は、公私を一体的にとらえることと、実地ファーストで学ぶことだという。2つとも独特な切り口ではあるが、聞けば極めて理にかなっていた。

子どもとのふれ合いから見えた社会課題

「公私をまぜあわすことではじめて、問題を『自分事化』できるんです」。荒木さん流リスキリングの第1法則。公私混同という言葉があるが、そうではなく、「パブリックとプライベートの融合」や、あるいは「公私一体」と表現してもいいだろう。

では荒木さんは、どのように公私一体をリスキリングにつなげていったのか。

環境や宇宙政策にたずさわり15年間在籍した経産省からロート製薬に移った2018年は、荒木さんの長男がちょうど認定こども園に通い始める時期だった。送り迎えをする中で、園のさまざまな子どもたちと触れあうようになり、親しく話もするようになった荒木さんは、いろいろな趣味嗜好を持つ子どもたちがいるということにあらためて気づいた。

例えば、「虫」や「ゲーム」など、ともすれば親から眉をひそめられることもある対象に熱中している子どもは大勢いる。「好き」という思いをこれからも持ち続けられるのかといえば、時がたつにつれ、気持ちに蓋をしてしまったりもする。多くの人はこの点にあまり疑問を感じないかもしれないが、荒木さんは違った。「どうしても違和感がぬぐえませんでした」