歩いているとき「股関節」にかかる重さはどれぐらい?

この記事では、今知っておきたい健康や医療の知識をQ&A形式で紹介します。ぜひ今日からのセルフケアにお役立てください!

(1)60kg

(2)100~120kg

(3)240~300kg

答えは次ページ

答えと解説

正解は、(3)240~300kg です。

立つ、座る、かがむ、歩く――私たちが日常で何気なく行っている姿勢や動作は、「股関節」によって支えられているところが大きいのですが、それを意識している人は少ないかもしれません。

日本股関節研究振興財団理事長で、上馬整形外科クリニック院長の別府諸兄先生はこう話します。

「人間が2本の足で立ち、歩くために、最も重要な役割を果たしているのが『股関節』です。股関節に不具合が生じると、その可動域が狭くなったり、痛みが出たりすることで、体を動かすのがおっくうになってしまう。すると、股関節周辺の筋肉が衰え、姿勢の維持や歩行が困難になり、日常生活に支障を来すようになります」(別府先生)

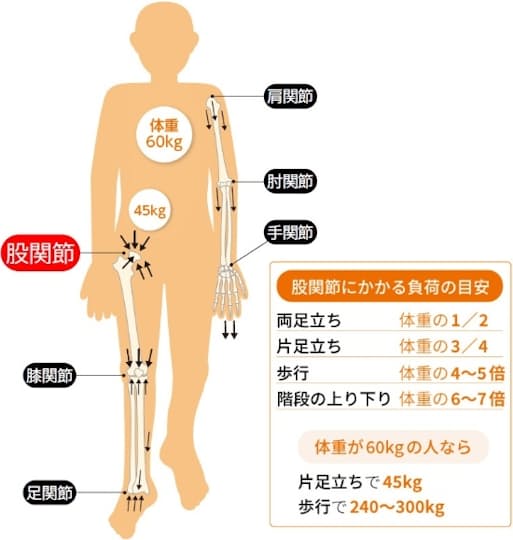

人が両足で立っているときには、左右の股関節にそれぞれ体重の2分の1の負荷がかかっています。片足で立つときには、体重の4分の3の負荷がかかります。歩き出すと加速度が加わって体重の4~5倍の負荷が、階段の上り下りを行うときには体重の6~7倍の負荷が、跳躍するときは体重の12倍もの負荷がかかることになります。

つまり、体重が60kgの人の股関節には、片足立ちで45kg、歩くと240~300kgもの負荷がかかることになります。常に負荷がかかり、日常の動作を行う上で要となる股関節は、それだけダメージを受けやすい関節といえます。

「股関節には、生まれつきのものから後天的なものまで、さまざまな疾患が存在します。その数は30以上あり、他の関節に類を見ません」(別府先生)

さらに、股関節は周辺の筋肉や骨盤、腰椎(腰の背骨)などとも連動しているため、その影響も受けやすいのが特徴です。「例えば、股関節やその周辺の筋肉・骨などが衰えると、それが原因で腰痛になったり、転倒しやすくなったりするのです」(別府先生)

股関節の痛みや違和感が強くなり、立ったり歩いたりする基本的な動作が困難になってしまうと、自身の股関節と人工の股関節を置き換える手術が必要になります。しかし、そうなる前に股関節をいたわり、その周辺の筋肉・骨の健康を保つようにすると、自分の足で「歩く力」を維持でき、できるだけ自立した生活を長く送ることが可能になるのです。

(図版作成 増田真一)

[日経Gooday2022年8月1日付記事を再構成]

関連リンク

健康や暮らしに役立つノウハウなどをまとめています。

※ NIKKEI STYLE は2023年にリニューアルしました。これまでに公開したコンテンツのほとんどは日経電子版などで引き続きご覧いただけます。