酒好きにも多い「胆石」 原因はアルコールと無関係?

身近な酒好きの人が立て続けに「胆石」の発作を起こし、「アルコールが胆石の原因になるのでは?」と疑問を持った酒ジャーナリストの葉石かおりさん。脂汗をかくほどの猛烈な痛みが起きると聞いて心配になり、胆石に詳しい杏林大学客員教授の森俊幸氏に話を伺いました。

◇ ◇ ◇

「胃炎かと思ったら胆石だった」

50代になったあたりから、周囲の酒飲みたちからこんな声を聞くようになった。

つい先日も、1日にワイン1本を空けるような酒豪の男性と、おつまみに唐揚げが欠かせない40代の女性から、胆石が原因の「胆のう摘出手術」の話を聞いたばかりだ。

筆者は幸いにも胆石とは無縁だが、胆石の発作は「脂汗をかくほどの猛烈な上腹部の痛み」と聞くだけで怖くなる。

しかも、胆のう摘出手術を受けた2人の共通点は「無類の酒好き」。彼らだけではない。周囲を見渡すと、結構な数の酒飲みが胆石持ちで、「薬で散らしているから大丈夫」と言う人も少なくないのだ。

しかし、健康が気になる50代ともなれば、軽視はできない。「もしかしたら、酒が胆石の原因なのではないか?」と疑ってしまう。

胆石持ちの酒飲みのためにも、ここでしっかり酒と胆石の関係をクリアにしておきたい。そこで、杏林大学客員教授で、佼成病院の外科部長を務め、胆管外科を専門とする森俊幸氏にお話を伺った。

胆汁が凝縮されて結晶化したものが「胆石」

先生、「胆石」とはどういったものなのでしょう?

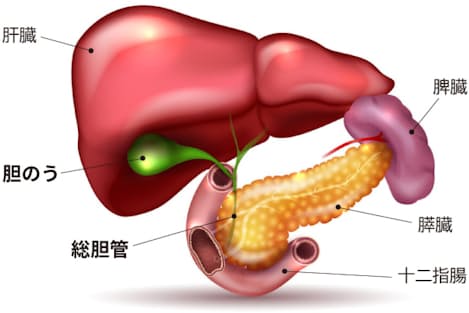

「肝臓で作られる消化液である『胆汁』を一時的にためる袋である『胆のう』や、胆汁が流れる道である『胆道』でできた石(結石)のことを『胆石』といいます。胆石は胆汁に含まれる成分が凝縮されて結晶化し、固まったものです。胆石のうち、約8割が胆のうでできたものですね」(森氏)

胆汁は、胆のうに蓄えられているうちに濃縮する。胃で消化された食べ物が十二指腸に入ると、胆のうが収縮し、胆汁が胆管を通って十二指腸に分泌され、脂肪分の分解を助ける。

「胆石ができる仕組みには、胆汁が深く関わっています。胆汁にはコレステロールや、黄色っぽい色素であるビリルビンが含まれています。これらは水に溶けにくい成分なので、通常は水に溶けやすい成分である胆汁酸と結合し、胆汁の中に溶けていますが、何らかの原因で胆汁酸と結合せず、結晶として固まってしまうと胆石になります」(森氏)

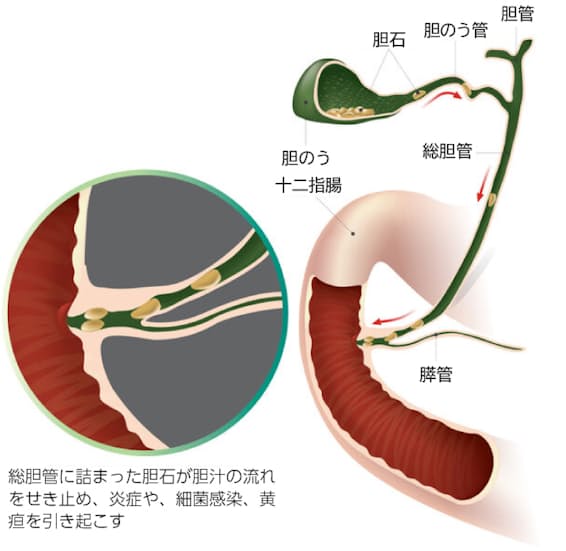

それでは、なぜ胆石によって猛烈な痛みが起きるのだろうか?

「痛みを伴う発作が起きるのは、胆のうが収縮する際に、胆道の狭い場所に石がひっかかった場合です。胆のう内で圧力が高くなると、脂汗が出るような激しい痛みがみぞおちあたりに起きます。胆汁の成分が胆のうや胆管を傷つけたり、そこに細菌の感染が加わることで炎症が起きます。また、胆汁に含まれるビリルビンが十二指腸に排出されず、血液中に流れ出ることで皮膚が黄色くなる『黄疸(おうだん)』の症状が出ることもあります」(森氏)

実は、胆石を持っているものの痛みが出ない人もいるのだという。

「胆石を持っているのは、日本の全人口(成人)の12%程度、約8人に1人だといわれています。しかし、そのうち約3人に2人は症状がありません。たまたま人間ドックの腹部超音波(エコー)検査で胆石が見つかることも少なくないのです。痛みがなければ治療の必要はなく、放置してもかまいません」(森氏)

森氏によると、一度でも胆石の発作が起きると、1年以内に57%、2年後に80%の確率で再発するという。何と恐ろしい……。

即席めんばかり食べると「白い胆石」ができる!

先ほど紹介した胆のう摘出手術をした酒豪2人は、どちらとも胆石の発作があったという。彼らの話を聞くと、摘出した胆石の色がそれぞれ微妙に違っていた。胆石に種類はあるのだろうか。

「胆石の種類は大きく2つに分けられます。1つは、胆汁のコレステロールが増え過ぎてできる『コレステロール胆石』で、主に黄白色をしています。もう1つは、色素のビリルビンがカルシウムとともに固まった『ビリルビン胆石』で、茶色、または黒っぽい色をしています。これは、胆汁の流れが悪かったり、胆道に細菌感染があるとできます。現在、日本人の胆石は、食の欧米化が進んだ影響で、圧倒的にコレステロール胆石が多くなっています」(森氏)

ほぼコレステロールだけでできる胆石は白に近くなるが、ビリルビンが2割程度含まれる「混合石」になると茶褐色になるという。また、コレステロールとビリルビンが時間をたがえそれぞれ層を成して固まった「混成石」もある。

胆石にこんなに種類があるとは、恥ずかしながら全く知らなかった。しかし、気になるのが「コレステロール」という言葉。やはりコレステロールの多い酒のつまみが胆石の原因になっているのでは……?

「かつては、コレステロールが多い卵や筋子を食べると血中や胆汁のコレステロールが増えるといわれていましたが、そうではないことが分かってきました。というのも、体内のコレステロールのうち、食事由来なのは3分の1程度で、残りの3分の2は体内で合成されているのです。そのため、コレステロールの多い食品をとっても、胆汁内のコレステロール濃度はそれほど影響を受けないのです」(森氏)

卵や筋子を食べてもあまり影響を受けないというのはうれしいが、別の食品がトリガーとなってコレステロール胆石のリスクを上げるという。

「それは、でんぷん質[注1]を多く含む即席めんです。そのため、白に近いコレステロール胆石を別名『カップラーメン胆石』などと呼んだりします。でんぷん質を過剰に摂取すると、詳しいメカニズムは分かっていないのですが、血液中のコレステロール値が下がり、肝臓で『コレステロールを作りなさい』というスイッチが入ります。肝臓で生成されたコレステロールは血液だけでなく胆汁にも流れ込み、その結果として、胆汁内のコレステロール濃度が上がり、胆石ができやすくなるのです」(森氏)

[注1]食物に含まれる「炭水化物」のうち、食物繊維を除いたものを「糖質」といい、糖質はさらに、ブドウ糖や果糖などの「糖類」と、糖類以外の糖質に分けられる。この糖類以外の糖質のほとんどが「でんぷん質」であり、糖類がたくさんくっついて鎖状になったものだ。即席めんに使われるでんぷん質は、さつまいもなどを原材料として作られる。

アルコールは胆石の直接的な原因ではない

即席めんばかり食べるような偏った食事をしているとコレステロール胆石ができやすくなることが分かった。ほかに胆石ができやすくなる原因はあるのだろうか。

「1つは、ダイエットなどで食事の回数が極端に少なくなること。胆のうは食事をするときに収縮し、ためられた胆汁を分泌します。しかし、食べ物が入ってこないと胆のうが収縮する回数が減り、胆のう内に胆汁が長くとどまることで、コレステロール胆石ができやすくなります。もう1つは経口避妊薬(ピル)です。薬に含まれる女性ホルモン(エストロゲン)が、胆汁内のコレステロールを増やし、胆石を誘引すると考えられています。ほかにも、肥満や加齢なども関係しています」(森氏)

それでは、胆石ができやすいのはどのような人だろうか。

「昔は、胆石ができやすい人の条件として、Fatty(肥満)、Forty(40代)、Female(女性)、Fecund(多産)、Fair(白人)の頭文字を取って『5F』などといわれていました。幾分、語呂合わせのようなものですが。現在の日本では、男性の罹患(りかん)率が高くなっています。特に60代以降の男性に多い傾向にあります」(森氏)

「なるほど」と深くうなずきつつ、ふと肝心なことに気づく。それは、胆石になりやすい人の特徴として、「酒をよく飲む」が入っていないことだ。

「アルコールは、胆石の直接的な原因にはなりません。ただし、お酒の飲み過ぎ、おつまみのとりすぎによる肥満や、脂肪肝によって、胆汁内のコレステロールが増え、胆石を引き起こすこともあります。また、お酒を飲んだ翌日、ひどい二日酔いになって食事をとらない人がいますが、それも胆石を招く可能性があります。食事をとらないことで、胆のうの収縮回数が減ってしまうからです」(森氏)

なるほど。酒は直接の原因にはならないが、間接的な原因になる可能性はあるようだ。言われてみると、胆のう摘出手術をした2人は、やや肥満気味。締めに食べたラーメンの写真をSNSによく上げていた。

胆石の予防にいいおつまみがあると最高なのだが……。

「米国の女性看護師およそ8万人を20年間追跡した疫学研究『Nurses' Health Study』では、ピーナツやアーモンドなどをよく食べる女性には、ひどい胆石症に罹患する人が少ないという報告[注2]があります。ナッツに含まれる良質な脂が、胆のうの収縮を促すためと考えられます。ただ、胆石に限らず、『これを食べれば病気を予防できる』という食材はありません。バランスのいい食事を心がけましょう」(森氏)

酒飲みは栄養バランスよりも、ついつい「酒に合うもの」を優先して選んでしまう傾向にある。肝に銘じておかなければ。

[注2] Am J Clin Nutr. 2004;80:76-81.

胆のうを摘出すると胃酸逆流も治まる?

それでは、胆石ができて発作が起きてしまった場合は、どのような治療を受けることになるのだろう?

「軽症であれば、ウルソデオキシコール酸をはじめとする、コレステロール胆石を溶解する薬を飲む薬物療法があります。しかし、度重なる胆石発作を起こしたり、胆のう内に胆石がびっしり詰まっていたり、その影響で胆のう壁が厚くなっていたりする場合は、胆のう摘出手術をお勧めします。胆のうを手術で取っても日常生活に大きな問題はなく、ときどきおなかがゆるくなるくらいです。手術の入院は2~3日と短期で済みます」(森氏)

胆のうを摘出しても、日常生活であまり問題はないとは驚きだ。胆汁は、肝臓から直接、総胆管を通って十二指腸に届くようになる。

森氏によると、「胆のうを手術で取ると、その後は胆管が少し太くなる」という。まさに人体の不思議である。

そういえば、胆のう摘出手術をした知人の男性は「胆のうを取ったら、飲んでも胃もたれをしなくなった」と話していた。

「胆のう内で胆汁の圧力が上がると、胃酸が逆流する症状があり、それが胃もたれや胸焼けにつながります。症状の根源となる胆のうを摘出すると、胃酸の逆流も緩和するというわけです。また、逆流性食道炎と診断された方で、薬を飲んでも症状が改善しない場合に、実は胆石が原因だったということも少なくありません」(森氏)

逆流性食道炎もまた、酒飲みには定番の疾患。「薬が効かない」と思ったら、胆石を疑ったほうがいいようだ。

では、「胆のうがん」と胆石の関係はどうなのだろう?

「残念ながら、胆のうがんと胆石との関係はまだ分かっていません。胆石を放置すると胆のうがんになるというわけではありません。しかし、胆のうがんの患者に胆石が多いという事実はあります。また、世界中で胆のうを摘出した人を調べたデータの中に、『インシデンタル(偶然)胆のうがん』というものがあります。これは、胆石と診断され、手術で胆のうを摘出し、術後に病理検査で調べたら、胆のうがんだったという方が1~2%いたというものです。こうしたことを考えると、胆のうがんと胆石に全く関係がないとは言えないかもしれません」(森氏)

すでに胆石と診断され、胆のうがんが気になる人は、「2年に1回程度、腫瘍マーカーと超音波の検査をお勧めします」と森氏。酒好きで、すでに胆石と診断されている方、また40代を超えた方は、念には念を入れ、胆のうの検査を一考したほうがよさそうだ。

(文 葉石かおり=エッセイスト・酒ジャーナリスト)

[日経Gooday2022年7月7日付記事を再構成]

健康や暮らしに役立つノウハウなどをまとめています。

※ NIKKEI STYLE は2023年にリニューアルしました。これまでに公開したコンテンツのほとんどは日経電子版などで引き続きご覧いただけます。