第二新卒採用、人気企業でも 就職の今と人事の本音

TwitterやYouTubeで「1年目で退職しました」「仕事辞めた21卒」などの"早期離職"宣言を最近よく見かける。長引くコロナ禍、先が見通せない不安定な情勢のなかでも、新卒入社して早々に転職を検討する若手社会人が増えているようだ。いわゆる「第二新卒」の転職はどうなっているのか、その実態に迫った。

◇ ◇ ◇

夜7時半に始まった採用説明会は、ビデオ会議システム「Zoom」によるオンライン形式。新卒採用のピークが過ぎた9月上旬にもかかわらず、約300人がリアルタイムで視聴していた。よくある採用説明会と違うのは、参加者たちの顔ぶれ。参加者のほとんどが新卒入社から約3年以内の若手社会人――「第二新卒」の転職希望者だ。

第二新卒向けのオンライン説明会を主催したのは損害保険最大手の東京海上日動火災保険。秋採用をオープンするにあたって、新卒だけでなく第二新卒にも応募資格を広げた。

「『やっぱり最初は代理店営業に配属なんですか?』とよく聞かれるのでお伝えします。適性に応じて様々な配属がありますが、確かに多いのは事実ですし、キャリアのどこかで経験することになります。顧客から信頼を得るのも結構大変です。そこに抵抗があるなら、弊社には向かないかもしれません」。説明会では、泥臭いイメージのある代理店営業の実態を採用担当者が伝える場面があった。

「働いた経験のある人たちだから、いいことばかり言わず、実態を伝えるようにしました」と話すのは同社人事企画部人材開発室・採用チームリーダーの山城真さん。

「コロナ禍の新卒採用はオンラインが主流。直接会えないなかで、人事担当者としてマッチングを見極める難しさを実感しました。今回、第二新卒採用を始めたのは、コロナ禍で就職した人の中には『就活をやり直したい』『この会社でよかったのかな』と思う方が一定数いるのではないかという仮説があったからです」(山城さん)

秋採用にエントリーした600人のうち150〜200人ほどが第二新卒だという。職業経験は不問、入社後は新卒と同じ待遇で研修や配属が行われる。

大手も積極採用 20代前半の転職決定数、3倍以上に

東京海上の事例は決して特殊なケースではない。20代向けの転職サイトを眺めると、総合商社、デベロッパー、大手出版社など、名の知れた大企業がずらりと並ぶ。エントリーの前に説明会に参加するよう呼びかける求人も多く、まるで新卒向けのナビサイトを見ているようだ。

第二新卒は法的な定義があるわけではなく、一般的に学校卒業後、一度就職をしたが3年程度のうちに離職し、転職活動をする若手求職者を指す。筆者は2017年に、社会人3年目で転職したので当時は第二新卒に該当しただろうが、上記のような国内大手企業は「新卒カード」を使わないと入れないイメージがあり、友人の間でも20代前半で転職を選ぶのは少数派だった。「そんなに早く転職して大丈夫なの?」と心配されることの方が多く、おおっぴらに言えない雰囲気もあった。

ここ数年で何が変わったのだろうか?

第二新卒の転職市場のデータを調べてみると、この数年で大きく広がっている。リクルートによると、20代前半の転職決定者数は6年間で4.4倍にまで増えており(2009〜13年の平均と19年を比較)、コロナ禍の20年度は少し下がったものの、7年前と比べると約3.5倍の水準だ。

「2回目の就活」 他の業界に目を向ける

ビズリーチが運営する若手向け転職サイト「キャリトレ」では、東京海上のように若手向けにオンライン説明会を告知するケースが増えている。この半年間でセミナーの実施回数は3倍以上に増加した。

キャリトレ事業部長の与島広幸さんは企業の変化をこう分析する。「就職人気ランキングの上位企業が第二新卒に手を広げています。人手不足や人口減少などを背景に新卒採用が寡占競争化。就活生の応募がごく一部の人気企業に集中していて、企業側は欲しい人材を新卒採用だけでは充足できず、間口を広げています」

キャリトレのユーザーはコロナ禍でも増え続け、2年前に比べると会員数は2割増の67万人だ。第二新卒の注目度も高まっている。会員が求人などをサイト内検索するときに保存したキーワードのうち「第二新卒」と保存した人の割合は、18年は4%程度だったが、21年は12%に上昇した。

「最近はそもそも1社目を選ぶときに終身雇用の意識はありません。なんとなくいい会社に入ったけど、イメージと違ったので2回目の就活に突入するという印象です。さらにコロナ禍で自社や業界の構造に変化があり、他の業界に目を向けやすくなっているのでしょう。自律的にキャリアを選ぶのは、第二新卒からなのかもしれません」(与島部長)

最近、転職希望者からは、年齢が上がって「第二新卒カード」が使えなくなる前に転職したいという声もあるそうだ。第二新卒での転職は、もはや就活と地続きの選択になっているのかもしれない。

「別の業界、別の職種にいくなら第二新卒の早いうちに決めないと、と自分を追い込んで転職活動していました」

こう話すのは今年の秋、新卒2年目で飲食業界からITエンジニアに転身したAさん。「20代後半以降になると経験を生かす発想になるから、未経験分野だと不利になる、と転職エージェントに言われたんです」という。

コロナ禍で「うちの会社、大丈夫?」 ITで「手に職」

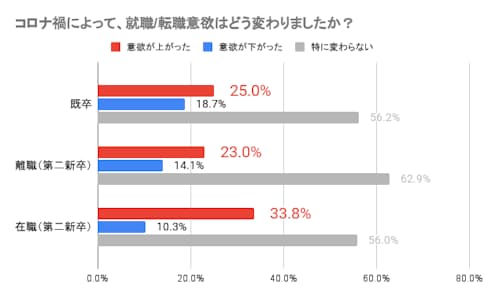

長引く新型コロナウイルス感染拡大で経済の先行きは不透明だ。転職意欲へのブレーキにはならないのだろうか。第二新卒などの採用支援を手がけるUZUZ(ウズウズ、東京・新宿)が自社ユーザーを対象に実施した調査によると、在職者(第二新卒にあたる世代)の33.8%がコロナ禍によって「転職意欲が上がった」と回答しており、「下がった」(10.3%)を大きく上回った。

転職意欲が上がった理由として、働き方の変化を挙げる人が多い。職場の休業や在宅勤務によって自由に使える時間が増え、選考もオンライン形式が広まったことから、働きながら転職活動に取り組みやすくなった。加えて、「うちの会社・業界の先行きは大丈夫だろうか?」という不安も大きい。

先述のAさんも転職を考えたのは、前職の会社が「コロナに対応しきれていなかった」ことが大きな理由だ。「会社の体質として会議はほとんど対面で、オンライン対応ができていなかった。あと2~3年は業績も厳しい状況が続き、下手をすると会社がつぶれるかもしれないと感じた。ITエンジニアなら、もし会社がなくなってもスキルや人脈が手に入り、つぶしがききそうだと思いました」と語る。

UZUZの川畑翔太郎専務によれば、20年3月頃からITエンジニアへの転職を希望する人が増えた。「コロナ以前からIT業界の求人は増加傾向でしたが、求職者側で『なりたい』という人がそこまで多くなかった。コロナ禍という不安定な環境でも需要のある業界で手に職をつけ、企業に頼らずに生きていけるスキル・能力をつけることが安心感につながっている」と話す。

安定志向が変化し、有名企業・大企業=安定ではなくなり、「手に職」「独立してもやっていけるスキルを持つこと」が自身のキャリアの安定になるという考え方だ。

「リセット感覚」に戸惑い 人事の本音

川畑さんは「リモートワークが常態化したことで、帰属意識も低くなっている」とも指摘する。広告会社の採用担当者も、「コロナ禍で社内の関係を築きにくくなって、早期にキャリアチェンジを考える人が増えている印象があります。採用候補者から、入社したけど1年間会社に行っていないです、という発言も聞き、人間関係がうまくいっていないのかなと感じる場面もあります」と語る。

第二新卒の転職者からは「今の会社にもずっといるつもりはない」という声が多く聞かれた。会社を身軽に変えていく時代だが、ある機械メーカーの人事はこんな本音を打ち明ける。

「自分たちの世代と違って、引っ越しくらいの気持ちで転職している人が多いのかなという印象があります。正直に言うと、面接をしていてもパリッとしないというか……。志を感じない人が増えている。結果として今の職場が合わなかったとしても、在職中に何を身につけられたのか、そのうえで次のキャリアで何を実現したいのかを知りたい。"リセット感覚"で転職する人はいらないですね」

転職が一般化しつつあるとはいえ、採用側にこうした厳しい本音があることも事実だ。次回は第二新卒転職の甘くない実態と、プロに聞いた転職活動のコツをお届けする。

(ライター 中山明子)

関連リンク

ワークスタイルや暮らし・家計管理に役立つノウハウなどをまとめています。

※ NIKKEI STYLE は2023年にリニューアルしました。これまでに公開したコンテンツのほとんどは日経電子版などで引き続きご覧いただけます。

関連企業・業界