脂肪、糖、塩 どれを取り過ぎても老化が加速

メタボドミノの出発点は「腸の炎症」

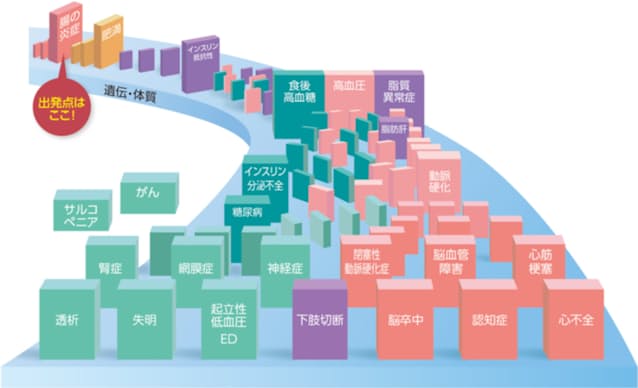

年を重ねても心身ともに活力ある状態で過ごしたい。そのためには「自分の臓器の状態とそれに影響を与える食習慣をしっかり意識することが大事」と話すのは伊藤教授だ。伊藤教授は2003年に、肥満や内臓脂肪の蓄積によって、ドミノ倒しのように生活習慣病が進行していくことを「メタボリックドミノ」と名付けた。05年には「メタボリックシンドローム診断基準」が定められ、「メタボ腹」に対する関心が高まっていく。「当初は肥満の病態や、内臓脂肪がどのように蓄積しメタボの要因になるのかに的を絞り研究を行っていたが、その後、メタボや全身の老化の源流には腸の炎症が強く関わることが分かってきた」と伊藤教授は言う。(図)。

ここでいう炎症とは、細菌やウイルスのような体にとって異物であるものが侵入する、本来増えるべきではない内臓脂肪が増加する、といった健康を脅かす状態から体を守るために、免疫系が働く際に起こる反応のこと。打撲や傷などによる急性炎症と区別して慢性炎症(静かな炎症)と呼ばれる。

体の恒常性を維持するための調整機能といえるが、こうした炎症が長く続くと体にダメージが蓄積し、防御力も低下していく。「特に高脂肪食が入ってくると腸管は異物と強く認識するようだ。動物実験による検証では、高脂肪食を継続して取ると、短期間のうちに腸管に炎症が起こることを確認した」(伊藤教授)。

腸管は「食べたものを消化吸収する」とともに「異物を見分けて排除する」という免疫能を担うが、この仕事を滞りなく行うには腸管が丈夫で体内への異物の侵入を防ぐ「バリア機能」がきちんと働くことが不可欠だ。

しかし、高脂肪食を取り続けると、これを異物と判断した免疫細胞が攻撃して炎症を起こす一方、腸内細菌叢(そう)も変化してLPS(リポポリサッカライド)といった毒素を作る腸内細菌が増える。これらの毒素がさらに炎症を広げ、腸は慢性的な炎症状態に陥っていく。すると次第にバリア機能が低下していき、腸で発生した炎症物質が体内に侵入し始める。そして、血流に乗り脂肪組織(特に腸の近くにある内臓脂肪)や筋肉にまで到達してしまうのだ。

これらの代謝維持に重要な役割を果たす組織で炎症が起きると、血糖値を下げるホルモンであるインスリンが効きにくくなる「インスリン抵抗性」という現象を招く。

しかし、「腸で炎症が起こらないよう遺伝子操作したマウスに高脂肪食を食べさせると、腸管の炎症が抑えられるだけでなく脂肪組織での炎症も抑えられ、高脂肪食負荷による血糖値の上昇が30%程度抑えられた[図表]」(伊藤教授)。つまり、腸の炎症を食い止められれば、血糖値の急激な上昇も、インスリン抵抗性も起こらないことが分かったのだという。

現実的には、腸の炎症を止める手段が見つかるまで、肥満した人でなくても、高脂肪食を続ける生活を控えるのがよさそうだ。

[1]Cell Metab. 2016 Aug 9;24(2):295-310.

腸と腎臓が糖分や塩分を貪欲に吸収

「高脂肪食が腸の炎症を進めることは分かった。しかし、自分は年齢とともに脂っこいものは食べられなくなってきたから大丈夫」と言う人もいるかもしれない。ところが、伊藤教授は「年を取って脂肪を受け付けなくなるのは、脂肪分解酵素の分泌能が落ちているため。つまり消化器で老化が進行しているサインでもある。さらに注意したいのは高脂肪食を取らなくなる代わりに、甘いものや塩辛いものをたくさん欲する傾向が強まってくること」と言う。この「糖分や塩分を欲しがるようになる変化」が臓器の老化を加速させるのだという。

伊藤教授は高脂肪食による腸の炎症を起点とし、腸と腎臓がメタボドミノ倒しを推し進める仕組み「貪欲な臓器仮説」を22年に発表した[2]。

「そもそも発生学的に見ても、腎臓という臓器は腸管から派生してできた臓器であり、どちらの臓器も『吸収する』という性質を共通して持つ。腸と腎臓がせっせと吸収しようとするのがエネルギー源となる〝糖分〟と、血圧を調整して栄養素や酸素を体の隅々に運ぶプロセスにも関わる〝塩分〟」(伊藤教授)。

腸と腎臓が糖分や塩分を貪欲に吸収することによって老化が進み、さまざまな病気を引き起こしていくというのが「貪欲な臓器仮説」だ。カギを握るのが小腸や腎臓で糖分や塩分を効率的に吸収するための運び屋である「SGLT(ナトリウム・糖共輸送体)」というたんぱく質。この運び屋の働きを抑え、尿に漏れ出た糖分が再吸収されないようにする「SGLT2阻害薬」は糖尿病の画期的治療薬として14年に登場したが、血糖を下げるだけでなく、抗肥満や腎臓病、心不全を回復する作用もあることが話題となっている。つまり、腎臓の貪欲さにストップをかけるわけだ。

なお、腎臓は排せつの臓器と考えられがちだが、体に必要な糖やアミノ酸、塩分、ミネラルが一定に保たれるように、いったん排せつルートに乗ったものの実に99%を再吸収して体の恒常性を保つ。精緻な吸収機能を持つ臓器なのだ。

「吸収という骨の折れる仕事を担うために、腸と腎臓の細胞にはエネルギー源であるATPを作り出すミトコンドリアがたくさん集まっている。しかし、加齢によってミトコンドリアの機能は低下する。それでも食事から糖分、塩分をがんがん取り続けると、これらの運び屋であるSGLTは貪欲に働き続けるので、腸や腎臓の細胞には過度の負担がかかる。この過重労働がこれら臓器の老化を加速させ、糖尿病や高血圧、心不全、がんといった病気につながっていく」(伊藤教授)。

伊藤教授は腎臓の状態が悪くなると腸内細菌叢も悪化し、筋繊維まで萎縮してサルコペニア(加齢による筋肉量の減少および筋力の低下)が起こることを動物実験で確認した[3]。

「つまり、腎臓の貪欲さの弊害は、腸・筋肉にも波及するということ。筋肉の減少を抑えるためには腸や腎臓の健康が重要というのは盲点だったが、今後はもっと重要視していくべきだと考えている」と言う。

このように、腸で起きた炎症が腎臓や筋肉など全身の臓器にダメージを与えて老化を進める一方で、腎臓で起きた異常が腸や筋肉に悪影響を与える仕組みもあるというわけだ。

腸と腎臓は相関し合って全身の老化を進める。

[2]Metabol Open. 2022 Feb 9;13:100169.

[3]Nephrol Dial Transplant. 2020 Sep 1;35(9):1501-1517.

中性脂肪値とHDLコレステロール値が臓器老化の指標

腸に炎症を起こす高脂肪食。さらには、腸や腎臓の貪欲さにスイッチを入れる糖分と塩分の過剰摂取が私たちの臓器の老化を進めていく。伊藤教授は「高脂肪食は明らかに炎症を引き起こす作用が強い。また、糖分と塩分を長期間、取り続けていると、腎臓も腸も頑張りすぎの状態となり、くたびれて炎症物質に対して脆弱になる。だから、腸や腎臓で炎症が続き全身の老化が加速し始める前に自分の体の変調に気付き、食事をコントロールしていく発想を持ってほしい」と強調する。食生活を変えるための指標になるのが、健康診断で分かる「中性脂肪値」と「HDLコレステロール値」だという。

・中性脂肪値……150 mg/dL以上は高トリグリセライド血症

・HDLコレステロール値……40 mg/dL未満は低HDLコレステロール血症

「中性脂肪値はインスリン抵抗性や脂肪肝のリスクを示す指標となる。基準値以上になると、代謝的に問題が起こっているサイン。また、HDLコレステロール値が40mg/dl以下だと、動脈硬化が進み、心筋梗塞や脳卒中の確率を明らかに高める」(伊藤教授)。

また、糖尿病のリスクを表す数値にも注意しよう。

・空腹時血糖……100ml/dl以上またはHbA1c 5.6%以上で高血糖

「百寿者には糖尿病の人が圧倒的に少ない。つまり、糖尿病は老化を早めて長生きを阻害する疾患といえる。糖尿病とは体内の化学反応やエネルギー代謝がスムーズに行われていない状態のことで、代謝がうまくいかず、体への負荷がかかることが、老化の原因となるDNAダメージに強い影響を及ぼす」(伊藤教授)。

今日からでも始めたいのは、脂肪や糖、塩を取り過ぎていたら、それを見直すこと。さらに、「メリハリのある生活を送ることも重要」だと伊藤教授。「代謝は昼と夜のリズムと直結している。腸内細菌にも概日リズムがあり、肝臓や腸といった臓器もそのリズムの影響を受けている。朝は光を浴び、夕食は食べ過ぎないという光のリズムに合わせた食行動や運動が基本中の基本」(伊藤教授)。

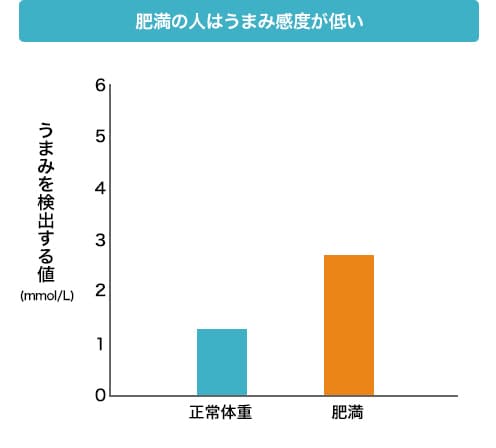

また、伊藤教授は「味覚センサーを研ぎ澄ませること」も薦める。「米国の研究で、肥満の女性は正常体重の女性よりもうまみの味覚感度が低いという報告があり[4]、うまみに対する感受性が落ちている人ほど甘いものが好きで、肥満者が有意に多いという国内の研究もある[5]。私たちはついつい安価で刺激的なものに手を伸ばしがちだが、その欲求に操られてしまうと脂肪や糖、食塩の取り過ぎは加速する一方。若いうちから家で料理をする、しっかりだしをひいた薄味でおいしい食事を経験する、といったことにお金と時間を投資して味覚を研ぎ澄ませると、ゆがんだ食行動には向かいにくい」(伊藤教授)。

味覚センサーを研ぎ澄ませる一つの手として、伊藤教授は「ファスティング(断食)」を挙げる。「腹八分目にするというやり方は境目がはっきりしないので継続しにくい。しかし、断食は強制的に食生活が初期化され、感覚が研ぎ澄まされるので、長い空腹後に初めて口にする回復食[6]のおいしさをしみじみと実感することができる。年1回ぐらいは無理のない範囲で断食を試してみる価値があるのでは。夕食を早めに取って、夜間の空腹時間を長くすることも取り組みやすい断食の一種と考えていい」(伊藤教授)。

臓器老化を防ぐ可能性がある食品成分(サプリメント成分)はあるのだろうか。「自分でも研究を行っているNMN(ニコチンアミド・モノヌクレオチド)と5-ALA(アミノレブリン酸)は加齢とともに減るというエビデンスがあり、かつ基本的に体の中で作られているものなので安全。有望視している」(伊藤教授)。

NMNは、ミトコンドリアのエネルギー産出に欠かせない補酵素NAD(ニコチンアミド・アデニンジヌクレオチド)に変わる成分。5-ALAはミトコンドリアのエネルギー源であるATPに不可欠な物質。どちらも広く食材に微量に含まれており、一つひとつの細胞の老化を食い止める作用が期待されている。

メリハリのある生活をし、過食を控えて「おいしい」という感覚を大切にすることから老化を進める生活を見直していこう。やがて、老化の進行をスローダウンすることを実証した補助的な食品も登場してきそうだ。

[4]Obesity (Silver Spring). 2010 May;18(5):959-65.

[5]Hypertens Res 44, 595-597 (2021)

[6]断食後にいきなり元の食事に戻すと、休んでいた胃腸に負担がかかるだけでなく、リセット効果もなくなる。そのため、通常断食後は、薄い粥(かゆ)、スープなどからはじめ、徐々に通常食に戻していく。

(ライター 柳本 操)

慶応義塾大学医学部腎臓内分泌代謝内科教授。医学博士。専門は内分泌学、高血圧、糖尿病、抗加齢医学。京都大学医学部卒業、同大学院医学研究科博士課程修了。米ハーバード大学および米スタンフォード大学医学部博士研究員、京都大学大学院医学研究科助教授などを経て現職。国際高血圧学会副理事長、日本肥満学会理事。近著に『いい肥満、悪い肥満』(祥伝社)がある。

関連リンク

健康や暮らしに役立つノウハウなどをまとめています。

※ NIKKEI STYLE は2023年にリニューアルしました。これまでに公開したコンテンツのほとんどは日経電子版などで引き続きご覧いただけます。