脳はアルコールを欲している? 酒と脳との相性は…

「少量の飲酒でも継続することで脳が萎縮する」という研究結果を聞き、衝撃を受けた酒ジャーナリストの葉石かおりさん。臨床脳研究の第一人者で、自然科学研究機構生理学研究所名誉教授の柿木隆介氏に、「アルコールで脳が萎縮しても、認知機能にはあまり影響は出ない」と聞き、安堵しました。そしてさらに、なぜ脳とアルコールの相性がこんなに良いのか、脳はアルコールからどんな影響を受けるのかについて、深掘りして教えていただきました。

人が酒を欲するのは「脳がアルコールを欲するから」なのか?

前回(「1日ビール1缶でも脳が萎縮? 認知機能への影響は…」)も述べたように、久しぶりに外飲みで記憶をなくし、靴を自宅の玄関の外で脱いで置き去りにするという失態を犯してしまった。

これも長年の飲酒で脳がダメージを受けているのではと思い、臨床脳研究の第一人者、自然科学研究機構生理学研究所の名誉教授である柿木隆介氏に話を聞いたところ、「最近になって少量の飲酒でも習慣的に続けると脳が萎縮するという報告[注1]がありましたが、それでも認知機能への影響はほとんどないと考えられるので、あまり心配はないでしょう」とお墨付き(?)をもらった。

柿木氏によると、そもそも脳の萎縮は避けられない加齢現象であり、年を取ると脳の神経細胞が死んで萎縮が起きる。一般的には、30代くらいから脳の萎縮が少しずつ始まり、65歳を過ぎると、肉眼でも分かるほど萎縮が進んでいくという。

飲酒はこの加齢による脳の萎縮を進めるのだが、アルコールによる脳の萎縮は、アルツハイマー型認知症などの脳の萎縮と違って、認知機能にはそれほど影響を及ぼさないのだ。

しかも、「実は、どのようなメカニズムによってアルコールで脳が萎縮するのかは、まだよく分かっていないのです」(柿木氏)というから不思議だ。

それどころか、柿木氏によると、脳とアルコールは相性が良く、「人が酒を欲する気持ち」にも脳が関わっているのではないか、とのこと。

いったいどういうことだろうか。引き続き柿木氏に話を聞き、アルコールが脳に与える影響について深掘りしていこう。

[注1]Nat Commun. 2022 Mar 4;13(1):1175.

アルコールは「脳の関門」を簡単に突破できる

先生、脳とアルコールの相性が良い、とはどういうことでしょうか?

「脳には血液脳関門(ブラッド・ブレイン・バリア=BBB)と呼ばれる"脳の門番"があり、脳にとって有害な物質をブロックしています。そのため、分子量500以下の低分子の物質や、脂溶性の物質に限って血液脳関門を通過することができます。アルコールは、この2つの条件を満たしている(エタノールの分子量は46.07)ので、やすやすと脳に到達できるのです」(柿木氏)

血液脳関門については、この連載でも以前、柿木氏から教わった(参考記事「どうして酔っ払いは同じ話を繰り返すのか」)。血液脳関門の本体である脳の毛細血管は、内皮細胞が密着して結合していることなどから、血液から脳の組織へ物質の移動を制限する機能を担っている。

「アルコールは胃と腸で吸収された後、血液を介してあっという間に脳に届きます。そして、いとも簡単に血液脳関門を通り抜けてしまうのです。この事実を知ると、酒好きの方は、脳はアルコールを歓迎しているのではないかと思ってしまいますよね。神様のギフトか、悪魔のギフトなのか分かりませんが(笑)」(柿木氏)

確かに、酒好きには脳がアルコールを歓迎しているとしか考えられない。酒は脳にとって「神様のギフト」だと言ってしまいたくなる。

「血液脳関門は、非常に強力なバリアです。アルコールが脳にとって有害なものであるのなら、進化の過程でアルコールが血液脳関門を通れなくなってもおかしくないですよね。脳は体にとって最も大切な臓器のひとつであり、全身の調節を24時間行っているところ。そんな脳がアルコールを受け入れているということは、アルコールは脳にとって毒ではないのでは、と考察できるのです」(柿木氏)

「いいぞ、いいぞ」という声が酒飲みから聞こえてきそうである。

酔うと自制心がなくなるのは、前頭葉に影響が出るから

それでは、アルコールが脳に到達すると、脳にはどのような影響があるのだろうか。

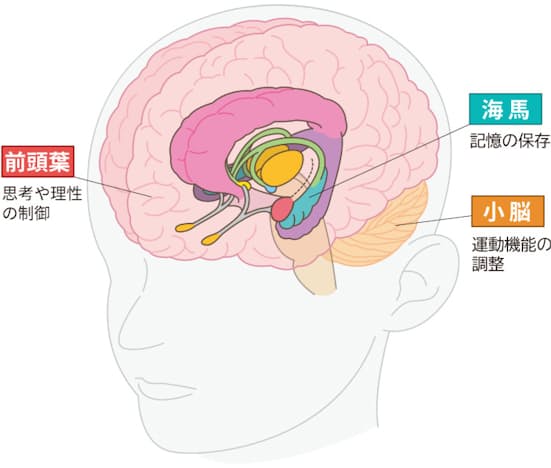

「アルコールによる影響が出やすいのは、脳の中でも前頭葉、小脳、海馬の3つ。このうち、最初に影響を受けるのは前頭葉です。前頭葉は理性をつかさどっている部位で、お酒が進むと、日ごろ理性でこり固まった前頭葉が解放されていくわけです。もし脳自体がアルコールを欲しているのであれば、脳は実は前頭葉を解放したいのではないか、なんて思ってしまいますね」(柿木氏)

アルコールの影響を受けやすい「前頭葉」「小脳」「海馬」

最初にアルコールの影響を受けるのが前頭葉と聞くと、つい飲み過ぎてしまうのも合点がいく。「これ以上飲んだらよくない」という自制心がなくなり、酒を大量に飲んでしまうのである。

「前頭葉に続いて、記憶を司る海馬、運動機能を司る小脳の順番にアルコールの影響を受けます。飲み過ぎて記憶がなくなると不安になりますが、記憶がなくなるのは海馬が一時的にお休みしているだけです。つまりアルコールによる記憶喪失は一時的で、時間がたてば元に戻ります。筋肉痛みたいなものなのです」(柿木氏)

働き者の脳だって、たまには休みたい。思い切り解放され、リラックスもしたいだろう。脳はそんな理由からアルコールを欲しているのではないか、と勝手に思った。

「アルコールを飲むと、快楽を司る脳内ホルモンである『ドーパミン』が多量に分泌され、リラックスしたときに出る脳波の『アルファ波』が多く出ます。だから、適度に酔っぱらうと気持ちがいいし、疲れも取れる。これは脳にとっても心地よい状態なのかもしれません」(柿木氏)

脳がアルコールを欲しているというのは本当かもしれない、と思えてきた。柿木氏は、「人間は進化の過程でアルコールの分解能力まで備えたのですから、アルコールは人間、とりわけ脳にとって、好ましいものなのではないか、とひとりの酒好きとしては思いますね」と話す。

赤ちょうちんを見ると酒が飲みたくなるのも、天気がいいとビールが恋しくなるのも、全て意味があるように思えてきた。

もちろん、飲み過ぎれば深刻な影響が全身に…

脳がアルコールを欲しているといっても、大量に飲んでもいいというわけではない。ものには必ず限度がある。

大量の酒を飲んで「血中アルコール濃度」が急上昇すると、脳に大きな影響が出て、それが全身に波及する。

症状:陽気になる、皮膚が赤くなる

ほろ酔い期(血中アルコール濃度50~100mg/dL)

症状:ほろ酔い気分、手の動きが活発になる

酩酊初期(血中アルコール濃度110~150mg/dL)

症状:気が大きくなる、立てばふらつく

酩酊極期(血中アルコール濃度160~300mg/dL)

症状:何度も同じことをしゃべる、千鳥足

泥酔期(血中アルコール濃度310~400mg/dL)

症状:意識がはっきりしない、立てない

昏睡期(血中アルコール濃度410mg/dL以上)

症状:揺り起こしても起きない、呼吸抑制から死亡に至る

厚生労働省e-ヘルスネット(https://www.e-healthnet.mhlw.go.jp/information/dictionary/alcohol/ya-020.html)より

アルコールが前頭葉に影響を与えて、ほろ酔い気分になったり、陽気になったりしているうちはまだいい。小脳に影響が出てくると、今度は、ふらついたり、千鳥足になってくる。そして、さらに進むと意識がなくなり、最悪の場合、死に至ってしまう。

急性アルコール中毒にならないよう気をつけるのはもちろん、アルコールの分解能力が低い人は血中アルコール濃度が上がりやすいので注意が必要だ。

「短時間に大量のお酒を飲み過ぎないようにすることに加えて、習慣的に飲み過ぎることで、肝臓にダメージが生じ、がんなどの病気のリスクも上がるので注意しなければなりません。前回もお話ししたように、アルコールで脳が萎縮しても認知機能にはさほど影響はありませんが、習慣的な飲酒が動脈硬化や糖尿病などのリスクになり、それらがやがてアルツハイマー型認知症や脳血管性認知症につながる恐れもあります」(柿木氏)

50歳までに一度、脳ドックを受けよう

もし脳が欲しているのだとしても、欲するままに酒を飲み続けてはいけない。楽しく陽気に飲める程度でとどめることが大切だ。

最後に、アルコールによる脳の萎縮は認知機能にはあまり影響がないとのことだが、それでも自分の脳が心配という人のために、柿木氏からアドバイスを聞いた。

「脳動脈瘤や、脳の動脈硬化、脳の血管の奇形などの問題がある場合もありますので、心配な方は50歳までに一度、脳ドックを受けるといいでしょう。また、病気のリスクにならないよう、健康的な飲み方を心がけ、お酒だけを単体で飲まない、料理と一緒に楽しむ、適量を飲むこともお勧めです」(柿木氏)

筆者も50歳を超えてしまったが、しょっちゅうアルコールで脳をお休みさせている身としては、「一度は脳ドックを受けておこうかな」と思う。

◇ ◇ ◇

アルコールで脳はリラックスするというのは、日々実感しているところだ。働き者の脳をお休みさせるのも、悪いことではない。飲み過ぎにならないよう、脳と体のためにも、メリハリをつけた飲み方をしたいものだ。

(文 葉石かおり=エッセイスト・酒ジャーナリスト)

[日経Gooday2022年6月8日付記事を再構成]

関連リンク

健康や暮らしに役立つノウハウなどをまとめています。

※ NIKKEI STYLE は2023年にリニューアルしました。これまでに公開したコンテンツのほとんどは日経電子版などで引き続きご覧いただけます。