酒に強い人、弱い人 遺伝的な影響だけで決まるの?

この記事では、今知っておきたい健康や医療の知識をQ&A形式で紹介します。ぜひ今日からのセルフケアにお役立てください!

(1)酒の強さには「アセトアルデヒド」の分解能力が関係している

(2)しばらく酒を飲まないでいると、酒に弱くなることがある

(3)酒を飲んで強くなった人は、薬が効きにくくなることがある

(4)酒に弱い人は、血中アルコール濃度が上がりにくい

答えは次ページ

答えと解説

正解(間違っているもの)は、(4)酒に弱い人は、血中アルコール濃度が上がりにくい です。

酒に強いか弱いかは、一般に遺伝的な影響が大きいと言われます。一方で酒を日々飲んでいるうちにお酒に強くなった、あるいは飲まないでいたら弱くなった、という経験をした方も少なくないでしょう。酒の強さは何で決まるのでしょうか。

まずは、酒を飲むとカラダの中でどのようなことが起きるのか、アルコールが分解されるまでのプロセスをおさらいしましょう。

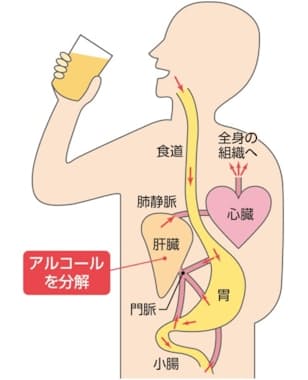

自治医科大学附属さいたま医療センター消化器内科元准教授で肝臓専門医の浅部伸一さんは、「アルコールは胃や小腸で吸収され、主に肝臓で分解されます。アルコール(エタノール)は、まず分解されて『アセトアルデヒド』になり、次に無害な『酢酸』になります。アセトアルデヒドの分解が遅い体質の人は、少量の飲酒でも顔が赤くなったり吐き気がしたりするフラッシング反応が起きます」と説明します。

アルコールの吸収と分解

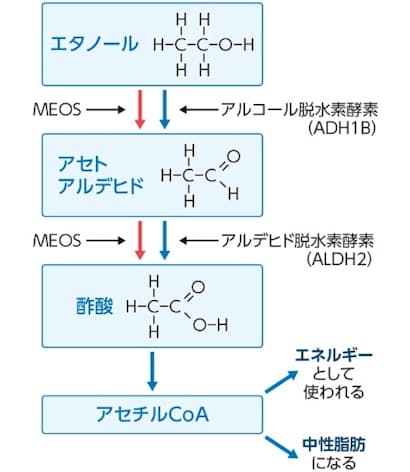

アルコールの代謝経路には大きく2つあり、1つは「アルコール脱水素酵素(ADH1B)」と「アルデヒド脱水素酵素(ALDH2)」によるもの、そしてもう1つは薬などの代謝で使われる「MEOS(ミクロゾーム・エタノール酸化酵素系)」という酵素群によるものです。

アルコールの代謝経路

浅部さんは、「アセトアルデヒドの分解が遅い体質の人は、遺伝的にアルデヒド脱水素酵素の働きが悪くなっていることが多く、一般的にお酒に弱いと考えられています」と話します。

「本来、MEOSによる代謝経路は、薬などをはじめとする"異物"を分解するものです。MEOSは肝臓に多くある酵素群で、薬だけではなくエタノールにも作用し、アルコールの常飲によって働きが強まります。お酒が弱かった人が飲み続けるうちに強くなるのは、薬などを代謝するMEOSの酵素が誘導されて、アルコールの代謝に使われるようになるからです」(浅部さん)

日ごろからよくお酒を飲む人は、MEOSの酵素が多く誘導されて酒に強くなっているため、薬の作用にも影響すると言われています。薬が効きにくくなったり、反対に効きすぎたりすることがあるのです。

コロナ禍で飲酒の機会が減り、しばらく酒を飲んでいないと、酒に弱くなっている場合があります。これは、以前は飲酒によって増えていたMEOSの酵素が誘導されておらず、アルコールの代謝能力が落ちてしまっているのです。

「お酒に弱くなった人は、少量のアルコール摂取でも血中アルコール濃度が高くなります。そのような場合は、飲んだときに気分が悪くなったりしやすいので、より気をつけて飲んでほしいですね。ピッチを落として、ゆっくり飲むことを心がけましょう」(浅部さん)

[日経Gooday2022年3月28日付記事を再構成]

関連リンク

健康や暮らしに役立つノウハウなどをまとめています。

※ NIKKEI STYLE は2023年にリニューアルしました。これまでに公開したコンテンツのほとんどは日経電子版などで引き続きご覧いただけます。