ワイン選び迷わない QRコードで詳細情報すぐに入手

エンジョイ・ワイン(43)

種類が多く、商品選びに時に迷ってしまうのがワイン。だからだろう、店頭で長時間、ボトルとにらめっこする人を見かけるのも珍しくない。そんな時、便利なのがボトルに付いたQRコード。スマートフォンをかざせば、商品の詳しい情報が即、得られる。QRコード付きのワインは、まだ数は少ないが、今後増えていく気配だ。デジタル社会の進展で、ワインの楽しみ方が一段と広がりそうだ。

10月1日、シャンパン大手ルイ・ロデレールが、新商品「コレクション 242」を日本で発売した。生産を終了したロングセラー商品「ブリュット・プルミエ」の後釜という位置づけで、同社のラインアップの中では比較的、低価格の商品。だが、ブリュット・プルミエと比べると、凝縮感や複雑味がはるかに増しており、格上のヴィンテージ・シャンパンを彷彿(ほうふつ)とさせる味わいだ。

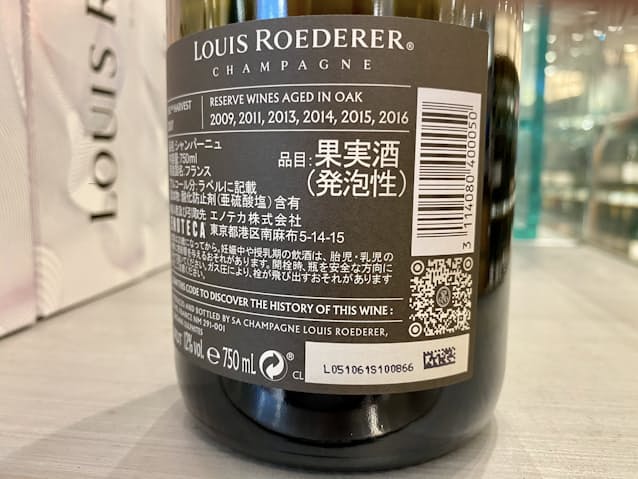

そのコレクション 242のもう1つの売りが、ルイ・ロデレールにとっては初めての試みというQRコードだ。ボトルの裏側ラベルの右下に印刷されたQRコードにスマートフォンをかざすと、瞬時にルイ・ロデレールの商品サイトに飛び、コレクション 242に関する詳しい情報が英語で出てくる。

例えば、画面を少しだけスクロールすると、「Dosage 8g/l」という情報が現れる。ドサージュ(糖分添加)の量が1リットルあたり8グラムという意味だ。多少ワインの知識がある人なら、このワインはある程度辛口だということがわかる。ドサージュの量は通常、ラベルには表記されない。代わりに、辛口だとラベルに「Brut(ブリュット)」と表記されることも多いが、実際の糖分添加量にはかなり幅があるため、表記から受けるイメージと実際の味わいが違うこともある。

「リザーブワイン」のブレンド比率に関する情報も出ている。リザーブワインは、ワイナリーの中で何年か寝かせたワインを指す。シャンパンでは、味わいに複雑性を加味するため、発酵を終えた若いワインにリザーブワインを一定量加えてから二次発酵させる場合が多い。コレクション 242は、通常のリザーブワインに加え、珍しい「パーペチュアル・リザーブ」も使っているが、このブレンド比率も出ている。パーペチュアル・リザーブは、生産年の違う複数のリザーブワインを混ぜて熟成させ、その中から毎年、少しずつブレンド用に使っては、減った分だけ新しいワインを継ぎ足したワイン。いわば「秘伝のタレ」だ。

デジタル社会がなせるワザ

QRコードでアクセスした情報によると、コレクション 242には秘伝のタレが34%もブレンドされ、リザーブワインも10%入っている。これだけの情報で、このシャンパンの味わいがかなり複雑であることや、なぜ複雑な味わいなのかも推察できる。ボトルのラベルのスペースはかなり限られているので、詳しい情報をすべてラベルに載せることは事実上、不可能だ。

もともと、生産者の多くはホームページ上で商品に関する詳しい情報を公開している。しかし、モバイル端末もQRコードもなかった時代は、店頭などで、そうした情報に瞬時にアクセスするのは難しかった。それを可能にしたのが、デジタル技術の進化である。ルイ・ロデレールのマーケティング部長セドリック・プティさんは、「現時点では、シャンパンの生産者でQRコードを採用している生産者はまだ少ないが、今後はより多くの生産者が導入する可能性がある」と話す。

国内で売られているQRコード付きのワインをざっと調べたところ、生産者のサイトに飛ぶものと、輸入業者のサイトに飛ぶものと、2種類あることがわかった。輸入ワインの場合、生産者のサイトは基本、ルイ・ロデレールのように英語かフランス語など現地の言語なので、日本人にはやや不親切に映る。一方、輸入業者のサイトなら日本語なのでよりわかりやすい。

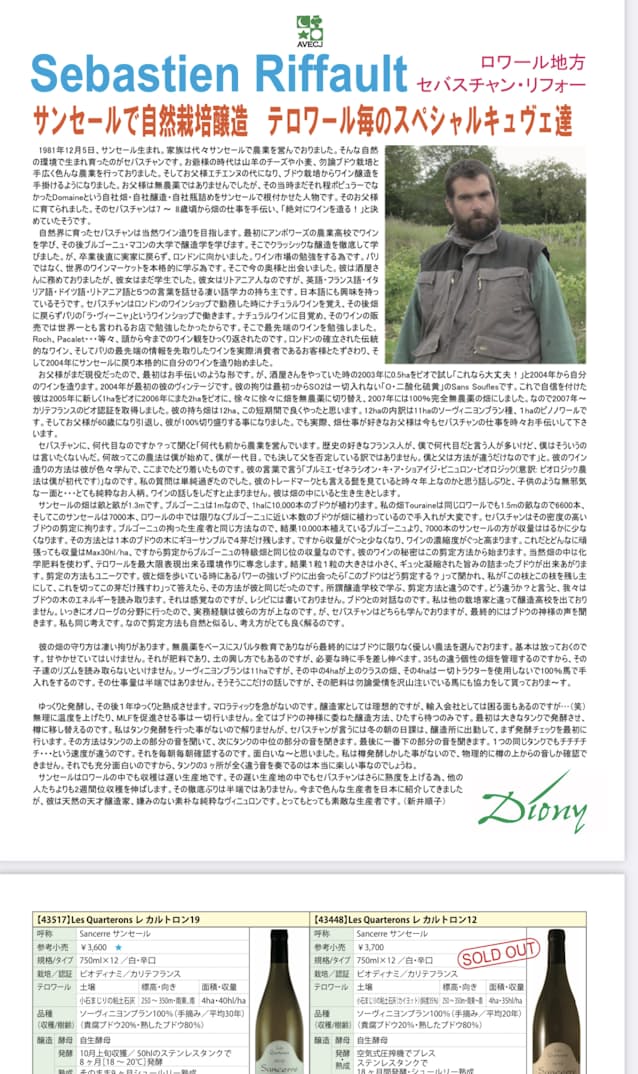

例えば、フランス・ロワール地方の自然派の生産者セバスチャン・リフォーのボトルのQRコードをスキャンすると、輸入業者ディオニー(京都市)のサイト内ページに飛ぶ。

そこには造り手の全般的な紹介に加え、個々の商品のブドウ品種から発酵・熟成の方法、味わいの特徴まで、様々な情報がコンパクトにまとめられている。ヨーロッパの伝統的なワイン産地はラベルに品種名を明記しないのが普通なので、品種情報は有益だ。また、自然派ワインを買う時に気になる酸化防止剤の使用についても、「トータル:10mg/L未満」などと具体的な数字が出ていて、参考になる。

ディオニーもホームページでは以前から詳しい情報を載せていた。同社輸入部門マネージャーの玉城寛樹さんによると、QRコードは、昨年の5月以降に輸入された分から徐々に付け始め、今はほぼすべての輸入ワインに付けている。その理由を玉城さんは、「消費者が購入する際に詳しい情報にアクセスできると便利だし、飲みながら情報に触れてもらうことで、会話にも花が咲く。お気に入りの1本と出合えた時に、記憶にとどめる一助になればと考えた」と説明する。

相性のよい料理などお役立ち情報も

輸入ワインに比べると数はさらに少ないが、日本ワインの中にもQRコード付きのものがある。その1つが、ココ・ファーム・ワイナリー(栃木県足利市)だ。同ワイナリーがQRコード付きのワインを販売し始めたのは2011年と古い。今は、同ワイナリーが販売する全ての日本ワインにQRコードが付いている。

スキャンすると、公式サイト内のその商品のページに飛び、ワインの品種やブドウが栽培された畑の場所と名前、収穫時期、醸造・熟成法、瓶詰め時の酸化防止剤添加やろ過の有無、さらには相性のよい料理など、詳しい情報が非常に見やすいレイアウトで提供されている。

QRコードの中には、ブランドの総合案内のページに飛んでしまい、お目当ての商品になかなかたどり着けない作りになっているものも多い。それらと比較すると、ココ・ファームのQRコードは、内容も充実しており、使い勝手がよい。同ワイナリー取締役の池上峻さんは、「最近は、オンライン収穫祭などイベントへの参加もQRコードで手軽にできるようにするなど、スマホユーザー向けに一段と積極的にQRコードを活用している」と話す。

QRコードを使った情報提供の動きが広がれば、多くの消費者にとって、ワインがより身近なお酒に感じられるようになるはずだ。

(ライター 猪瀬聖)

関連リンク

ワークスタイルや暮らし・家計管理に役立つノウハウなどをまとめています。

※ NIKKEI STYLE は2023年にリニューアルしました。これまでに公開したコンテンツのほとんどは日経電子版などで引き続きご覧いただけます。