2大長寿食ともいえる日本食と地中海食 共通の特徴は

この記事では、今知っておきたい健康や医療の知識をQ&A形式で紹介します。ぜひ今日からのセルフケアにお役立てください!

(1)脂質が多い

(2)糖質が多い

(3)塩分が多い

(4)たんぱく質が少ない

答えは次ページ

答えと解説

正解は、(3)塩分が多い です。

予防栄養学のプロフェッショナルで、"冒険"病理学者としても知られる、京都大学名誉教授の家森幸男さんは、1985年、当時日本人の死因のトップを占めていた脳卒中の解明のために世界中を巡ってその食事内容と病気の関わりを解明する、という研究を開始。世界25カ国61地域を巡り、現地の人々の「24時間尿」の採取と採血によって栄養の摂取状況と循環器疾患のリスクとの関係を分析し、30年以上かけて数々のエビデンスを蓄積してきました。

その研究からわかったことの一つが、大豆のイソフラボン、魚介類のタウリン、いずれも摂取量が多い国(地域)ほど心筋梗塞の死亡率が低い、ということ。そして、「死亡率が最も低い」ところに日本がある、ということです。

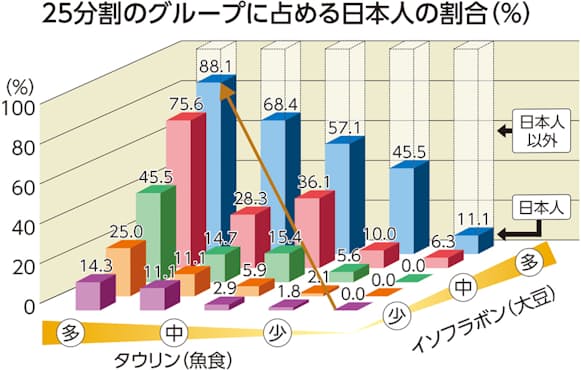

さらに、家森さんは、世界中の人から集めた尿から、大豆はイソフラボン、魚介類はタウリンをマーカーとして、その量に応じてそれぞれ5分割し、25グループに分けて分析。その結果、「大豆も魚も一番多くとっているグループ」では、実に88.1%を日本人が占めることがわかりました。一方で、「大豆も魚も一番少ないグループ」には日本人はゼロでした。

「大豆と魚の摂取量が多いほど心筋梗塞の死亡率が低いこともわかったので、日本人の血管を若く保ち、冠動脈が詰まる突然死のリスクを防いでくれているのは、大豆と魚といってもいいと思います」と家森さん。日本人が日常的に食べている日本食、その日本食でよく使われる魚や大豆は、日本人の世界一の平均寿命を支えていると言っていいかもしれません。

日本食、地中海食地域に共通する欠点は「食塩摂取量の多さ」

そんな日本食以外で、長寿食として知られる食事には地中海食がありますが、家森さんはその地中海食についても調べています。

実は、日本食と地中海食はともに長寿食として評価されていながら、両者を共通のモノサシで比較した研究はそれまで存在しませんでした。そこで、家森さんたちがこの2つの長寿食の栄養特性を24時間尿のデータをもとに分析したところ、共通する特性があることがわかったそうです。

なお、分析においては、日本食(日本の6カ所)と地中海食(地中海地域の6カ所)、そして比較対象として西欧食(アイルランド、スコットランド、スウェーデン、カナダ、オーストラリア、ニュージーランド)、合計18地域の健診結果を比較したそうです。その結果、わかったことは以下のことです。

・日本食、地中海食地域では、海の幸に多いタウリンと、豆類、種実類、海藻などに多いマグネシウム摂取量が多い

タウリンが魚に含まれることは前述した通りですが、マグネシウムについては、日本人は大豆やゴマ、海藻などを多く食べており、地中海食地域ではクルミなどのナッツがよく食べられます。そのほか、緑黄色野菜や、精白されていない穀類などにもマグネシウムは含まれます。

もう一つ、家森さんたちの研究では、日本食と地中海食に共通する欠点もわかりました。

ということです。

塩分のとりすぎは、高血圧、脳卒中につながります。脳卒中は、脳血管性の認知症や寝たきりの大きな原因となります。ただ、食塩摂取量が多いという残念な共通点があったものの、日本食、地中海食の地域は、血圧は西欧食地域よりも低いこともわかりました。

「食塩摂取が多いのに血圧は抑えられた理由は、地中海食では野菜や果物を豊富にとることにより、食塩の害を打ち消すカリウムを豊富にとっているからと考えられます。一方、日本食は地中海食に比べて野菜の摂取量は少なかったものの、高血圧のリスク因子である肥満が明らかに少ないという利点がありました。それに対し、地中海食ではオリーブオイルを多用し、ワインを常に飲み、これが日本より肥満が多いことにつながっているのではないかと考えています。いずれにせよ、日本食や地中海食の良いところを取り入れるとともに、共通の欠点である食塩の過剰摂取を改善できれば、それが健康長寿のための理想の食事といえるでしょう」と家森さん。

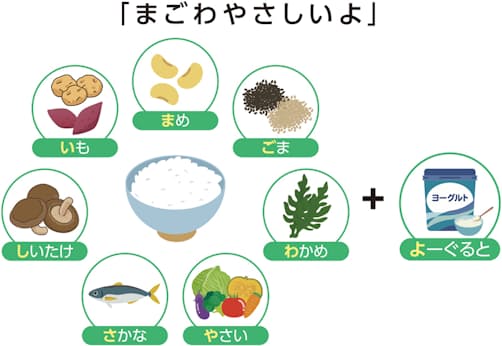

「健康長寿を維持する長寿食」をテーマに研究を続ける家森さんが、結論として、みなさんにぜひ実践してほしいと勧めるのは「まごわやさしいよ」の食べ方です。

「ま」は豆や豆腐、「ご」はゴマなどの種実類、「わ」はわかめなどの海藻、「や」は野菜、「さ」は魚、「し」はシイタケなどのキノコ類、「い」は芋類、「よ」はヨーグルトや牛乳など塩の入っていない乳製品です。「腸内環境を整えることなどで注目されているヨーグルトですが、その利点はそれだけでなく、カリウムやマグネシウムを含むため塩分のとりすぎを打ち消し、脳卒中を予防してくれることにもあります」(家森さん)。予防栄養学のプロフェッショナルがお勧めする究極の食事法と「減塩」を、あなたも今日から意識してみませんか。

(図版作成=増田真一、写真=123RF)

関連リンク

健康や暮らしに役立つノウハウなどをまとめています。

※ NIKKEI STYLE は2023年にリニューアルしました。これまでに公開したコンテンツのほとんどは日経電子版などで引き続きご覧いただけます。