収納量を数字で把握 服1着つるすは3センチ間隔意識

6月1日は学校や職場が夏の制服に切り替わる衣替えの日として知られてきた。面倒に思う人もいるかもしれないが、衣替えは片付けの好機。自宅の「容量測定」をして効率よく進めよう。

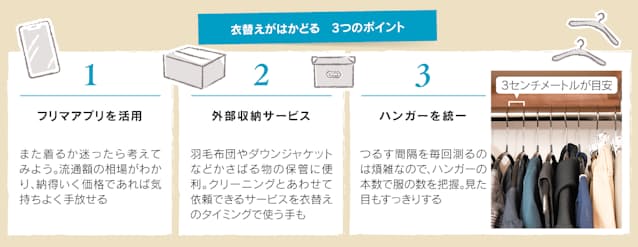

「いまいち衣類が片付かない」という声をよく聞く。収納時に意識してほしいのが「洋服1着当たり3センチメートル」。ハンガーラックでもタンスでもこの間隔を確保して収納すると、整理整頓された状態を保ちやすい。手の厚みが1・5センチメートル程度なので、両側から手を入れても、隣の洋服を動かさずに済む。

手元にメジャーを用意し、ハンガーラックの横幅の長さを測ってみよう。その長さを3で割ってみれば、つり下げられる衣類のおおよその数がわかる。賃貸マンションでは90~120センチメートル幅で設計されているところが多いが、120センチメートル幅であれば40着は保管可能といった具合だ。

もちろん分厚いセーターや薄いシャツなど、アイテムによって厚みは違う。タンスの場合も基本的な考え方は変わらないが、衣類のたたみ方や収納の仕方によって収納量は変わってくる。あくまで目安と考えてほしい。

洋服には伸縮性があり、ぎゅうぎゅう詰めにしたくなる気持ちもよくわかる。しかし3センチメートルの間隔をとらずに入れてしまうと、どんな服なのか見えない、取り出した後で戻せない、圧迫されて傷みやすいといったデメリットが出てくる。日々の出し入れが面倒になり、着る服が偏る。存在すら忘れてしまい、死蔵品となってしまうのは悲しい。

手持ちの洋服の数が多い場合には衣替えが欠かせない。1人で100着を超える衣類を持つ人も珍しくはないだろう。「ラックとタンスには100着分しか入らないが、合計200着の衣類を所有している」という家庭を考えると、年に2回は衣替えをするのがよさそうだ。衣類がもっと多い場合には衣替えの頻度を年に4回、春夏秋冬と増やす方法が考えられる。

今の季節に着る予定の服はラックやタンスに3センチメートル間隔で収納する。それ以外の衣類は圧縮して箱に詰め、押し入れの枕棚や下段の奥に入れておこう。衣類圧縮袋を活用すれば、かさばる冬物衣料も効率よく詰められる。

自宅の押し入れに十分な空間がないときには外部収納サービスを利用する手がある。長期保管が想定される場合は防虫剤を入れるのを忘れないようにしてほしい。

片付けという意味で考えると、保管可能な数を把握したうえで、それぞれの衣類を今後残すかどうか取捨選択する機会にしたい。「いつか着たい」ではなく、「過去どれくらいの頻度で着たか」という実績に基づいて分類するのが基本だ。実際に週1回以上着用した衣類を優先し、保管場所を確保していく。

冬の間に全く着なかった服は翌年のシーズンになっても着ない可能性が高い。衣替えのタイミングで手放すのも選択肢に入る。フリマアプリなどで売却する手もある。

サイズが合わなくなるなどして着なかったが、残しておきたいという場合には修理に出そう。自宅にいながらクリーニングや修理が利用できるオンラインサービスがある。決断を先送りせず、衣替えの時期にまとめて手配する。

「痩せたら着たい」という服はひとつにまとめておき、半年などと期限を決め、体形が変わらなければ売る、譲ると決めよう。

制服やドレスなど服自体に思い出がある場合、衣類としてではなく、手紙やアルバムと同じ扱いで「思い出ボックス」に入れよう。形見の着物をポーチや財布にリメークしてもらうなど、思い出は大切に残しながらサイズダウンする方法も検討する。

「衣替えをしたら着たい服がなかった。気持ちを新たにショッピングに行こう!」と思う人がいるかもしれない。買い物に出かける前に、手持ちの服でできるコーディネートを一通り確認しよう。把握していなかったために「無駄に買ってしまった」と後悔するケースは意外に多い。服をどう合わせればいいか考えるのが苦手な場合にはスタイリングサービスを利用してみるのも一案になる。

季節に合った服が余裕を持って並んでいれば、朝の身支度も余裕を持って臨める。衣替えの機会を戦略的に使い、衣類管理を効率化しよう。

◇ ◇ ◇

しまう前に写真 確認しやすく

衣装ケースや圧縮袋に詰め込んで押し入れの奥へしまう。クリーニングや外部収納サービスにまとめて出しておく。今の季節に使わない衣類は目に触れない場所に置かれることが多い。どんなものがあったか、どこにしまったのか。忘れてしまう場合もあるだろう。

そこでお勧めしたいのがスマートフォンなどのカメラでの写真撮影。詰め込む前に全体を上から見下ろす構図で撮影しておけば、どこに何を保管しているか把握しやすい。新しい服を購入するときにも、手持ちの服と重複していないか確認できて一石二鳥だ。

(整理収納アドバイザー 米田 まりな)

[NIKKEI プラス1 2022年5月28日付]

関連リンク

ワークスタイルや暮らし・家計管理に役立つノウハウなどをまとめています。

※ NIKKEI STYLE は2023年にリニューアルしました。これまでに公開したコンテンツのほとんどは日経電子版などで引き続きご覧いただけます。