仮面高血圧に注意 就寝時など急上昇、健診で分からず

血圧は絶えず変動している。特に、寒い季節には血圧が上昇しがちで、特に急激な寒暖差は大敵だ。1日の中での変動も見逃せない。健康診断などでは指摘されにくい「仮面高血圧」にも要注意だ。

血圧が高い状態が続くと、血管や心臓などの臓器に負担がかかり脳卒中や心筋梗塞、大動脈瘤、心不全といった深刻な病気が生じやすくなる。

リスクを下げるには血圧を適正に保つことが重要だ。「様々な研究で、血圧が20上がればリスクは2倍に、逆に上の血圧を5下げるだけでも脳心血管疾患のリスクが下げられることが分かっている」と自治医科大学循環器内科学部門の苅尾七臣教授は話す。

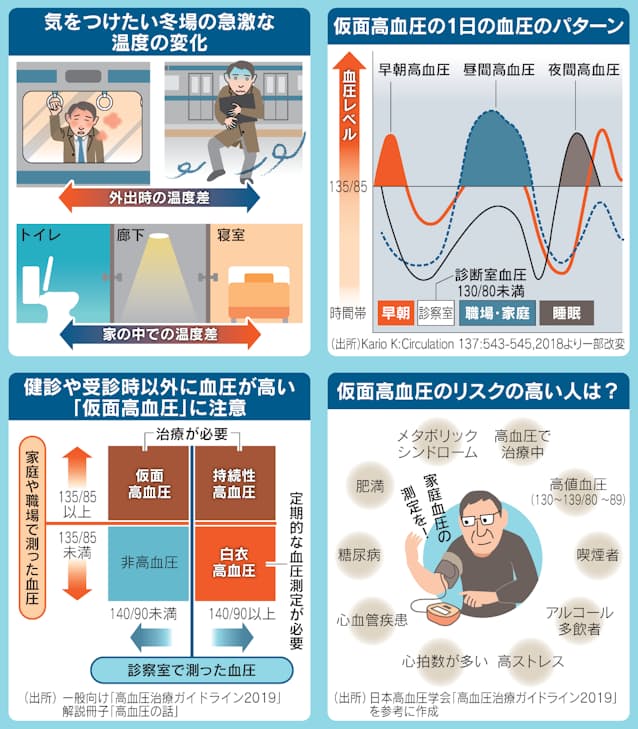

健康診断や受診時の血圧(診察室血圧)が140/90以上だと高血圧と診断されるが、その際、高血圧の基準を下回っていても油断は禁物だ。血圧は絶えず変動しており、特に秋から冬にかけては気温低下に伴い血圧は上昇する傾向にあるためだ。

寒さによる血管の収縮のほか、発汗量の減少、運動量の減少や塩分の多い食事が増えることなども影響すると考えられている。虎の門病院(東京・港)の山口徹雄循環器センター内科医長は「春や夏の健診で問題がなかったとしても、冬場に血圧測定すると高血圧だったということは十分あり得る」と警告する。

特に急な温度差による血圧変動が問題になりやすい。浴室から脱衣所、部屋から廊下、トイレなどに移動したときの温度変化で脳卒中や心筋梗塞などを起こす、いわゆる「ヒートショック」だ。

急性のトラブルを起こさないまでも、急激な血圧上昇・下降が繰り返されると血管や臓器にダメージを与える。「部屋ごとの温度差を減らしたり、外出時には脱ぎ着しやすい服装で寒暖差を調節する工夫を」と山口医長はアドバイスする。

近年は血圧の「日内変動」も注目されている。血圧は通常、人の活動に合わせて朝から日中にかけて緩やかに上昇し、夜間は休息のために低下する。

何らかの原因でこのリズムが乱れて、朝に必要以上に血圧が上昇する「早朝高血圧」や、職場などで血圧が上がる「昼間高血圧」、夜になっても血圧が下がらない、または上昇する「夜間高血圧」が起こることがある。

こうした、健康診断や受診時は基準値内(140/90未満)だが、家庭や職場などで血圧が高くなるタイプは「仮面高血圧」と呼ばれる。通常の高血圧と同様に血管や心臓の病気のリスクが高まることが分かっているが、見つかりにくいのが難点。発見するには「家庭や職場でこまめに血圧を測ることに尽きる」と専門家たちは口を揃える。

特に注意すべきは健診などで130~139/80~89の「高値血圧」と指摘された人や喫煙者、お酒を多く飲む人、肥満やメタボリックシンドローム、糖尿病や心臓の疾患などを持つ人など。血圧は年齢と共に高まり、50代を過ぎると高血圧の有病率は高まることから「特に50代になったら健診などでは問題なくても、血圧を測る機会を設けてほしい」と山口医長は話す。

さらに「40代のビジネスマンでは、管理職になり責任ある仕事が増えストレスや忙しさも相まって血圧が上昇する人が増える印象がある。心当たりのある人は、早い段階から家庭血圧を測る習慣をつけてほしい」と付け加える。

高血圧で薬による治療を受けていて受診時は血圧が良好であっても、実は早朝高血圧があるといった人も少なくない。「重大な病気を防ぐには24時間、適正な血圧を保てていることが大切。家庭血圧を測定して確認してほしい」と苅尾教授は強調する。

(ライター 坂井 恵)

[NIKKEI プラス1 2022年10月22日付]

関連リンク

健康や暮らしに役立つノウハウなどをまとめています。

※ NIKKEI STYLE は2023年にリニューアルしました。これまでに公開したコンテンツのほとんどは日経電子版などで引き続きご覧いただけます。