思い出の品どう整理? 1つに集約、定期的に全部出す

旅先で買った土産物、子どもの工作、趣味のフィギュアやぬいぐるみ……。捨てられない思い出の品が部屋にあふれていないだろうか。整理しようと思ったら、まず全部取り出してみよう。

家を片付け始めても、思い出の品やコレクションにはなかなか手を付けられない。もちろん無理に捨てる必要はないが、どれくらいあるのか把握・管理しておかないと、際限なく増えてしまう。

思い入れのあるモノを整理する場合は「定期的に全部取り出す」のを心がけたい。衣替えと同じで、できれば半年に1回のペースで必ずすべての品を点検しよう。

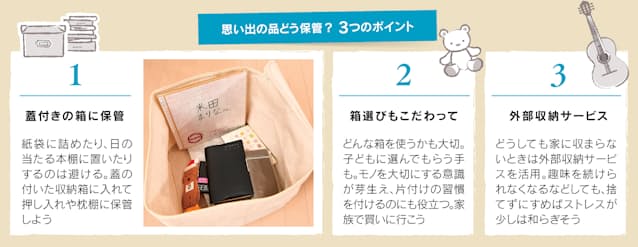

自分にとって必要なモノは時間が経過する中で変わりゆく。家のあちこちに思い出の品を置くのではなく、「思い出ボックス」をつくって1カ所にまとめて保管する。家族それぞれの思い出の品を集約していけば、定期点検もそろってできるだろう。

子どもに関係する思い出の品は親目線で考えると、あれもこれも残しておきたいと収拾がつかなくなりがちだ。親が選ぶのではなく、子ども自身に残しておきたいモノを聞いてみるのがおすすめだ。

保管場所の広さや家族の人数などを考えながら、思い出ボックスの大きさを決める。その箱に収まる範囲で残すモノを選んでいき、入りきらなかった分は形を変えて持つ、売る、譲るといった方法を検討しよう。

例えば子どもの描いた絵はスキャンして画像ファイルとして保存。パソコンやスマートフォンの背景画像に設定したり、デジタルフォトフレームに映して眺めたりする。紙で置いておくよりは目に触れやすいだろう。

もう着られなくなった子ども服はポーチや手提げ袋などにリメークして活用する手がある。「次の出産に備えてベビーグッズはすべて残しておきたい」という声も聞く。ただそうした品も子どもの性別や体形の差、季節感や流行の変化、経年劣化が相まって、結局は使わない例が目立つ。

使わなくなったら、ご近所の子育て家庭に譲る、フリマアプリを活用して売るなどしよう。筆者としては、本当に残しておきたい他の思い出の品にスペースを割く方が賢明だと考えている。

趣味で集めたコレクションは「もし記念館を建てるとしたらどうか」と想像しながら残す品を選びたい。苦労して集めた品々にも愛着の濃淡が必ずあるはずだ。

応援しているアイドルのグッズがあるとして、思い出の詰まった貴重品もあれば、デジタルデータなどである程度は代替可能なものもあるだろう。録画を収めたDVDはデータとして保管できないか。雑誌は大切な掲載ページだけ切り抜く。愛着は薄いけれど珍しい品は仲間に譲ったり、売ったりしよう。量を減らす工夫が大切になる。

こうした品は「捨てられないもの」と聖域化してしまわずに、ひとつずつ手に取って向き合う時間を持ちたい。

年を重ねると、過去のしがらみやもったいない精神から抱え込むモノが増えてくる。親族から受け継いだ遺品など捨てにくいという理由だけで置いておくと、部屋の機能性が低下する。日常生活にも支障が出てくる。

忙しくて向き合う時間がない場合、段ボール箱に詰めて外部収納サービスに預けるなど、視界の外に遠ざけてみる手がある。冷静になって思い出の品との関係を客観的に考える時間を取れる。

思い出の品の整理は1人でやらないのも大事だ。お気に入りだった本につい読みふけったり、おもちゃで遊び出したりしてしまう。2人一組になって、協力する側が「これはいつ使うのか」「残す意味があるのか」などと質問。片付けたい側はそれに答えながら「残す」「処分する」と仕分けしていく。

思い出の定義は人それぞれなので、協力側が口出しするのは避け、淡々と分類作業を進めよう。判断時間は1品当たり30秒が目安。1分以上悩むモノは「保留」にしておこう。友人と電話やチャットでやりとりしながらでもよい。仕分けした結果は写真に撮影して残しておこう。

捨てなくてもホコリをかぶったままにしていては思い出も色あせる。定期的に取り出し、今の自分に必要か向き合ってこそ、持ち物を大切にすることになると思う。

◇ ◇ ◇

愛着度・手に取る回数 基準に

モノを整理するときには「使用頻度」で分類するのが鉄則だ。ただ思い出の品や趣味のコレクションとなると、どれくらい使うかという観点だけでは判断しにくい。別の軸が必要になる。例えば愛着度や実際手に取る度合いの高低で考えるのはどうだろう。

ポストカードはよく手に取って旅先の風景を思い出す。部数限定だからと昔買った写真集は意外と開かない。ペンライトへの愛着はそれほどないが、ライブのたびについ引っぱり出してしまう。2つの軸で分類すると、残すか処分かの判断にも役立ちそうだ。

(整理収納アドバイザー 米田 まりな)

[NIKKEI プラス1 2022年7月23日付]

関連リンク

ワークスタイルや暮らし・家計管理に役立つノウハウなどをまとめています。

※ NIKKEI STYLE は2023年にリニューアルしました。これまでに公開したコンテンツのほとんどは日経電子版などで引き続きご覧いただけます。