皮膚がはがれ落ちる乾癬、ミドルで増加 関節の変形も

皮膚が赤くなり、肥厚した皮膚がフケのように剝がれ落ちる「乾癬(かんせん)」。30~50代の働き盛りの発症が多く、患者は社会生活で苦労する。関節炎を伴う乾癬もあり、関節の変形を抑えるためにも早期発見、治療が大切だ。

乾癬は皮疹(発疹)を伴う全身の慢性疾患。本来、体を守るための免疫機能が異常をきたして起こる。「ささいな刺激に体の免疫が過剰に反応し、その防御反応として表皮の新陳代謝が活発になる。通常6週間のサイクルが3~4日程度に短縮され、表皮が赤くなったり、分厚くなったりする」と群馬大学皮膚科学の安田正人准教授は説明する。

最近、この乾癬患者数が増えている。10年ほど前まで患者数は国内人口0.1~0.2%とされていたが、現在は同0.4%へと倍増した。

実は欧米では人口の2%にみられる。東京医科大学皮膚科学分野の大久保ゆかり教授は「発症には感染症や喫煙、肥満などが関わる。皮膚やリンパ球、脂肪細胞などから出る炎症性サイトカインという物質が関係しており、食の欧米化などに伴う内臓脂肪の増加が患者数増加の要因の一つと考えられる」という。

30~50代の働き盛りの世代で多く、日本では男性は女性の2倍発症しやすい。

この病気で患者が困ることの一つは「かんせん」という言葉の響きから「感染する病気」と勘違いされることだが、乾癬は他人にうつらない。

もう一つは症状だ。皮膚が赤く腫れたり、表面にできた鱗屑(りんせつ)という銀白色の細かいかさぶたがフケのように剝がれ落ちたりするほか、爪が濁ったり剝がれたりすることがある。会社や家庭で鱗屑が落ちることに気を使い、手や爪を見せる名刺交換などを躊躇(ちゅうちょ)するという人も少なくない。

もちろん、身体面のリスクもある。乾癬にはいくつかの種類があり、約80%を占める尋常性乾癬では慢性的に皮膚の症状が表れる。約15%を占める「乾癬性関節炎」では関節の痛みや腫れ、変形を起こす。指などだけでなく、脊椎などでも変形を起こすので注意が必要だ。爪に症状がある尋常性乾癬では、乾癬性関節炎を起こしやすい。

「乾癬は重症であるほど心筋梗塞の発症リスクが上昇する。糖尿病や高血圧などの生活習慣病の合併も多い。乾癬性関節炎で一度関節が変形すると元に戻らないので、早期発見、早期治療が重要だ」と東京慈恵会医科大学付属柏病院皮膚科の遠藤幸紀診療部長は注意を促す。

乾癬で皮疹が最初に出やすいのは頭、ひじ、ひざ、腰など、擦れたり刺激を受けたりしやすい場所。関節炎を伴う場合「指が強ばり動きにくい、腰が痛く起き上がりにくいときには注意が必要」と大久保教授。

間違いやすい病気もある。一つは脂漏性皮膚炎。「頭部だけに皮疹が出ているときは見分けがつきにくいので、皮膚科専門医を定期的に受診するのがいい」(安田准教授)

最近患者が急増している梅毒も乾癬に似た皮疹が手に表れることがある。遠藤診療部長は「鼠径(そけい)部のリンパ節が腫れたり、陰部の症状が引いたりした後、手足に皮疹が見られたら梅毒の可能性がある」という。このほか、爪の症状は爪白癬(はくせん)と、関節症状は関節リウマチと似ている。

残念ながら乾癬の予防法は確立されていないが、重症化を防ぐ生活習慣が予防にもつながる可能性はある。

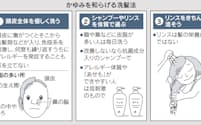

「乾癬の大きな重症化リスクは肥満。脂っこい食事を避け適度な運動とストレス解消を心がけたい。喫煙も症状を悪化させる」(安田准教授)

大久保教授は「飲酒もかゆみを誘発し、かくと症状を悪化させる。歯周病やひどい虫歯も乾癬発症の引き金になるので口腔(こうくう)ケアも大切」と助言する。

(ライター 武田 京子)

[NIKKEI プラス1 2022年12月17日付]

関連リンク

健康や暮らしに役立つノウハウなどをまとめています。

※ NIKKEI STYLE は2023年にリニューアルしました。これまでに公開したコンテンツのほとんどは日経電子版などで引き続きご覧いただけます。