夏バテ対策、エアコンより冷たい飲食物に気をつけよう

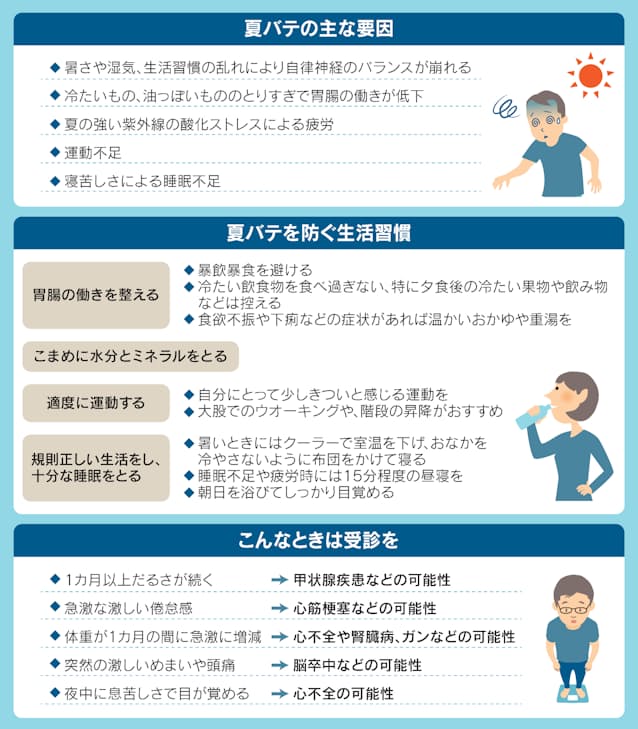

例年にない暑さが続く今夏。食欲不振やだるさなどを感じる人も少なくない。夏バテの大きな要因は自律神経の乱れ。冷たい飲食物のとり過ぎも拍車をかける。食事や睡眠に留意して、秋に不調を残さないようにしたい。

猛暑や湿度の高さなど、気候の変動は体に様々な影響を与える。なかでも多くの人が経験するのが「夏バテ」だ。

「食欲の低下や疲労感、頭痛、めまい、肩こりなど、様々な不調が起こるが、その人の弱い部分に出やすい」と慶応義塾大学医学部漢方医学センター客員教授で修琴堂大塚医院の渡辺賢治院長は話す。

夏バテの原因は多様だが、最も大きいのが自律神経の乱れだ。自律神経は体温調節に関与し、暑さや湿気が自律神経の働きの負荷になる。冷房による急激な寒暖差も要因で、神奈川歯科大学大学院統合医療学講座の川嶋朗特任教授は「快適な空調の中で過ごす生活が続くと、外出時の暑さとの差で体温調節をコントロールする自律神経が乱れる」と説明する。

自律神経を整えるにはどうすればよいのか。専門家が口をそろえるのが、規則正しい生活と十分な睡眠、そして運動だ。「目新しいアドバイスではないが大切。適度な運動は自律神経を乱すストレスの解消に役立つとともに、自律神経のバランス調整機能も高める」と川嶋特任教授。睡眠が足りないなら、積極的に15分程度の昼寝も取り入れる。

その上で注意したいのが、食べ物や飲み物のとり方。夏はつい冷たい飲食物をとることが多いが、それが胃腸の働きを低下させる。「胃腸はエネルギーを作り出すために重要な臓器。胃腸が弱れば体力も落ち、自律神経の調節力も低下する。一方、暑さで自律神経が乱れれば、それが胃腸の働きの低下を引き起こし、悪循環になる」と渡辺院長。既に食欲不振や下痢の症状があるなら、温かいおかゆや重湯で胃腸を休める。

冷たい飲み物は口当たりがよく、一気にとりがちなのも夏バテにつながる。「体の中に必要以上に水がたまる『水毒』を招き、頭痛やむくみ、胃の不調などを起こす」(渡辺院長)

ただ、暑い時期は熱中症予防のための水分補給が欠かせない。胃腸の働きを低下させず補給するには、常温か温かいものを少しずつこまめにとること。汗をかいたら塩分などのミネラルも補給する。

渡辺院長は「たかが夏バテと放置すると、秋になっても不調が続く『秋バテ』になることもある」と注意を促す。それを避けるためには、今から秋に向けての養生が大切だ。川嶋特任教授は「暑くても体を冷やさないこと。飲食物に気を使うだけでなく、睡眠時におなかを冷やさないようにしてほしい」と助言する。

運動で体力と自律神経の調節力を高めることも大切。「目安は自分にとって少しきついが続けられる運動。1カ月続ければ自律神経が整う。日常生活では『階段は無料のジム』だと思って積極的に活用してほしい」(川嶋特任教授)

ウオーキングもいい。渡辺院長が勧めるのは、顔をまっすぐ前に向けて胸を張り、おへその上あたりをコンパスの頂点とイメージして大股で早歩きする方法。まずは10分程度から始める。

夏バテだと思った不調に思わぬ病気が隠れていることもある。「1カ月以上不調が続く場合や、急激に激しい症状が出たら要注意」と東邦大学医療センター大森病院総合診療・急病センターの佐々木陽典講師は警鐘を鳴らす。

1カ月以上続くだるさは甲状腺疾患、急激な激しい倦怠感(けんたいかん)は心筋梗塞、突然の激しいめまいや頭痛は脳卒中の可能性がある。佐々木講師は「こうした場合には、すぐに受診してほしい」と話す。

(ライター 武田 京子)

[NIKKEI プラス1 2022年8月13日付]

関連リンク

健康や暮らしに役立つノウハウなどをまとめています。

※ NIKKEI STYLE は2023年にリニューアルしました。これまでに公開したコンテンツのほとんどは日経電子版などで引き続きご覧いただけます。